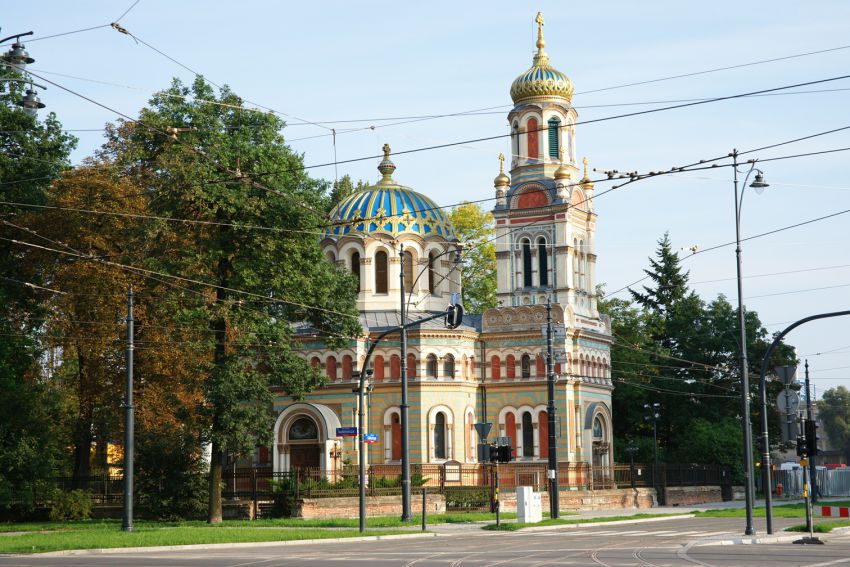

Главный лодзинский храм было решено соорудить в память об избавлении Александра II от опасности при покушении 2 апреля 1879 г. Заложили его 8 мая 1880 г., а освятили 29 мая 1884 г. Одноглавый собор, выстроенный в византийском стиле, был одним из красивейших в Польше. Он имел полукруглый купол с 16 сквозными окнами. Основной объем храма опоясывали 2 ряда окон, в него вели 3 входа. Над главным возвышалась 3-ярусная колокольня. В год освящения у храма насчитывалось 300 прихожан, но в связи с быстрым ростом города их количество увеличилось к 1906 г. до 3514 человек. Собор сохранился до наших дней и является действующим православным храмом.

Источник: книга „Купола над Вислой: Православные храмы в Центральной Польше в XIX-начале ХХ века”. — Белосток, 2003 г. Авторы: К.Г.Сокол (Москва) и А.Г. Сосна (Белосток) http://www.sedmitza.ru/data/119/994/1234/

Александро-Невский собор украшает центр Лодзи, огромного, по польским меркам, промышленного города, расцвет которого пришелся на время возведения храма. В 1878 здесь, в бывшем полусельском местечке, работало 800 хлопчатобумажных и 80 шерстяных фабрик. С тех пор рост Лодзи и ее промышленности продолжается с беспримерной для европейских городов быстротой, напоминающей Северо-Американские Штаты. Причинами этого взлета были: выгодное географическое положение города, постройка железной дороги, увеличение заказов из-за падения курса рубля в результате франко-прусской и русско-турецкой войн. По численности населения Лодзь стал вторым после Варшавы городом Привисленского края.

Первоначально немногие православные, жившие в Лодзи, окормлялись в греческих общинах Калиша и Петрокова. В 1863 в город был переведен 37-й Екатеринославский пехотный полк, при котором имелась домовая церковь. В 1870-е в Лодзи жило уже около 300 православных – чиновники, купцы, предприниматели. Ссылаясь на императорский указ 1877 года об устройстве церквей в Привисленском крае, губернатор предложил бургомистру заложить в городе православный храм. 28 мая 1877 городской архитектор акад. И. В. Маевский получил предписание составить его проект, но денег на строительство у прихода не было.

2 апреля 1879 в Петербурге на жизнь Государя Александра II неудачно покушался А. К. Соловьев. В Лодзи после этого покушения был отслужен благодарственный молебен и высказана мысль поставить в городе памятник, который увековечил бы «великий образ Царя-Освободителя». По предложению генерал-губернатора И. С. Каханова, таким памятником должна стать церковь, чтобы «русский человек, приехав в Лодзь, мог где-нибудь перекрестить лоб».

6 апреля того же года открылся строительный комитет, в который вошли: крупнейший предприниматель Лодзи Карл Шейблер (он пожертвовал 16 650 руб.) и почетные ратманы магистрата купцы 1-й гильдии: Юлиус Гейнцель, Людовик Мейер, Израиль К. Познанский, Симон Гейтман, Иосиф Пашкевич, Карл Штренге, а также бургомистр Маковецкий. Лодзинские фабриканты надеялись, что после постройки собора в город из захудалого Петрокова будет перенесен губернский центр. В августе 1879 Маевский ездил в Петербург и Москву для знакомства с современной церковной архитектурой, после чего составил проект, который 21 марта 1880 получил Высочайшее одобрение. За проект и руководство строительством зодчий оплаты не потребовал.

Место для каменного собора было выбрано в сквере на Видзевской ул., неподалеку от вокзала. 8 мая 1880 его торжественно заложил петроковский настоятель прот. Константин Рыжков в память избавления Александра II от грозившей опасности и 25 летия его царствования. После неожиданной кончины двух членов комиссии и ее председателя Шейблера, почетное председательство взял на себя И. С. Каханов, а практические труды – зять и наследник Шейблера, саксонский подданный Иоганн Гербст. Жертвователи оплатили всю стоимость постройки, которая намного превысила сметную и составила 94 411 руб. Строительные работы вела лодзинская фирма Роберта Нестлера, плотничные и штукатурные – Оскара Плешке.

29 мая 1884 архиепископ Холмско-Варшавский Леонтий (Лебединский) освятил новый храм в присутствии генерал-губернатора Каханова, виленского генерал-губернатора И. В. Гурко и петроковского губернатора д. с. с. Н. А. Зиновьева. На торжестве член строительного комитета, мировой судья А. Тумский, отметив заслуги зодчего, вручил ему альбом с видами храма. Хотя Лодзь после освящения храма не получила желанного статуса центра губернии, Александр III щедро наградил лиц, деятельно участвовавших в сооружении собора.

«Бесспорно, это красивейшая в здешней епархии церковь», – писал один из историков. Одноглавый храм, вмещающий 900 человек, с высокой трехъярусной колокольней над притвором, украшен мозаикой и богатым штукатурным декором. Основной объем, увенчанный массивным световым барабаном, решен в стиле византийских церквей, тогда как объемно-пространственное решение колокольни с четырьмя небольшими главками над вторым ярусом соответствует традициям русского стиля.

Отделка фасадов традиционна для византийского стиля: высокие полуциркульные окна, обрамленные полуколонками с кубоватыми капителями, аркатурно-колончатые пояса под карнизом и на барабане, имитация кладки «со скрытым рядом» посредством облицовочного кирпича и окраски, орнаментальные «греческие кресты». Над входом установлена памятная доска со словами: «Во славу Всемогущего Бога в память Царствования Царя-Освободителя Императора Александра II, воздвигнут храм сей во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского». К сожалению почти все наружные, на цинке, иконы ныне утрачены, как и 32 рельефных, декоративных креста и орнаменты в куполе, украшенные поделочными камнями (работа фирмы «Отто и Шольце») и позолоченные. Колокола были отлиты на варшавском литейном заводе Зволинского.

Внутри массивный световой барабан опирается на четыре скошенных столба. Двухъярусный иконостас из темного дуба в русско-византийском стиле вырезан по эскизу Маевского в Петербурге итальянским мастером Камилли. 66 образов для него и для наружных киотов написаны в позднеакадемической манере в мастерской известного церковного художника В. В. Васильева. Обращает на себя внимание икона свт. Николая в особом киоте и мемориальные доски, установленные в память русских офицеров, солдат, полицейских, жертв революционного террора 1905 и последующих годов.

Роспись стен маслом под разноцветный мрамор и купола – голубым цветом с позолоченными звездами, золочение капителей исполнили местные мастера Юнгникель и Нордбрух. Двери «из массивного дуба с дорогой резьбой» изготовили мастера Юл. Гейнцеля. Оковку дверей с бронзовыми приборами и рукоятками из слоновой кости сделал Цинке, бронзу – Штанге из Петербурга. Дубовые балюстрады резал мастер Ригов. Полы выложены метлахской плиткой (Кон, Лейхтентрит, «заграничный мастер» Бох), а на хорах – мозаикой (итальянец Патричо). «Расписные окна» выполнил А. Зейлер (Бреславль). Богослужебные сосуды пожертвовали Император Александр III и Эд. Гербст, ризницу и книги – Святейший Синод.

Первым священником новой церкви назначили о. Михаила Померанцева. К собору были приписаны часовни на кладбищах: Долы (церковь-часовня Успения Богородицы, 1900–1904, предполагаемый автор – гражд. инж. Ф. Хелминский) и на Старом (Воскресенская, вероятно, 1891), а также церковь равноап. Ольги (1898, Ф. Хелминский) при детском приюте близ собора.

Еще одна церковь в Лодзи – во имя свт. Алексия, митрополита Московского – заменила домовый храм 37-го Екатеринославского пехотного полка. Ее построил в 1894–1896 гражд. инж. Ф. Хелминский. Храм в форме базилики венчали пять луковичных глав; богатый декор соответствовал традициям русского зодчества XVII столетия. Пятиглавие, часть наружного декора, и все внутреннее убранство уничтожили католики, устроившие в 1920-e в храме гарнизонный костел св. Георгия.

В 1913 в Лодзи проживало уже 3200 православных. Так как Александро-Невская церковь строилась на частные пожертвования, ее не закрыли и не разрушили в конце 1930-х, в годы гонений на Православие в Польше. Храм действовал и при немцах, когда Лодзь ненадолго стала Литцманштадтом. Настоятель о. Михаил Борецкий подчинялся в это время епископу Василию (Павловскому) из Русской Православной Церкви за границей.

В 1951 архиерейский собор учредил Лодзинско-Познанскую епархию, и церковь стала ее кафедральным собором. Богослужения в храме для немногочисленной местной общины часто возглавляет правящий епископ Симон. Ведутся они на церковно-славянском и польском языках в основном для православных украинцев и белорусов.

http://www.artrz.ru/menu/1804649234/1805288832.html