Строительство здесь в первой половине XVIII в. каменного соборного храма как бы подтверждает претензии слободы Липские железоделательные заводы на статус города. После строительства в конце XVIII — начале XIX в. нового соборного храма во имя Рождества Христова бывший Вознесенский собор по-прежнему оставался особо любим жителями города. Строительство каменного храма в поселке Липских железоделательных заводов стало насущной необходимостью в 1730-х гг. по той причине, что деревянные церкви Рождества Христова и св. Димитрия Солунского уже не вмещали возросшее количество прихожан. Поэтому и было решено построить новую более просторную церковь из более долговечного материла.

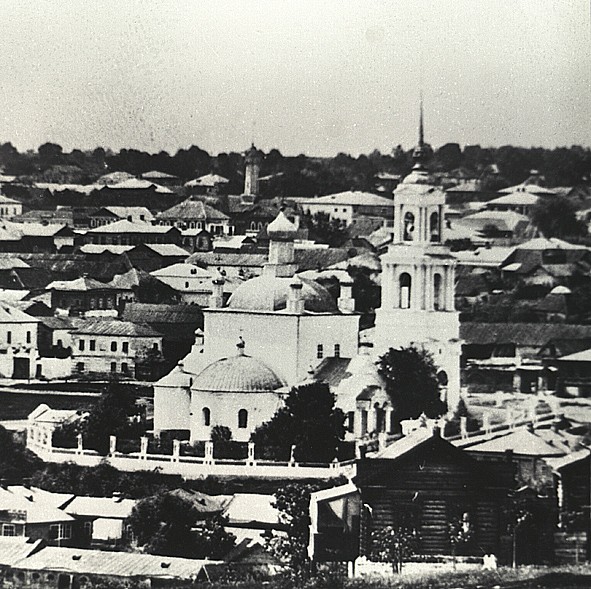

Вознесенская церковь обозначена на плане Липских железоделательных заводов 1742 г. как вновь строящаяся. К 1751 г. строительство храма было завершено, и в том же году главный престол его освящён во имя Вознесения Господня. Первоначально Вознесенская церковь не имела сооружённых позднее приделов и колокольни. Храмовая часть выглядела как двусветный четверик, перекрытый невысоким гранёным куполом с глухим барабаном с луковкой и четырьмя малыми главками по углам. Фасад храма был декорирован по углам спаренными пилястрами с капителями коринфского ордера, красивыми наличниками, обрамляющими оконные проёмы и карнизом с сухариками по верху четверика. С восточной стороны к храму примыкала полукруглая апсида, перекрытая конхой, с запада — небольшая трапезная, в которой был устроен дополнительный престол во имя святого Великомученика и Победоносца Георгия — одного из самых почитаемых на Руси святых.

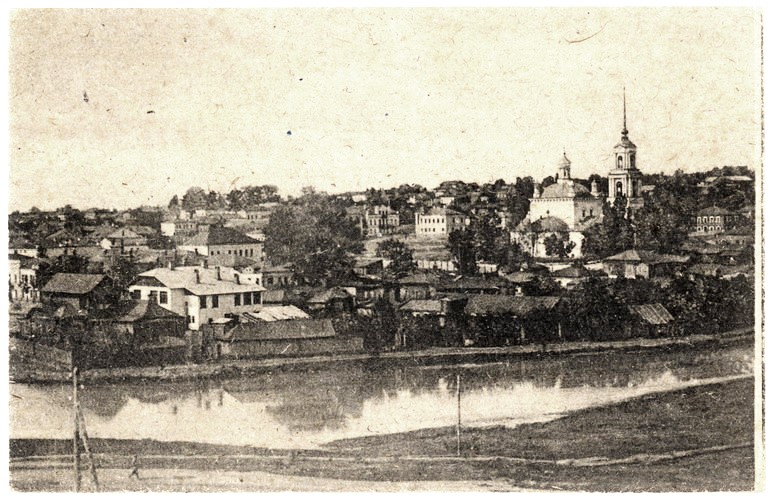

После строительства Вознесенского храма площадь, на которую он выходил, назвали Вознесенской, а улицу вдоль северного фасада — Церковной. В конце 1770-х гг. церковь стала соборным храмом городка, получившего в 1779 г. по указу императрицы Екатерины Великой наименование Липецк, и являлась таковой до 1807 г., когда был освящён главный престол нового соборного храма во имя Рождества Христова. В связи с этим 7 сентября 1810 г. был упразднён третий священнический штат Вознесенского храма, указ о чем был получен в Липецке 14 сентября. Священно- и церковнослужители Вознесенской церкви после учреждения в 1805 г. генплана Липецка получили участки земли в 59-м квартале. Причту храма принадлежал необходимый для пропитания участок земли за пределами города. Вознесенскую церковь всю вторую половину XVIII столетия, до строительства Христорождественского собора, в народе просто назвали каменной, в отличие от других деревянных храмов города.

В 1811 г. Вознесенский храм сильно пострадал от пожара, в огне погибли все церковные документы, в том числе метрические книги. Церковь быстро восстановили, и уже в 1812 г. рассматривался вопрос о сооружении при храме каменной колокольни под надзором архитектора липецкого курорта Славинского. Ходатайствовали об этом перед церковными и светскими властями староста Вознесенского храма «мещанин Андрей Ильин сын Ларин и почётнейшие из прихожан». Тогда же, видимо, и было начато строительство колокольни, а вот завершал его уже новый староста — купец Пётр Юров, что видно из документов Тамбовской духовной консистории 1816 г., в которых упоминаются его покупки строительных материалов.

Колокольня была выстроена трёхъярусной, венчал её высокий шпиль. Высота колокольни до карниза составляла 13 саженей, а высота со шпилем — 44,7 аршина. Нижний ярус колокольни украшали спаренные пилястры и карнизы, которые венчали щипцы с круглым окном в центре. Арочные проёмы второго яруса были обрамлены парными колоннами, поддерживающими массивный карниз. Проёмы звонов третьего яруса украшали одиночные колонны. Колокольню венчали небольшие фронтоны и маленький купол с главкой, на которой был установлен высокий шпиль с крестом. Видимо в это же время в трапезной был устроен второй придельный алтарь во имя Архистратига Божия Михаила. Настоящим событием в это время стало посещение храма Преосвященным Ионой (Василевским), епископом Тамбовским и Шацким. Каменная величественная церковь греческой архитектуры, занимавшая выгодное положение на подъеме Воронежской горы, наверняка произвела на тамбовского архиерея благоприятное впечатление.

В середине XIX в. назрел вопрос о расширении Вознесенской церкви за счёт строительства приделов к храмовой части и перенесения туда из небольшой по размерам трапезной Архангельского и Георгиевского престолов. Прошение на перестройку храма было подано церковным старостой Петром Семёновичем Нифонтовым 20 октября 1841 г. Но проект был выполнен архитектором коллежским регистратором Василием Ефремовым только к 24 января 1844 г. После этого почти полгода заняло рассмотрение его Тамбовской духовной консисторией. Лишь в сентябре 1844 г. прошение о распространении храма было подано Преосвященным Николаем (Доброхотовым), епископом Тамбовским и Шацким, в Святейший Синод.

В Петербурге, в Синоде и Министерстве внутренних дел, проект на перестройку Вознесенского храма рассматривался в течение 1844-1846 гг. Департамент путей сообщения потребовал представления дополнительных чертежей, так как на проекте не были показаны существующие стены. Переписка о представлении чертежей длилась долго, так как уездный землемер уклонялся от их исполнения, боясь ответственности, а больше их выполнить было некому. Наконец проект был доведен до соответствия, и 29 января 1846 г. Управление путей сообщения и публичных зданий Департамента искусственных дел МВД получило сообщение обер-прокурора Синода графа Н.А. Протасова: «Государь Император по Всеподданнейшему докладу моему Высочайше 24 января сего года соизволил утвердить проект на распространение существующей в г. Липецке Тамбовской губернии Вознесенской церкви». О чём 28 февраля т. г. последовал указ Синода. По утверждённому проекту предполагалось расширить храмовую часть на север и юг за счёт пристроек и устроить в них придельные алтари. Однако уже после «Высочайшего утверждения» проекта прихожане Вознесенского храма решили соорудить в намеченных пристройках ещё и апсиды, чтобы все три алтаря стояли в один ряд. Находя эту причину отступления от первоначального, «Высочайше утвержденного» проекта уважительной (так как это и более красиво, и более удобно для богомольцев), епископ Тамбовский Николай повелел составить новый проект, который и был вскоре исполнен местным архитектором.

В октябре 1846 — январе 1847 гг. этот новый проект был рассмотрен в соответствующем Департаменте МВД и признан «по неблаговидности предположенных взамен Высочайше утвержденных пристроек к церкви неудовлетворительным». Петербургскому архитектору было поручено составить ещё один проект, учитывающий пожелания прихожан Вознесенского храма, который «Высочайше утвержден» для исполнения 27 февраля 1847 г. Весной того же 1847 г. начато строительство, а к 1850 г. Вознесенская церковь, согласно проекту, распространена крестообразно путём пристройки приделов с двумя апсидами и крыльцами с сенью. Тогда же храм был украшен дополнительными главками, венчавшими щипцы приделов и алтарные апсиды. Строителем выступил помещик села Семёновка Липецкого уезда надворный советник Алексей Замятин. По завершении строительства общая длина храма с колокольней составила 21 саж. 11 верш., наибольшая ширина 12 саж. 2 арш. 12 верш., а высота до карниза — 6 саж. 2 арш. В 1850 г. в Вознесенском храме устроено было отопление, которое осуществлялось двумя духовыми печами.

В придельных алтарях после завершения строительных и отделочных работ были заново освящены престолы: в левом — во имя Архистратига Михаила, в правом — во имя св. Георгия Победоносца. Расширение храма пришлось очень кстати: приход Вознесенской церкви сильно увеличился и стал насчитывать 189 дворов с проживающими в них 698 мужчинами и 730 женщинами. Гости города, посещавшие в это время Липецк, отзывались о Вознесенской церкви следующим образом: «…обнесена оградой, просторная и прилично украшенная». Заслуга в этом принадлежала не только причту храма, но и его старосте. Так, в 1876 г. ктитор Вознесенского храма липецкий купец 2-й гильдии Иван Болховитинов был «Высочайше пожалован» золотой медалью на Станиславской ленте за многолетние труды по благоукрашению церкви.

В марте 1887 г. священник Вознесенской церкви Михаил Сеславинский заполнил метрику — анкету, присланную Императорской Русской археологической комиссией для сбора информации обо всех храмах России, представляющих исторический и художественный интерес. Ряд ответов, данных настоятелем храма на вопросы этой метрики, позволяют нам представить некоторые особенности внешнего и внутреннего устройства, отделки и интерьера Вознесенской церкви. Построена она «из кирпича, но внутри стен, как оказалось при перестройке, как рассказывают, есть камень известковый, местный. Стены выложены сплошною кладкой, цемент положен тонким слоем, кирпич тяжеловесный Кровля на настоящей и на колокольне на сводах, а на трапезной на стропилах, на колокольне и настоящей дуговая в 8 скатов, а на трапезной в 2 ската, на настоящей и трапезной крыша из простой жести, крашеная, а на колокольне из белой жести. Глав 5, пирамидально-шатровых, крыты белой жестью Кресты на главах четырёхконечные. Крест на куполе медный, с цепями, короною наверху и с полулунием у подножия. Окна продолговатые, в среднем алтаре их три, в боковых — по одному с дугообразными перемычками, в северном предалтарии с трапезной — 7, а в южном — 8, с прямыми перемычками, наличники снаружи гладкие, кирпичные, с отливами снаружи, решётки железные». С трёх сторон церкви — со стороны колокольни и при двух боковых входах — была устроена паперть. Внутри храм устроен крестообразно. Главный алтарь, находящийся посредине, отделялся от храмовой части «толстою каменной стеной с тремя пролётами. А боковые — деревянным иконостасом». По перенесении Архангельского и Георгиевского алтарей из трапезной в приделы, в стене, отделяющей трапезную от настоящей, сделаны два боковых малых пролёта. «Трапезная в виде палаты отделяется от настоящей каменной стеной с тремя (после распространения 1847-1850 гг.) пролётами. В настоящей своды коробчатые без столбов, в южной и северной стенах для боковых приделов устроены большие арки без столбов, в трапезной своды тоже коробчатые, на 4 столбах Алтарь троечастный, разделённый двумя поперечными стенами, с пролётами. В самом храме есть 4 голосника в стенах под карнизами. Пролёты главного алтаря увеличены в ширину и вышину, а в северной и южной стенах этого алтаря проделаны арки для сообщения с придельными алтарями. Над главным престолом деревянная сень позднейшей работы, украшенная резьбой Иконостас с колоннами, из дерева, резьба на белом фоне изображает большей частью виноградные лозы, листья и кисти, имеет 4 яруса». Все стены внутри Вознесенской церкви были расписаны живописными иконами во второй половине XIX столетия, а все иконы главного и придельных иконостасов — «иконной живописи, конца прошлого или начала нынешнего столетия (XVIII-XIX в.)».

В 1891 г. было принято решение прорубить в западных стенах храмовой части два дополнительных окна для увеличения освещённости. В 1894 г. производилось «поновление» иконостаса главного Вознесенского алтаря, а общество приказчиков Липецка «соорудило» в храме икону св. Николая Чудотворца в память спасения государя императора Николая Александровича при покушении на его жизнь в Японии. При этом было положено за правило каждый воскресный день служить перед этой иконой молебен с акафистом святителю Николаю. Главный иконостас Вознесенского храма имел длину 5 саж. 13 верш., высоту 5 саж. 2 арш. 10 верш, и был оценен в 1910 г. в 3 000 руб. Два придельных иконостаса имели ширину 3 саж. 6 верш., высоту 8 арш. 5 верш, и оценивались каждый в 1000 руб.

Главной святыней бывшего Вознесенского собора являлась чтимая не только прихожанами, но и всеми жителями Липецка как явленная и чудотворная Казанская икона Божией Матери. Другими достопримечательностями Вознесенской церкви были восьмиконечный серебряный вызлащенный крест 1782 г. На лицевой стороне его располагалось художественной работы распятие, на оборотной — ветви с листьями, цветами и плодами миндаля. Хранилось в храмовой ризнице и кованое серебряное вызолоченное Евангелие издания 1779 г. «Обложка высокой художественной работы одинаковой с крестом».

Храмовая библиотека насчитывала в начале XX в. 145 томов, в ризнице хранились копии с метрических книг с 1812 г. В храме ещё до революции было смонтировано электрическое освещение. На звоннице Вознесенского храма было 7 колоколов — 3 больших и 4 малых, все они приобретались после 1811 г.

Церковно-приходская школа начала действовать при храме с 1886 г., находясь в это время в наёмной квартире. Собственное здание для школы было построено после 1899 г., в котором Вознесенский храм и церковно-приходскую школу, где обучалось до 100 человек, посетил Преосвященный Георгий, епископ Тамбовский и Шацкий.

Будучи соборным, в конце XVIII — начале XIX в. Вознесенский храм имел в своем штате трёх священников. После того как храм стал приходским, указом от 7 сентября 1810 г. третий священник был переведён в штат Христорождественского собора. А в 1837 г., после освящения первого престола Троицкой церкви, второй священник был переведен в штат новопостроенно го храма. Лишь в 1861 г. была возвращена в штат Вознесенской церкви вторая священническая вакансия. И вплоть до революции её церковный причт состоял из двух священников, диакона и двух псаломщиков.

В конце февраля 1922 г. по требованию новой власти в Вознесенской церкви составлена опись церковной серебряной утвари, включающая 81 предмет. Среди них: «образ Вознесения Господня в серебряной позолоченной ризе с такими же венцами, образ Богоматери „Всех скорбящих радость“ в серебряной позолоченной ризе с такими же венцами, образ Покрова Божией Матери в серебряной позолоченной ризе с такими же венцами, образ Предтечи вместе с апостолом Павлом, свв. Николаем и Дмитрием Ростовским, риза на образе серебряная вызолочена с такими же венцами, стразами и камнями, образ Господа Вседержителя в серебряной ризе, образ Распятие Спасителя вызолочен, образ Спасителя в серебряной ризе, образ святого Архистратига Михаила в серебряной ризе, образ Корсунской Богоматери в серебряной ризе, образ Казанской Божией Матери в серебряной позолоченной ризе с камнями (с бриллиантовой звездой с большим бриллиантом в 2 карата и малыми по 1/8 карата, которые были изъяты 13 марта 1922 г.), запрестольный образ Казанской Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе, икона Спасителя в серебряной вызолоченной ризе с камнями и таким же венцом, Георгия Победоносца в серебряной вызолоченной ризе, икона „Плач Богородицы“ в серебряной вызолоченной ризе, икона двунадесятых праздников в серебряной вызолоченной с эмалевыми украшениями ризе, икона Скоропослушница в серебряной вызолоченной ризе, икона Тихвинской Богоматери в серебряной вызолоченной ризе икона великомучениц Варвары и Екатерины в серебряной ризе, икона „Всех скорбящих радость“ в серебряной ризе, икона Божией Матери „Взыскание погибших“ в серебряной ризе». Кроме того, в опись были включены 4 серебряных позолоченных креста, три серебряных ковчега, два из которых украшены стразами и вызолочены, две дароносицы серебряных с позолотой, 4 потира серебряных с позолотой и серебряные приборы к ним (дискосы, звездницы, лжицы, тарелочки), два Евангелия с серебряными крышками, два — с серебряными накладками, два кадила серебряных, 16 лампад серебряных, стаканчик серебряный вызлащенный и т. д.»

Сама процедура изъятия состоялась 17 марта 1922 г. Общий вес изъятой серебряной утвари составил 5 пудов 4 фунта 59 золотников 11 долей, серебра и камней на 49 миллионов 960 тысяч рублей, в том числе 13 окладов икон весом 4 пуда 14 фунтов 71 золотник; 99 бриллиантов, 72 осколка бриллиантов, 1 алмаз. Сразу же после изъятия церковный совет ходатайствовал перед властями о возвращении ковчега и потира из главного алтаря и замене их равноценным количеством серебра. 26 мая того же 1922 г. были изъяты 3 оклада икон весом 39 фунтов 82 золотника. Всё ценное, что ещё оставалось в храме после изъятий 1922 г., было разграблено позднее, при закрытии Вознесенской церкви.

В 1926 г. Тамбовским обществом краеведения бывший Вознесенский собор как древний памятник истории и культуры был включен в список архитектурных зданий, подлежащих охране. На некоторое время это защищало древний храм Вознесения Господня от уничтожения. Но никак не могло спасти его от закрытия, которое стало лишь вопросом времени.

В 1931 г. местные власти Липецка организовали кампанию с целью закрытия городских церквей. Были проведены собрания «трудящихся» и сбор их подписей в поддержку этой акции, организованы публикации в газетах о необходимости переоборудования церквей «под другие нужды», отвечающие целям и задачам новой власти. Вознесенскую церковь предложено было занять под исторический музей и библиотеку. В том же году, 22 мая, состоялся торжественный пленум Липецкого горсовета, на котором был поставлен вопрос о закрытии Христорождественского собора и Вознесенской церкви. В итоге было принято постановление о закрытии этих храмов и возбуждении ходатайства перед облисполкомом ЦЧО об утверждении решений пленума Липецкого горсовета. Постановлением секретариата исполкома ЦЧО от 2 сентября 1931 г. Вознесенская церковь была закрыта. Часть храма передали под центральную библиотеку, а большую часть — «Осавиахиму» под оборонную работу. 10 марта 1932 г. президиум ВЦИК Советов утвердил постановление президиума облисполкома ЦЧО о ликвидации Христорождественского собора и Вознесенской церкви.

Последним настоятелем Вознесенского храма был Владимир Дмитриевич Гумилевский. В 1930 г. о. Владимир был выселен из собственного дома близ церкви, конфискованного властью, а вскоре лишен и храма. Последние годы, по воспоминаниям липчан, священник проживал в какой-то полуподвальной каморке в доме своих прихожанок и служил настоятелем Преображенской церкви. 27 июля 1937 г. «служитель культа» Владимир Дмитриевич Гумилевский был арестован в числе других липецких священников — участников «контрреволюционно-монархической группы», возглавляемой епископом Александром (Тороповым). После нескольких допросов по стандартной схеме и показаниям двух свидетелей за антисоветскую деятельность он был приговорен к расстрелу 15 октября 1937 г.

Первое время после закрытия Вознесенского храма, вопреки первоначальному решению, здание использовалось в основном для ссыпки хлеба. Поэтому в письме городским властям 28 сентября 1936 г. верующие просили возвратить им Вознесенскую церковь и писали, что никакой библиотеки в церкви нет, а Осовиахим занимает лишь часть храма. Безрезультатно. Затем, по воспоминаниям старожилов, часть храма была превращена в тир… В 1944 г. церковь использовалась под мастерские артели «Искра», занимавшейся ремонтом бытовых металлоизделий и производством инструментов для обработки кожи.

Решение исполкома Липецкого горсовета от 25 сентября 1956 г. стало окончательным приговором Вознесенскому храму: «Здание бывшей Вознесенекой церкви, расположенное на трассе трамвая, как пришедшее в ветхое, аварийное состояние снести в срок до 15 октября 1956 г. Снос здания и уборку материалов возложить на артель «Искра». Но уничтожение храма началось ещё раньше — с разрушения колокольни. Алтарная апсида и крыльца храма были разобраны в 1956 г. К 1959 г. была разрушена храмовая часть. А в начале 1960-х гг. полностью уничтожено то, что ещё оставалось от некогда прекрасного здания Вознесенского храма.

Решением горисполкома №473 от 7.11.1972 утверждена смета, а решением № 652 от 22.9.1972 разрешено строительство общественного туалета на том месте, где ещё совсем недавно располагался Вознесенский храм.

Информация из книги Клокова А.Ю., Найдёнова А.А. «Храмы и монастыри Липецкой епархии. Храмы Липецка», 2006 г. http://www.lipland.ru/?p=1086