Во второй половине XVI века в селе Кузовлево находился деревянный храм Козьмы и Дамиана. Село принадлежало боярину и дворецкому Михаилу Яковлевичу Морозову, которого казнил царь Иван Грозный в 1573 году. В 1612 году жребий села с церковью «за царя Василия московское осадное сидение» отдан в вотчину Г. П. Пестову, но церковь «стояла без пения». О дальнейшей судьбе Космодамианской церкви в этот период можно судить лишь предположительно, поскольку в документах XVIIв. Кузовлево именуется «сельцом», то есть селением с господским домом, но без церкви. Строительство в селе каменной церкви связано с именем генерала Михаила Яковлевича Карпова.

Храм был возведен в 1734 году. Местом для строительства храма избрали правый берег реки Речицы, недалеко от господского дома. Крестьянские же дворы находились на другом берегу речки, между ними и церковью был устроен мост. Вместе с храмом построили трехярусную колокольню, на которой размещалось пять колоколов.

Во второй половине XVIII в. священником в храме был о. Алексей Яковлев. Его сменил о. Иван Алексеев, бывший до того клириком Спасской церкви с. Востряково. С мая 1805 года в храме стал служить священник Петр Федоров. При нем обновились росписи стен. В последующие годы существенных перестроек храма не производилось. Последний небольшой ремонт был произведен в 1925 году незадолго до закрытия храма. В настоящее время в церкви образована община верующих. Начаты ремонтные работы.

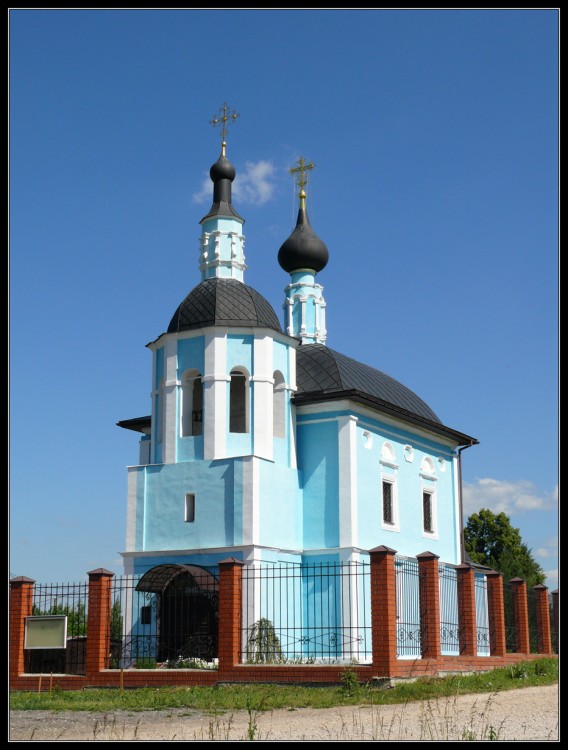

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы выстроена по заказу владельца села М.Я. Волкова каменщиком Иваном Ивановым «с товарищи», согласно порядной записи 1734 г. Сложена из кирпича, декоративное убранство выполнено из тесаного белого камня. Тип и основные конструкции здания восходят к допетровскому зодчеству. Регулярная структура фасадов и своеобразная художественная их обработка с мотивами московского и петровского барокко близки изначальной архитектуре московской церкви Рождества Иоанна Предтечи на Варварке, которая была принята за образец.

Бесстолпный двусветный четверик одноглавого храма с пониженным граненым алтарем перекрыт глухим сомкнутым сводом. На западную стену с внутренней лестницей частично опирается небольшая, в три яруса колокольня. Композиция, исходящая из трехчастной схемы приходской церкви, упрощена отсутствием трапезной. Ограниченные лопатками фасады храма в две оконных оси, с межъярусным поясом, украшены нарядными каменными наличниками с сандриками на кронштейнах и резными раковинами в тимпанах верхних окон. В систему декора включены восьмигранные ниши, помещенные под трехчастным карнизом измельченного профиля.

В окнах — кованые крестчатые решетки с «репьями». Из боковых порталов имеется один северный с клинчатой перемычкой по доске и старой железной дверью. Над порталом — красивый ломаный сандрик с киотом в тимпане. Колокольня отмечена грубоватой простотой форм. Восьмерик звона завершен горизонтальным карнизом и покрыт посводной кровлей из каменной лещади. Барабаны глав церкви и колокольни обработаны волютами, ажурные кресты близки по рисунку концу XVII в. Интерьер храма лишен декоративной обработки. Иконостас, внутреннее убранство и настенная живопись 1912 г. утрачены.

По материалам книги «Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог». Выпуск 1. Часть 2.; ИАК. — СПб., 1913. — Вып. 48.; ПАМО, 1, с. 113.; РГАДА, ф. 282, on. 1, д. 1042, л. 21-21 об.; 1734 г.; ф. 1355, on. 1, д. 778, л. 41 об., № 343.

Ремарка от гостя сайта:

Так кто же всё же » приложил » руку, а ,вернее, деньги к созданию церкви? То ли Карпов, то ли Волков… 1734 год.