🐎Кто такой коновал?

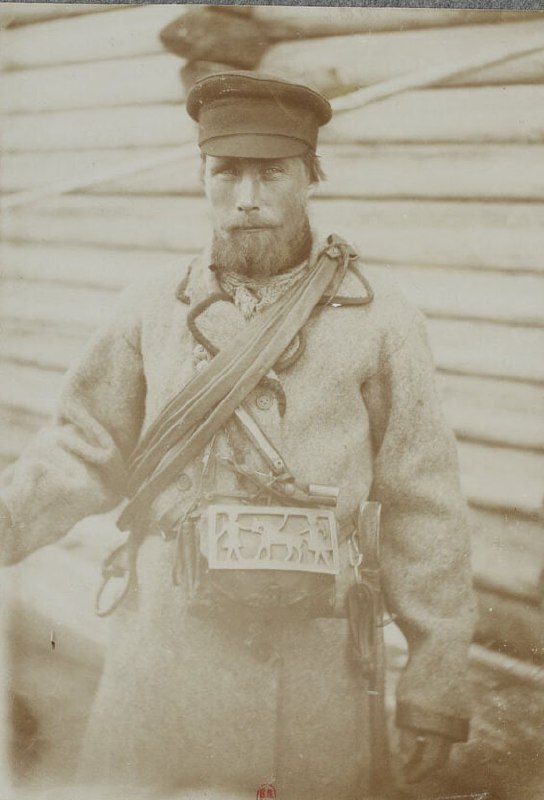

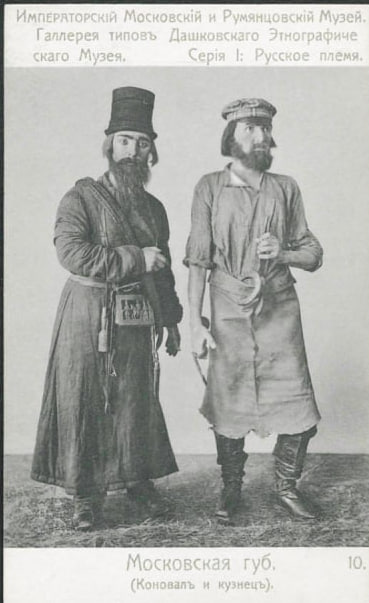

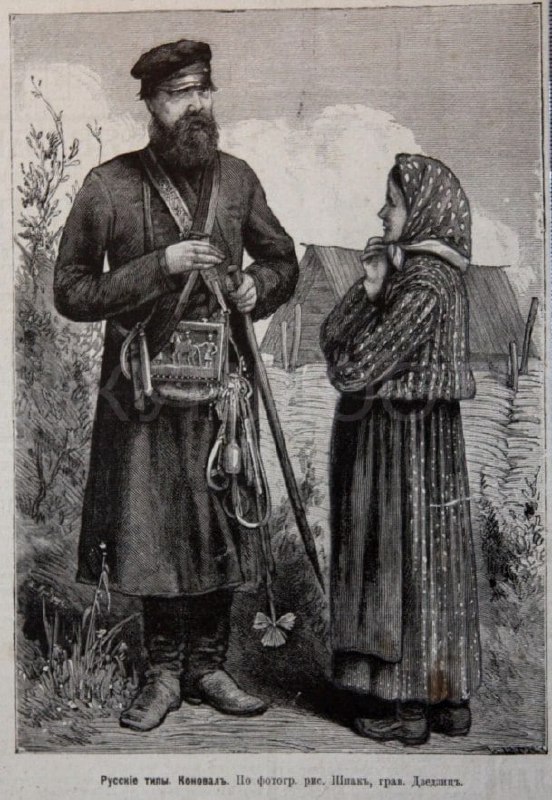

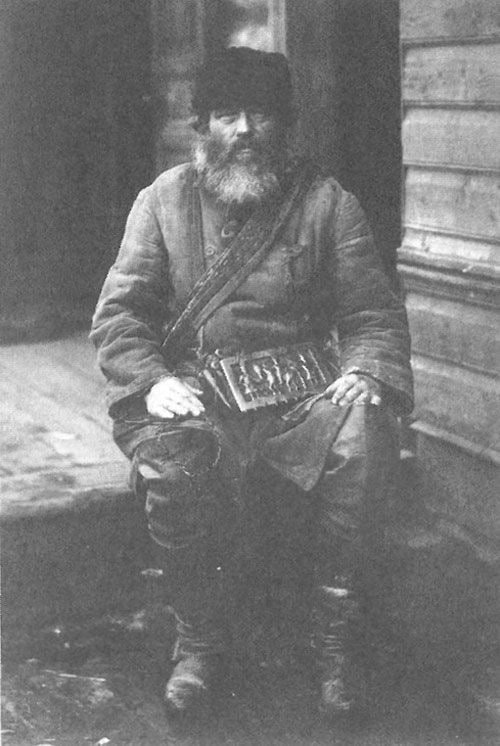

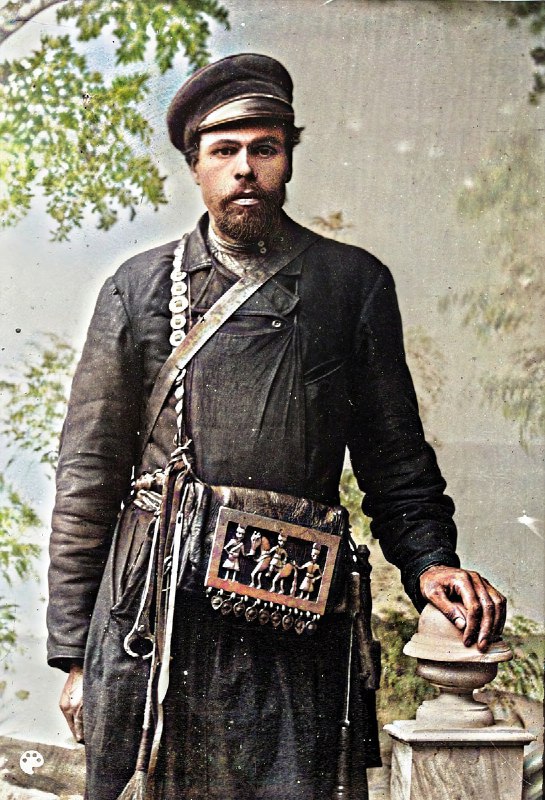

В общем, возможно, я бы и не заинтересовалась этой профессией, если бы не один аксессуар. Посмотрите на фото в галерее: перед нами суровые бородачи-коновалы с милыми сумочками. Это невероятно аутентичный опознавательный знак! Никогда еще не видела, чтобы в какой-то профессии прошлого был такой изысканный элемент, особенно у людей, именуемых «коновалами». Теперь расскажу по порядку.

«Коновалы» — это предшественники ветеринаров. В основном это были люди без специального образования (хотя благодаря Петру I стали появляться и образованные коновалы — они-то и стали впоследствии ветеринарами), познавшие все на практике. Они ходили по городам и деревням, предлагая свои услуги: лечение домашнего скота (хотя иногда они лечили и людей, с разной степенью успешности, разумеется). Однако их ключевой обязанностью была кастрация или охолащивание (чудесный синоним). Жеребята, быки, бараны, поросята — вот их основные клиенты. Отсюда и «вал» в названии профессии, так как процедуру эту они проводили с лежащим пациентом.

Если верить историческим заметкам, у коновалов, как и у многих профессий, была территориальная привязка. Например, в Тверской области существовали «целые селения, где крестьяне специально занимались коновальством, выучиваясь этому ремеслу преемственно друг от друга».

Два раза в год — весной и осенью — коновалы отправлялись из своих сел на работу. «Работают весной и возвращаются домой к покосу; потом опять расходятся осенью и возвращаются на зиму домой. Каждый коновал идет по известной линии, из года в год всегда по одной и той же, заходя в лежащие на его пути деревни и господские дома. Следовательно, каждый коновал имеет свою постоянную практику, и, в свою очередь, каждая деревня, каждый хозяин имеет своего коновала, который побывает у него четыре раза в год: два раза весной — идя туда и обратно — и два раза осенью.

Коновал заходит в каждый дом и кастрирует все, что требуется. Понятно, что он знает все свои деревни и в деревнях всех хозяев поименно. Обыкновенно, идя весной вперед, коновал только работает, но платы за работу — по крайней мере, у крестьян — не получает, потому что, если операция была неудачна, платы не полагается. Проработав весну и возвращаясь домой, коновал на обратном пути опять заходит ко всем, у кого он работал, и собирает следующий ему за труды гонорар».

А гонорар был примерно таким: конь — 1–5 рублей, поросенок — 2–25 копеек, баран — 2–5 копеек, бычок — 40 копеек. Вполне доступно!

Возвращаясь к сумочке. Все они плюс-минус выглядят одинаково, но чем удаленнее и изолированнее была локация, тем интереснее могли быть пряжки. На их лицевой стороне располагались фигурки коновалов и лошадей. Таким образом, эта пряжка выполняла и рекламную функцию. В сумочке мастер держал минимально необходимый инструмент для работы и различные мази для заживления ран. Сегодня такую сумочку можно было бы спокойно носить — и она выглядела бы дорого!