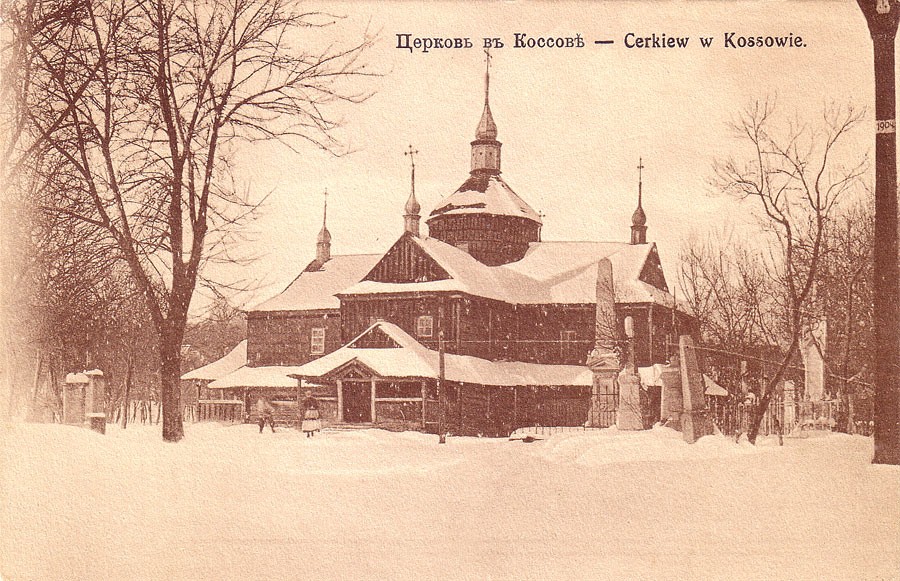

О косовском монастыре впервые упомянуто в первой половине XV в. В 1744 году монастырь ликвидирован, а его церковь стала приходской. Новая деревянная церковь предстала в 1760 году. Вместо неё мастер Иван Гарасимьюк из с. Бабья в 1912 году построил следующую церковь из дерева, которая сохранилась до сих пор.

Была филиальной (приписной) приходской церкви Пресвятой Троицы в Косове. В середине 1930-х годов расписана в интерьере. Ремонтирована в конце 1970-х годов. Памятная таблица на стене церкви: «Патриарх Владимир (Романюк) (1925-1995) в апреле 1990 года в храме Рождества Иоанна Крестителя города Косова принял постриг в монашество с именем Владимир».

Сегодня церковь, которая не относится к памятникам архитектуры, в пользовании православной общины. Церковь стоит в центральной части города, посреди кладбища. Большая трехъярусная крещатая в плане постройка, в которой с юга к нави и с запада к бабинцу пристроены застеклённые крыльца, а к алтарю с севера и юга — ризницы.

Бросаются в глаза большие арочной формы окна, а также надстройка над южным крыльцом. Также некоторой особенностью можно назвать то, что стены над галереей все же шалеваны (обшиты) вертикально досками и наличниками, а не обиты жестью. Новая каменная колокольня возведена в 2001 году к югу от церкви. Близ святыни похоронен косовский декан, митрофорный протоиерей о. Дмитрий Близнюк.

Г. Процак, «Церкви Прикарпатского края». Ивано-Франковск, 2006 г. Перевод с украинского, орфография сохранена.

В сфере духовного возрождения и становления украинской культуры одно из ведущих мест принадлежит сохранению и утверждению своеобразия национального архитектурно-художественного наследия. На протяжении многих веков проходил сложный процесс формирования ее идентичности мастерами – строителями и профессиональными зодчими. Прикарпатская земля украшена прекрасными образцами архитектурных произведений, которые служили людям, давая не только условия для жизнедеятельности, но и утверждая веру, традицию и культуру нации. Совершенными образцами лучших сакральных сооружений региона являются деревянные церкви Гуцульщины. Региональная архитектура имеет уникальные художественно композиционные, конструктивные и типологические особенности, совершенствовавшиеся из поколения в поколение. Шлифуя мастерство строителя и вкус зодчего, формулы неповторимый образ Галицкой архитектуры, истоки которой идут со времен становления Галицко-Волынского государства.

Тысячелетняя история Галицкой церковной архитектуры раскрывает перед нами огромное разнообразие как монументальных каменных храмов и соборов, так и величественных и камерных деревянных церквей, построенных в традициях украинской народной архитектуры. Известный художник, академик И. Грабарь так возвышенно, торжественно изображал украинскую церковь: «Вот где самобытное искусство Прикарпатской Руси торжествует свое высшее достижение! Здесь, в этих, легковзлетающих к небу стройных силуэтах храмов, в детской простоте их конструкций, придающих им вид удивительных игрушек, проявилось все необычайное обаяние этого подлинно народного искусства». Лучшие образцы храмов отличаются нарядностью и красотой своих форм при простоте конструктивного решения, гармоничным соотношением частей сооружения и всех его элементов при лаконичной строгости и совершенстве.

Архитектура гуцульской деревянной церкви стала объектом изучения и исследования многих ученых, духовенства и почитателей архитектурно-художественного наследия. Благодаря фундаментальным исследованиям Владимира и Данила Щербаковских, М. Драгана, Г. Павлуцкого, В. Сичинского, С. Таранушенко, В. Кричевского, современным исследователям И. Могитичу, Я. Тарасу, И. Довгалюку, А. Данилюку, В. Мельнику и многим другим, проведшим большую исследовательскую, научную и просветительскую работу в области изучения и сохранения архитектурного наследия Украины, вписана яркая страница летописи сакральной архитектуры края. Однако этот большой пласт народного зодчества нуждается в системной исследовательской, а затем возобновляющейся реставрационной работе, поскольку значительная часть памятников деревянного церковного зодчества находится в стадии разрушения не только природой, но и людьми, из-за их бездумного и небрежного отношения к своему духовному наследию. Отрадно, что с момента получения Украиной независимости, в основном благодаря содействию церковных общин, сохранившиеся и строящиеся замечательные образцы сакральной архитектуры на территории Украины.

Одной из таких рукотворных жемчужин мастера-строительного Ивана Гарасимьюка является Монастырская церковь Рождества Иоанна Крестителя города Косово. Историю церкви изучали наши земляки: известный педагог и исследователь Гуцульщины Игорь Аполлонович Пелипейко , а также архитектор и исследователь архитектурно-художественного наследия края Владимир Стефьюк.

Из дарственной грамоты 1424 князя Свидригайла узнаем, что на месте нынешней церкви был монастырь, при котором действовала церковь Св. Николая. Документы свидетельствуют, что Свято-Николаевский монастырь функционировал в течение нескольких сот лет, о чем свидетельствует Ревизия игуменов с 1724 г. Однако, в 1744 году, согласно решению капитулы в Дубне о концентрации малых монастырей, он был закрыт и приобщен к Крылоскому святоуспенскому кафедральному монастырю; туда должны были перевести ряд книг и звонок к алтарю; отец Авксентий Старчевский со своими вещами должен был отбыть в Погонский монастырь; приход и оставленная недвижимость (церковь, колокольчик с двумя небольшими колоколами, маленькая хижина отца Авксентия, кладбище, большой сад, заиленный пруд и два сенокоса) да еще церковный инвентарь, часть книг и образы передавались в светскую церковную администрацию. В то время, по словам визитатора (ревизора), церковь при монастыре имела на плане один наву, а завершалась тремя куполами модной структуры. Однако из-за все большего разрушения углов под средним куполом пришлось в 1758 году строить новую церковь и возвели ее на крестном плане с одним куполом. Она была крестообразной, однобанной, небольшой, но нарядной и красивой.

Со временем деревянная церковь разрушалась, и ее разобрали, а на том месте установили временную часовню, где служила служба Божья. Вокруг часовни в 1912 году была возведена новая деревянная Монастырская церковь, в которой и по сей день проходят богослужения. Она является одной из рукотворных жемчужин бабушкинского мастера-строительного Ивана Гарасимьюка. Возможно, такая последовательность строительства стала причиной того, что массивный центральный четверик пришлось преподнести выше крышных гребней крыльев и уже здесь выполнять переход к восьмерику, который из тех же соображений тоже выпало сделать выше. Кроме центральной большой бани, церковь имеет еще две малые, слепые. С западной и южной сторон пристроены одно- и двухъярусные остекленные крыльца, в углах при алтаре – два закрестия.

Интерьер церкви поражает своей пропорциональной завершенностью и лаконизмом, что выражается четким соотношением высоты здания и его элементов. Так при входе в притвор высота храма имеет высоту среднего роста человека, проход в наву – высоту человека с поднятой рукой, подкупольное пространство открывается при их переходе. Резные позолоченные решетки иконостаса, сразу предстают перед нами через фигурно прорезанный проход из притвора к нави. В плане церковь состоит из прямоугольников, расположенных по одной оси от запада на восток. Несмотря на любительский подход в работе мастера-резчика Ивана Гарасимьюка, мы чувствуем его глубокую одухотворенность проникновения в материал. Гуцульский мастер отличается наблюдательностью и философской оценкой и анализом окружающего мира, карпатской природы,

Передний сруб самый большой и высокий, два боковых меньших размера, что соответствует литургии, поскольку в притворе стоят женщины и прихожие. В наве совершается богослужение, алтарь отгорожен от основной части иконостасом с царскими и дьяконскими воротами. Иконостас повторяет форму подкупольного пространства невы. Он состоит из пяти горизонтальных ярусов: предела, наместного, праздничного, апостольского и пророческого. Композиционным построением иконостаса стена напоминает фасады позднеренессансных построек. Ее плоскости расчленены нишами с арочными завершениями, предназначенными для икон, карнизами, колонками. Иконы симметрично расположены у центральной оси, образованной царскими вратами и размещенными над ними композициями «Тайная вечеря», «Деисус» и « Богоматерь – Знамение». Уравновешенное архитектоническое строение иконостаса является результатом согласованности его вертикальных и горизонтальных разделений. Вертикальные ритмы повторяются в колонках, которыми разделены иконы, горизонтальные, подчеркнутые декоративными поясами между ярусами иконостаса.

Внутреннее пространственное богатство подчеркивается светотеневой игрой, вызванной источником света. Роспись стен храма выполнил известный мастер Владимир Гуз, предметы декоративно-прикладного искусства, использованные в обустройстве церкви, выполненные косовскими мастерами художественного дерева Николаем Гавришем, Николаем Матийчаком, Иваном Павликом, Иваном Балагураком.

Место по иконостасу, где находится Престол – Трапеза Господня, называется высшим хором – святилищем. Посреди святилища расположен Престол, на котором как раз и приносится Бескровная Жертва Нового Завета. Престол является ядром всего храма, поэтому его размещают на возвышении так, чтобы было видно на весь храм. В Монастырской церкви Престол имеет вид четырехугольного стола, символизирующего четыре стороны света, для которых приносится Бескровная Жертва.

Среди престола расположен кивот , который называется в зависимости от его вида Гробовницей, Сионом или Иерусалимом. Кивот дарохранительный (греч. сундук, ковчег) – напрестольный литургический предмет в виде ящика, крестного храма, предназначенный для хранения заранее освященных и запасных Святых Даров. В церкви Рождества Иоанна Крестителя кивот – работа косовского резчика Николая Гавриша, за изготовление которого в середине 80-х годов прошлого века он был привлечен вместе с резчиком Василием Баранюком к уголовной ответственности. Прокурор настаивал на конфискации дома. Но ему все обошлось большим штрафом.

Кивот напоминает одноэтажную деревянную церковь срубной конструкции. На каждом из четырех выступлений в центре нарисована икона. В обрамлении икон использовано сочетание техник инкрустации разными породами дерева, перламутром и сухой резьбой. На дверце, вместо традиционного изображения чаши, в прямоугольнике нарисована икона Иисуса Христа. Вокруг иконы плоскость заполнена мотивами инкрустации и сухой резьбы. Мастер использует своеобразный принцип декорирования, заключающийся в распределении больших плоскостей на меньшие поля, представлявшие вид геометрических фигур – квадратов, кругов, полукругов, прямоугольников. Верхняя часть кивота, купола, треугольные боковые выступы легко декорированы. Каждый купол завершается крестом. Эти кресты профилированы и украшены инкрустацией. Боковые выступы в виде колонн Николай Гавриш усиливает орнаментальной лентой, выложенной разноцветным деревом и перламутровыми вставками. Покрытие куполов решено в виде традиционной для гуцульской церкви гонты. Не покрывая ее другим цветом, мастер сознательно акцентирует внимание на иконописных изображениях и на высоком техническом уровне выполнения мотивов инкрустации.

Тонкое чувство материала, четкий ритм геометрического орнамента, не перегруженность плоскости – черты, характерные для предметов обустройства внутреннего пространства церкви Рождества Иоанна Крестителя.

Особой художественной выразительностью и высоким техническим уровнем исполнения выделяется центральное деревянное паникадило церкви Рождества Иоанна Крестителя. Мастер применил трехъярусную конструкцию рамэн, образовавших интересную архитектонику формы «паука». Композиционным центром данного паникадила является точеный стержень. Он разделен на несколько блоков, между которыми прикреплены два восьмиугольных сплошных основания. Из них выступают профилированные кронштейны-рамены. Каждый ярус состоит из восьми «ветвей», украшенных техникой инкрустации. Также в декорировании ветвей автор использовал точеные накладки из другого дерева, образующие своеобразную орнаментальную ленту. В завершении ремней, имеющих вид кудряшек, установлены чашеобразные гнезда для свечей.

Паук выполнен из древесины груши. Мастер удачно соединил технику инкрустации с сухой резьбой, интересное решение цветных вставок и бисером.

Главный светильник занимает центральное место в обустройстве внутреннего пространства церкви и поддерживает единое стилевое решение культово-обрядовых предметов.

В церкви находятся еще два малых паникадила. Один почти идентичен главному пауку. Автор применил более простую конструкцию, состоящую из двух ярусов. Другой паук украшен техникой сухой резьбы. От массивного стержня отходит один ярус променяемых рамен, как и в предыдущих паникадилах. Удачное сочетание декоративных тунеядцев с точеными накладками позволило резчику оригинально решить конструкцию чашек для свечей. На квадратное сплошное основание, декорированное накладными треугольными выступами, прикреплены изящной формы точеные чашки для свечей.

Высоким профессиональным уровнем исполнения отличается напрестольный крест с призматической подставкой. В декорировании мастер применил технику профилирования, инкрустации деревом, перламутром и бисером. На тыльной стороне изображено Распятие Христа. Большое внимание уделено орнаментальному решению. Четко расставлены композиционные акценты на завершении рамэн.

На другой стороне, в центре, выложен крест с перламутровыми вставками. Украшена элементами инкрустации также и подставка креста. Процессионные кресты из церкви Рождества Иоанна Крестителя отличаются совершенством композиции. На одном из них нарисовано Распятие Христа, на другом – в центре крест, выполненный в технике инкрустации и переведенный перламутром. Отсутствие Распятия дало возможность автору максимально проявить свое резчиковое мастерство, продемонстрировать широкий диапазон применения традиционных для Гуцульщины приемов декорирования дерева.

Кресты выполнены из древесины груши. Их рамы профилированы и, как и в предыдущих обрядовых предметах, за счет точеных декоративных накладок образуется интересный ажурный орнамент. Крест переходит в точеную ручку – держно, которое тоже декорировано элементами инкрустации.

По функциональным и художественным особенностям к выносным крестам приближаются патерицы. Патерица (другие названия – жезл, леска) – длинная палка с символическим завершением (знаком солнца, луны или иконкой) в окружении сияния была символом власти родовой, военной, цеховой, а впоследствии и высших христианских священнослужителей.

Патерица церкви Рождества Иоанна Крестителя – это резной круг-сияние в центре с рисованным иконографическим сюжетом (лицевая сторона) и гуцульскими орнаментальными мотивами инкрустации вокруг. На тыльной стороне автор использовал технику инкрустации деревом и перламутром. В центре круга выступает изображение креста как символа христианства, одного из основных элементов украинского национального орнаментального фонда. Снаружи на круге выступают полукруглые и квадратные выступы в виде стилизованных лучей солнца.

Решение еще одной патерицы идентично. В круге рисованная иконка, вокруг орнаментальная полоска, которую образуют со вкусом уложенные мастером мотивы инкрустации – крючки и квадраты, переведенные перламутром.

Бусины выполнены в технике точения, инкрустации, сухой резьбы и профилирования. Они отличаются высоким техническим уровнем исполнения, профессиональным подходом к такой сложной технике декорирования, как инкрустация. Так как и в паникадилах, автор использовал точеные декоративные накладки другого цвета дерева. Причем декоративно проработана не только верхняя часть, но и немало внимания уделено держателю, палки патерицы. Завершает палку крест в окружении острых и полукруглых выступов в виде лучей. Патерица и процессийный крест являются своего рода атрибутами непрерывной процессии исторического хода христианства от древнейших времен до настоящего. Жизнь – процессия с несением креста – в руках и Христа – в сердце.

Большого внимания заслуживает отделка рам для икон. На Гуцульщине рамы отделывались резьбой и инкрустацией с ювелирным мастерством, поэтому такие произведения выглядели особенно привлекательно. Прекрасно выполнена рама для плащаницы 1977 года, работа ученика Василия Девдюка, Петра Баранюка. В ее композиции автор применил характерные мотивы «иорданского» креста, восьмилучевой звезды, крючки, пшенички и т.п., которые переведены перламутром и бисером. В церкви находится еще одна резная рама для иконы, в отделке которой мастер использовал технику сухой резьбы с совершенным техническим исполнением. Сочетание креста с солярными знаками, традиционными гуцульскими кудрями относят раму к произведениям лучших образцов традиционного искусства художественного деревообработки Гуцульщины.

На территории Украины, в частности Гуцульщины, сохранились уникальные памятники деревянного церковного зодчества, требующие детального исследования и анализа, который должен послужить материалом для разработки государственной программы по их восстановлению и реставрации.

Прекрасным образцом деревянного церковного зодчества Гуцульщины является церковь Рождества Иоанна Крестителя, празднующая свой столетний юбилей. Она – не только центр духовной жизни прихожан города Косово, это плод искусных рук мастера, творческая мысль художника и резчика, вышивальщицы и ткали, вобравшие в себя духовное богатство, жизненную мудрость, творческий талант украинского народа.

Книга-альбом «К 100-летию Монастырской Церкви Рождества Иоанна Крестителя»: Страницы истории., 30.08.2013; http://huculia.info/kosiv-church-history/, перевод с украинского.