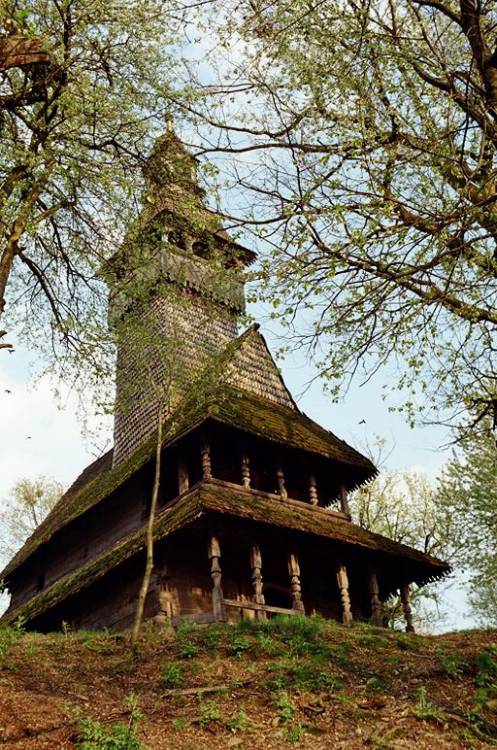

1470 год, перестраивалась в 16 в., колокольня — 1770 г.

Памятник архитектуры Международного значения, внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Недействующая, является краеведческим музеем с Советских времён по настоящее время. Представлен интерьер, фрески по дереву (по-видимому, 18 в.), деревянное распятие.

Николаевская церковь, 1470 г. — XVIII в.

Построена в урочище Одаров и через несколько лет перенесена на настоящее место. В XVI в. надстроен основной объем, появился второй ярус над нефом. В 70-х годах XVIII в. пристроена галерея, башня передвинута на бабинец и приобрела барочное завершение. Деревянная (нижние венцы срубов — массивные дубовые брусья). Крыши и башня покрыты лемехом. Фундаменты каменные, сложенные насухо. Двухсрубная, трехчастная. К бабинцу примыкает крыльцо. Перекрытия коробовые и плоские, покрыты двускатными крышами, расположенными в разных уровнях. Над западным срубом возвышается высокая башня-колокольня каркасной конструкции с подсебитьем на кронштейнах и открытой галереей, увенчанная развитым барочным двухъярусным завершением в форме колокола. На уровне заломов основного объема находится поддвшие на выпусках венцов сруба, опоясывающее памятник, мягко перетекающее в свес кровли восточного объема. Западный фасад сооружения имеет крыльцо на резных столбиках с вырезанными в виде арок подкосами, галерею бабинца на втором ярусе с резными порталами. В восточном срубе сохранилось два первоначальных нерастесанных оконца — круглое на южной стене и крестовое — на восточной. Интерьер сооружения прост и лаконичен. Проем, соединяющий притвор с нефом — прямоугольный. На стенах и сводах восточного сруба и нефа сохранились росписи конца XVIII в., выполненные в технике клеевой живописи народными мастерами под руководством А. Вали.

Сооружение принадлежит к числу древнейших памятников деревянной архитектуры Закарпатья. Представляет собой интересный пример синтеза архитектуры, монументальной настенной живописи и прикладного декоративного искусства XV—XVIII вв.

Реставрирована в 1970—1971 гг. (художники А.Ф. Ерко, Р.М. Юсим, Н.И. Слипченко).

Из книги «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР», издательство «Будивэльнык», 1983-1986 г. том 2, стр. 199.

Как предполагается, колодненский Николаевский храм строился как монастырский — в тот период истории Закарпатья, когда существование православных монастырей ещё было возможно. Постепенно Закарпатье подпало под власть венгров — или, как их тут называли, угров, мадьяр. Очевидно, католическое влияние в это время хотя и имело место, но не носило характера целенаправленной экспансии. Более того, Православная Церковь на территории Закарпатья имела и своих влиятельных защитников, первым по значению среди которых следует назвать князя из рода Гедеминов Фёдора Кориатовича. Получив в пожизненное владение Мукачевскую и Маковицкую доминии, он выстроил в Мукачеве Свято-Николаевский монастырь и сохранял о нём попечение вплоть до своей смерти (в 1414 году).

Николаевский монастырь, обладая богатой библиотекой, привлекал в свои стены наиболее даровитых представителей православного монашества и долгое время оставался важнейшим духовным центром Угорской Руси (а с 1491 года — ещё и резиденцией мукачевских архиреев, в чьей юрисдикции находились все православные обители и приходы Закарпатья). Вот и когда-то, как гласит предание, Николаевская церковь из села Колодного тоже была монастырской. Её строительство относится к последней трети ХV века, причём большинство исследователей называют в качестве условной даты основания храма 1470 год, а его первоначальное местоположение определяют в урочище Одаров неподалёку от села. Что представлял собою этот монастырь, как долго он существовал и когда, собсвенно, Николаевскую церковь перенесли на её теперешнее место, — сказать трудно. Можно предположить, что она являлась единственной церковью небольшой обители, посвящённой, соответственно, святителю Николаю (ему вообще посвящены очень многие храмы Закрпатья — здесь архиепископ Мирликийский почитался ничуть не меньше, чем в Великороссии). Что касается того, когда храм оказался в Колодном, разные издания дают разные ответы.

В книге Г.Н. Логвина «Украинские Карпаты» говорится, что Николаевская церковь простояла в монастыре «330 лет, и в 1800 году, когда по распоряжению австрийских властей монастырь был закрыт, была перенесена на своё нынешнее место». А вот в «Памятниках градостроительства и архитектуры Украинской ССР» (1983-1986) указано, что церковь перенесена в Колодное «через несколько лет» после постройки. Сравнительно свободно Православная Церковь в Закрпатье смогла развиваться только после 1919 года. А до того на протяжении нескольких столетий православие здесь «юридически отсутствовало». Все храмы, которые русины строили как православные (и в их числе колодненский Николаевский), были обращены в униатские. Хотя колодненская церковь свт. Николая упоминается во всех путеводителях по Закарпатию как самая древняя деревянная церковь на здешней земле, её биогафия в веках почти не прослеживается. Несомненно одно: Николаевская церковь в полной мере разделила судьбу Православной Церкви на территории Карпатской Руси. А судьба эта была поистине трагическая.

К середине ХVIII века колодненская церковь была номинально униатской, то есть в ней номинально служил униатский священник, а посещала её номинально униатская паства. К этому времени относится некоторое обновление её внешности. В 1737 году «Илия маляр Хуски» (то есть маляр из Хуста Илия) обновил иконостас, имевшийся в церкви с ХVII века. Над бабинцем (в Закарпатье так называли притвор, поскольку именно здесь молились женщины) в 1770-е годы появилась высокая башня-колокольня с барочным завершием, и примерно тогда же неф храма украсили барочные росписи — в дополнение к росписям алтаря, современным иконостасу. В униатском качестве колоденский храм существовал, как можно судить по косвенным данным, на протяжении всего ХIХ века. В начале ХХ века Русинское население Закарпатья сразу же в нескольких сёлах возле Колодного вернулось к православию. Неизвестно, в какой степени затронул этот исповеднический порыв жителей Колодного, но совершенно равнодушными остаться они к нему вряд ли могли. Тем не менее, до 1919 года, когда Угорская Русь вошла в состав Первой Чехословацкой республики, приход официально числился греко-католическим. Напоминанием об этом служит образ свт. Митрофана Воронежского, сохранившийся в её алтаре. Дешёвая, массового производства иконка стала своего рода символом освобождения русинов от католического гнёта.

В 1944 года Закарпатье заняли советские войска, а уже 26 ноября 1944 года Собрание народных комитетов Подкарпатской Руси высказалось за присоединение к СССР. Советская власть в это время как раз ослабила удавку на шее Церкви, и большая часть закарпатских храмов остались действующими. Более того, поскольку в 1946 году решением Львовского Собора Брестская уния подверглась упразднению, то и церкви, остававшиеся до сего времени униатскими, были переданы соответствующим епархиям Русской Православной Церкви. Во время хрущёвских гонений во второй половине 1950-х годов были закрыты многие храмы Закарпатья, спешно переоборудованные в «антирелигиозные» музеи, а затем, с угасанием накала атеистической пропаганды, — в краеведческие или историко-художественные. Та же участь постигла и церковь свт. Николая в Колодном. К счастью, пустить на слом её никто не пытался — слишком очевидной была её ценность. Более того, в начале 1970-х годов она даже была отреставрирована. Официально Николаевский храм принадлежит к памятникам, находящимся под государственной охраной, то есть всё «как бы» благополучно. Но на деле состояние охраняемого памятника внушает опасения. В нём уже давно не служат, не функционирует он, по сути, и как музей. Хотя в недавние времена в церкви разместили некое подобие краеведческой экспозиции — с глиняной посудой, традиционной одеждой и другими образцами крестьянской утвари, — но её поддержанием, а тем более пополнением никто, кажется, не занимается всерьёз. Да и вот вопрос — уместна ли она в древнейшей деревянной церкви Закарпатья?

В 1990-е годы прблемами колодненской церкви не занимались и вовсе — не до того было. А как хватились в 2000-е, оказалось — гонтовая крыша сгнила напрочь. Вода потоками лилась внутрь храма, буквально «смывая» с его стен живопись ХVII- ХVIII столетий. Деньги на реставрацию кровли поступили из посольства США. В 2007-2008 годах были проведены первоочередные работы (заменили гонт, сеткой закрыли от птиц аркаду башни, отремонтировали дверь), но и только. А храм нуждается в полномасштабной реставрации. Согласно украинским источникам, на здание Николаевской церкви претендуют две общины — православная и греко-католическая. А «делить» с греко-католиками православные храм не хотят. А вот если бы в селе были общины УПЦ КП и УАПЦ, то таких трудностей не возникло бы — говорят селяне Колодного. Но тем не менее Колодненский храм интересен сам по себе — своей архитектурой и остатками росписей.

О Николаевском храме в Колодном обыкновенно говорится, что он построен в ХV веке, однако к этому времени относится лишь древнейшая часть сруба — в алтаре до сводов, в нефе и бабинце до опоясья. Общий вид церкви таков: «…храм небольшой, но его силуэт чрезвычайно монументален. Это достигнуто пропорциями масс, их членением. Над бабинцем вздымается высокая башня-колокольня с приятного профиля ренессансным завершением над открытой аркадой. В дубовом срубе абсиды сохранились первоначальные оконца круглой и крестообразной формы, похожие на бойницы. Западный фасад храма после перестройки в ХVII веке приобрёл живописный вид благодаря крыльцу с резными столбиками и галереей над бабинцем» (И. Поп, Д. Поп. В горах и долинах Закарпатья (1971)). Существуют предположения, что церковь Николая Чудотворца первоначально была наделена оборонными функциями, что нашло определённое отражение в её архитектуре. В ХVI веке появился второй ярус над нефом, а в 1770-е годы, над бабинцем выросла каркасная башня-колокольня с барочным завершением. И здесь надо иметь в виду, что на формирование поздних традиций закарпатского деревянного зодчества значительное влияние оказали местные инославные храмы с их высокими, увенчанными шпилями башнями над входом. При входе в храм мы видим то, что в России назвали бы папертью или крыльцом, а в здешних краях называется ганком, причём слово это пришло в местный обиход из идиша (а в идиш, в свою очередь, из немецкого: «gang» по-немецки — «вход» или «коридор»). Ганок у Николаевской церкви появился в то же время, что и башня над бабинцем, то есть в ХVII-ХVIII столетии. В срубе алтаря до сего дня сохранились первоначальные — ХV века — окошки круглой и крестчатой формы. Вероятно, порой они могли служить и бойницами. В алтаре и нефе частично сохранились росписи, выполненные в технике клеевой живописи. Росписи алтаря исследователи обыкновенно относят к ХVII веку; о росписях нефа известно, что они выполнены в конце ХVIII века. «Характерно, — замечает в связи с этим Г.Н. Логвин, — что в тематике настенной украинской живописи ХVIII в. наблюдается много общего с книжной гравюрой и миниатюрой: и там и здесь кроме библейских встречается много исторических и мифологических сюжетов».

Из журнала «Православные Храмы. Путешествие по Святым местам». Выпуск №62, 2013 г.