Койдиново, Казанской иконы Божией Матери церковь

Первоначально здесь был устроен деревянный храм в 1687 г. По преданию, связано это с явлением иконы святителя Николая Мирликийского, на берегу протекающей неподалеку реки Ламы. Церковь была переделана из деревянного господского дома и имела вид простой избы. Вплоть до середины XIX в. «крыша на церкви была шатровой, на два ската, крытая тесом», как рассказывает нам метрика 1887 г.

По малоприходству, с 1815 г. (в те годы насчитывалось всего 36 приходских дворов) в Казанской церкви не было причта, а в 1821 г. она была приписана к нововыстроенной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, находящейся в двух верстах к востоку за рекой Ламой в Зеленцыном погосте (деревня Зеленцыно), которая нуждалась как в утвари, так и в дeньгax. С тех пор службы в Казанской церкви проводились лишь в воскресные и праздничные дни. Это продолжалось до 1894 г., когда указом Святейшего Синода был открыт самостоятельный приход при церкви села Койденова с причтом из священника и псаломщика.

В 1849 г. во время реконструкции крыша храма была перестроена — ей был придан столпообразный вид из шести граней — и покрыта железом. Две скромные главки, тоже крытые железом, были окрaшены синей краской. Интерьер церкви отличался скромностью: два деревянных престола (во имя Казанской Божией Матери и святителя Николая) находились рядом, высота каждого из них составляла 1 аршин и 6 вершков; деревянный иконостас был простым (все иконы хранились без рам), он состоял из трех ярусов с позолоченными карнизами. Правда, там находилась очень древняя местная икона святителя Николая, как считалось, явленная и окружным народом особо почитаемая. Колокола долгое время висели на столбах, позднее выстроили деревянную колокольню (в форме шестигранного столпа).

Известно, что в 1876-1877 гг. прихожане, церковный староста и причт 3еленцына погоста, ходатайствовали о приобретении для приписного Казанского храма нового колокола весом в 120 пудов. Просьба их объяснялась тем, что звон самого большого из имевшихся в те времена (25-пудового) колокола не был слышен даже в самом селе.

Простояв свыше двухсот лет, этот деревянный храм начал ветшать, да и стал невместительным для прихода, который заметно расширился (в него вошли селения Долгая Пожня, Синцово и др.). Многие даже были вынуждены слушать церковную службу, стоя на улице. По клировой ведомости 1905 г., приход состоял из 150 дворов, «434-ех душ мужского пола и 481-ой — женского». На общественном сходе прихожан «1905 года, сентября, 20 дня» было решено отправить в Московскую духовную консисторию прошение соорудить новый каменный храм. Побуждал к тому и имевшийся при церкви с 1860-х гг. небольшой кирпичный завод, который своим доходом хоть как-то поддерживал весьма бедный храм. Для стройки была заготовлена крупная партия кирпича, а церковных денег было накоплено около пяти тысяч рублей. Крестьяне отвели свою землю (130 кв. саженей), прилегавшую к деревянной церкви. Эта площадка была возвышенной и удобной для нового храма. Кроме того, прихожане обязались: во-первых, ежегодно в течение десяти лет платить по 50 копеек с «ревизской души» (всего 250 душ), во-вторых, пожертвовать свой камень для бута, а в-третьих, бесплатно подвозить дрова для обжига кирпича и все необходимые строительные материалы.

23 мая 1906 г. епархиальным начальством было разрешено возвести каменный трехпрестольный храм во имя Казанской Божией Матери, святителя и Чудотворца Николая и святого Пророка Илии. Смета была составлена на 25 тысяч рублей, а все технические вопросы возложены на архитектора Владимира Александровича Осипова. В том же году дело было начато: сложили стены храма, но по бедности прихожане не смогли выплачивать обещанные деньги, многие за подвоз камня и строительного материала требовали чаевые, угрожая при этом «свалить цемент на полдороги». Так, в последующие два года работа приостановилась, а возобновлена была лишь в 1909-1910 гг. Для этого пришлось продать три десятины «общественного леса», выручив пятьсот рублей; некоторые доходы поступили и от прихожан. На эти средства удалось окончить каменные работы, построить крышу и обрешетить часть куполов. Сведения 1916 г. говорят, что храм был еще не достроен.

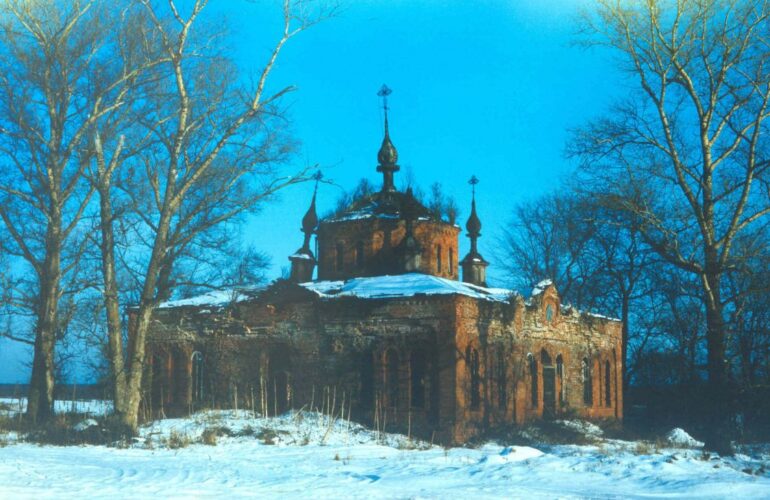

Сегодня в Койдинове стоит в запустении каменная Казанская церковь. Она сооружена в псевдорусском стиле и имеет пять луковичных главок, стоящих на восьмерике и на обширной трапезной.

http://hram-tver.ru/konakovorn/koydinovokonakovo.html