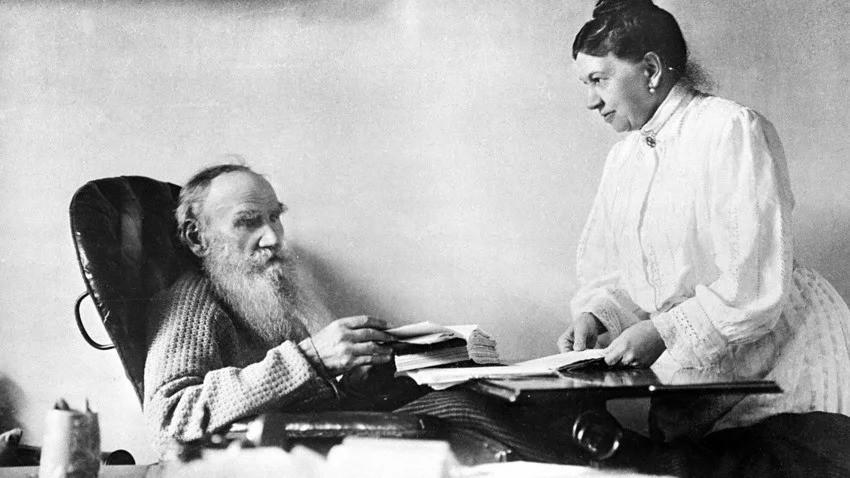

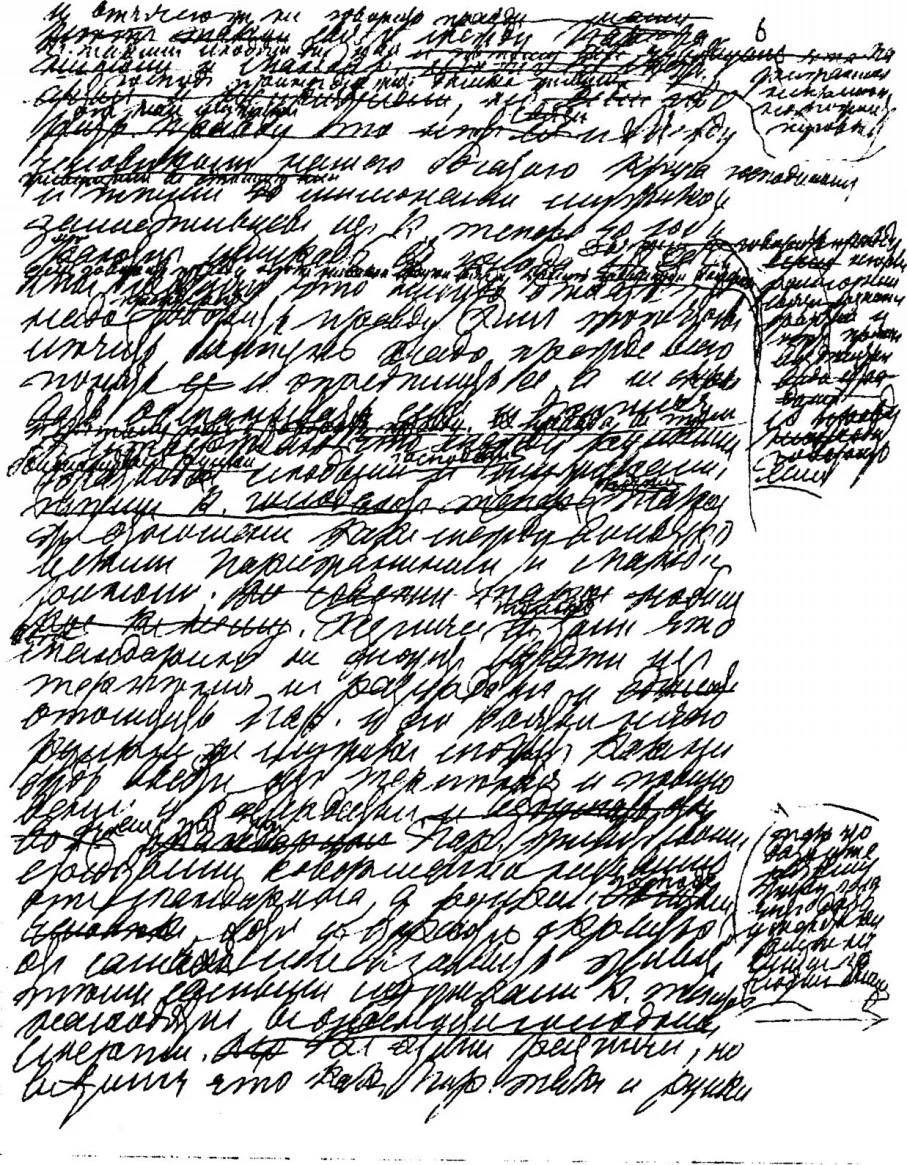

А это уже рукописи Льва Толстого. Проанализировав почерк русского писателя, известный итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (тот самый, что придумал антропологическую теорию преступности) пришел к выводу, что такой стиль письма свойственен «женщине лёгкого поведения с психопатическими наклонностями». Свои подозрения Ломброзо изложил в книге «Гениальность и помешательство» (глава «Невроз и душевное расстройство у гениев»). И далее, в статье «Классики и психиатры», итальянец развивает свой заочный диагноз графу, называя Толстого близким к болезни гением «на основании его наследственности, капризов и чудачеств в юности, эпилептических припадков с галлюцинациями и раздражительности».

Лев Николаевич знал не только работы Ломброзо, но и его заочное заключение о своем душевном состоянии. И когда психиатр в 1897 году приехал в Москву на медицинский конгресс, получил от Толстого приглашение посетить Ясную Поляну. Физическая бодрость 69-летнего «пациента» произвела на гостя неизгладимое впечатление. «Я увидел перед собою старика с почти солдатским выражением лица, с острым проницательным взором и глубокими морщинами на угловато очерченном лице; всё это напоминало скорее бравого, здорового, прошедшего через военную выправку мужика, чем мыслителя и художника. В самый день моего приезда он в продолжение двух часов играл с своею дочерью в лаун-теннис, после чего, сев на им же самим взнузданную и оседланную лошадь, пригласил меня ехать вместе с ним купаться. Ему доставило особенное удовольствие видеть, что я через четверть часа не мог уже плыть за ним, и, когда я выразил удивление его силе и выносливости, жалуясь на свою немощность, он протянул руку и приподнял меня довольно высоко от земли, легко, как маленькую собачку», – писал Ломброзо.

Они довольно долго беседовали, но так и не сошлись во взглядах: «Я видел совершенную невозможность говорить с ним, не раздражая его, о некоторых предметах и особенно о том, что у меня больше всего лежало на сердце, – убеждать его, например, в справедливости теории «прирожденных преступников», которую он упрямо отрицал. Тут между нами возвышалась духовная стена, которая мешала нам понимать друг друга. Стена эта заключалась в его изумительном утверждении, что ни моя, ни прочие теории уголовного права не объяснили еще, на чем человеческие общества основывают свое право наказывать преступника… И позже, читая его «Воскресение», находил там фактические доказательства тому, что я напрасно надрывал свои легкие». Однако итальянцу пришлось признать, что он глубоко ошибался в предположениях о болезненности Толстого.

Лев Николаевич был более краток, записав в своем дневнике 15 августа 1897 года: «Продолжаю работать. Подвигаюсь. Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок!».

А что до почерка Толстого, то Софью Андреевну очень жалко.

#МосковскиеЗаписки