Колокольня 18–20 в.в. (Государственный реестр национального культурного наследия: памятники градостроительства и архитектуры Украины (проект). — Достопримечательности Украины, 1999 г., № 2-3).

Колокольня была полностью разрушена в 1930-х г.г. и отстроена с нуля в 1998 г. Открыта 24 августа 1998 г.

Михайловский Златоверхий собор был шестистолпным крестовокупольным храмом. Композиция его статична. В основании ее лежал параллелепипед, завершавшийся одним чуть сдвинутым на восток куполом. Архитектурный образ этого сооружения несколько проще и более строгий от Успенского собора Печерского монастыря. Своды архитектурного Креста Михайловского Златоверхого собора не поднимались над объемом здания, как это было в Успенском соборе.

Башни в соборе уже не было. В северной части нартекса помещались винтовые лестницы на хоры (исследования И.В. Моргилевского), открывавшиеся аркадами внутрь храма. По типу, формам и декоративной отделке Михайловский Златоверхий собор был очень похож на Успенский собор Печерского монастыря и представлял собой несколько уменьшенную и немного упрощенную копию последнего. Однако именно его более статичная композиция станет характерной для сооружений XII века.

Внутри собор был украшен мозаиками и фресками, система которых повторяла росписи Успенского собора Печерского монастыря. Однако и в архитектуре, и в росписи Златоверхого собора подчеркнуто вертикальные композиции – фигуры «святых» вытянуты; появляются и новые ярусы композиций. Общему колориту интерьера собора были свойственны яркие краски. Сами композиции мозаик и фресок более динамичны, чем в росписях и мозаиках киевского Софийского собора. Русские надписи на многих мозаиках и фресках, как и стилевые особенности мозаик, дают основания гадать, что в исполнении их принимали участие русские мастера.

Рядом с Михайловским Златоверхим собором, как и в Успенском соборе Печерского монастыря (только не с севера, а с юга), стояла небольшая крещальня. Возможно, строили и украшали Михайловский Златоверхий собор печорские мастера. Во всяком случае, принадлежность этого сооружения к Печерской строительной школе – бесспорная до наших дней собор не сохранился.

«История украинского искусства». – К.: «Наукова думка», 1966 г., т. 1, перевод с украинского

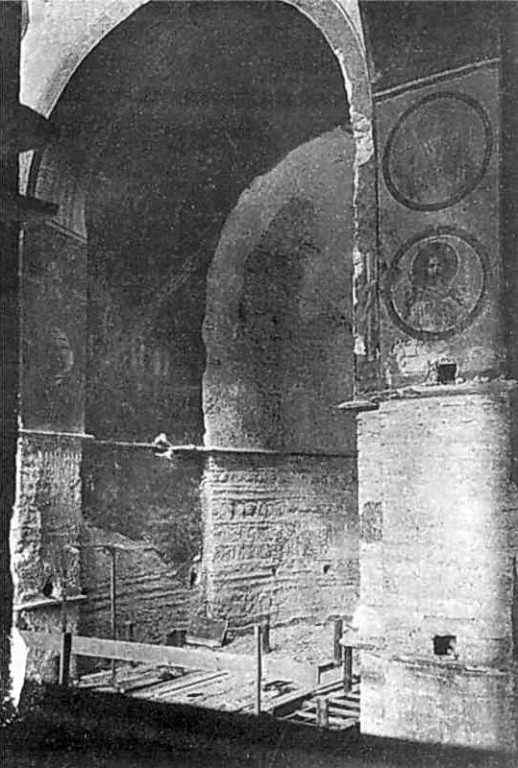

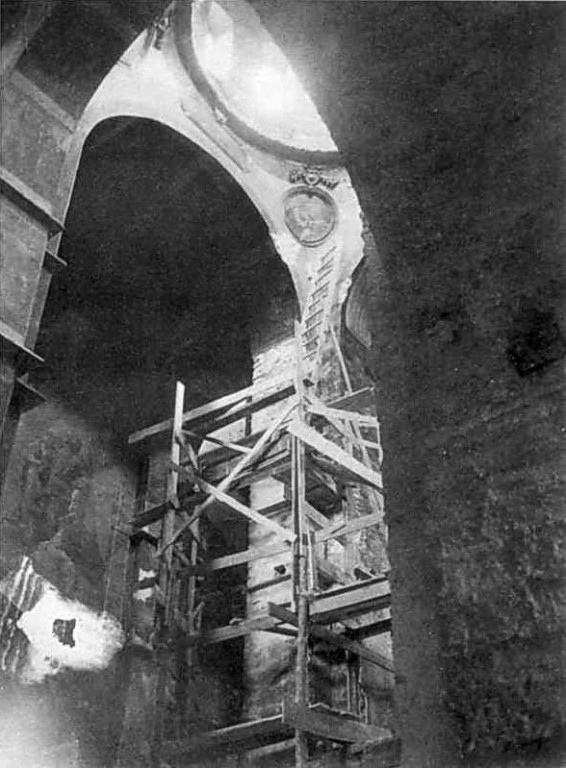

Михайловский Златоверхий собор был сооружен в 1108-1113 г.г. Не существующий ныне, он являлся крестово-купольным, трехнефным храмом. В отличие от других подобных сооружений у его западной части (притвора) с севера была расположена круглая башня с лестницей на хоры, а с юга – маленький четырехстолпный храмик-крещальня. В XVII-XVIII в.в. храм неоднократно переделывался. Интерьер древнего Михайловского собора был оформлен уникальными фресками и мозаиками, часть которых при разборке здания была перенесена в Софийский собор: мозаичная композиция, представляющая «Евхаристию», изображения Стефана и Фаддея, а также фреска «Благовещение» и фрагменты других сцен.

Мозаики и фрески XII в. из Михайловского собора являют собой яркую страницу в стилистической эволюции древнерусской живописи, свидетельствуют об освобождении ее от гипнотического воздействия Византии, усилении экспрессии, им присущи большая индивидуализация лиц, живописная группировка персонажей, иной декоративный строй живописи. Вероятно, мозаики св. архидиакона Стефана, св. Фаддея, Дмитрия Солунского связаны с творчеством легендарного художника Печерского монастыря Алимпия. Для живописи мозаик характерно декоративное сочетание изумрудно-зеленых, блекло-зеленых, охристых, золотистых, глубоких фиолетовых, синих и белых тонов. Плотные насыщенные краски, широкие ассистные золотые пробела, умение сообщить фигурам выразительное естественное или скрытое движение дали возможность мастерам создать яркие самобытные произведения живописи. Стиль их возвещает о сложении национальных школ в искусстве Древней Руси.

Логвин Г.Н. «Украина и Молдавия». – М.: «Искусство», 1982 г., перевод с украинского

Церковь, по свидетельству летописи, была заложена в 1108 г. великим князем Святополком II, построена в 1113 г. Разрушенная татарами, она была восстановлена в начале XVI в., а в первой половине XVII в. обновлена. При Петре I были пристроены два придела.

Храм каменный, двухэтажный; кроме главного алтаря он имеет три придела; древняя часть представляет в плане удлиненный прямоугольник, завершающийся с востока одной большой и двумя малыми апсидами, а с запада имеющий два выступа, в одном из которых помещается каменная лестница. Четыре центральных крещатых столба несут световой барабан главного купола; в XVIII столетии южная и северная стены храма были разобраны и на месте каждой из них оставлены по два крещатых столба, лежащих на осях центральных столбов древней церкви; таким образом установлена связь со вновь построенными боковыми нефами.

В настоящее время церковь имеет 7 глав, крытых золоченым железом; снаружи церковь оштукатурена. Роспись древняя. Фреска Благовещения открыта в 1808 г., Захария и Самуила в 1888 г. Праховым. Надписи частью греческие, частью славянские. В главном алтаре – древняя мозаика, изображающая Евхаристию. Она сохранилась не вполне, многие части изображенного на ней престола осыпались и подмалеваны красками.

Иконостас главного алтаря деревянный, посеребренный, местами золоченый, высотою в 2,5 сажени, сооружен в 1718 г.; царские врата, серебренные – 1811 г.; иконостас правого придела исполнен в середине XVIII века Наумовым; иконостас левого придела относится к 1877 г. Кладбища при церкви нет. На наружной южной стене сохранились две древних шиферных плиты с надписями; возможно, что плиты эти из первоначальной баллюстрады алтаря. В апсиде брешь, нарочно не заделанная.

Колокольня каменная, трехъярусная, построена в 1716-1719 г.г. Колоколов — 14, из них один древний отлитый в 1644 г. Ограда каменная, сооружена в начале XVIII века; в ней экономические ворота (1707 г.) – приподнятая полуциркульнал арка с двумя колонками по бокам; последние связаны поясом, заканчиваю» щимся вытянутыми наивными волютами и, богато украшенным изображением цветов, фронтоном.

Лукомский Г.К. «Киев: церковная архитектура XI-XIX века; византийское зодчество; украинское барокко». Описание некоторых церквей (Составлено по материалам церковных описей выполненных архитектурной секцией «отдела искусств» Народного комиссариата просвещения в 1919 г.). — Мюнхен, 1923 г.