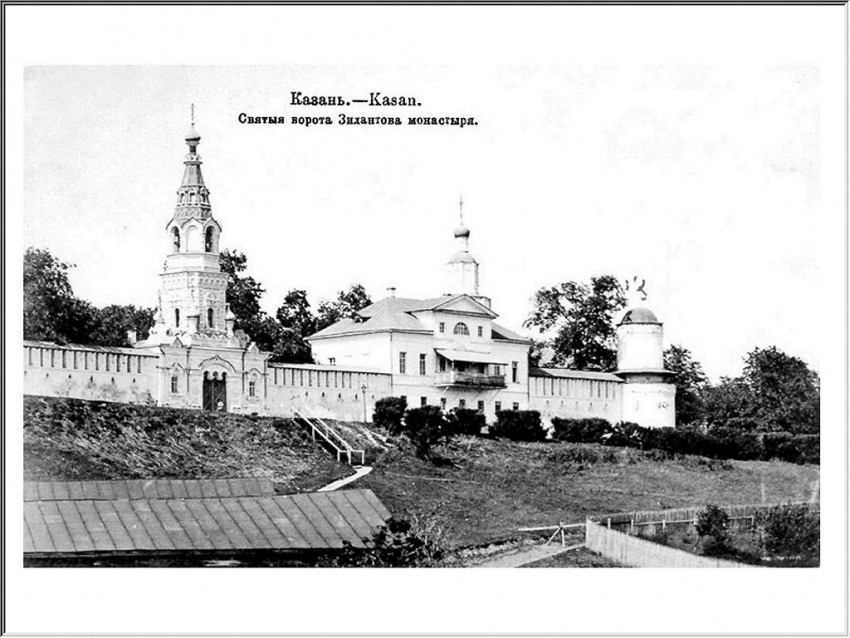

За все время в Зилантовом монастыре, с тех пор как он был построен в камне, сменилось 4 колокольни, не считая предыдущих деревянных, но ни одна не была особенно высокой и не выделялась из окружающих строений. Зилантова обитель и сама по себе стояла на высокой горе, была видна издалека, да и места для гигантской звонницы здесь не оставалось. Поэтому до XIX века её колокола висели просто при церквах, как это было у древнейших на Руси храмов Новгорода и Пскова. А вот колокола здесь вплоть до революции сохранялись очень старинные и ценные. Самая первая звонница, где они висели, находилась при Успенском соборе. Обычно так и бывает, что колокольня располагается при главном храме, если, конечно не стоит отдельно. В Зилантовом монастыре это положение продолжалось до 1829 года. В этот год Всехсвятскую церковь как раз перестроили и освятили заново. Колокольня перекочевала к ней. Лишь 1 из 5 малых колоколов остался при Успенском соборе. А саму прежнюю обветшавшую колокольню при нем разобрали. Притом новая звонница заняла самое необычное место — над крышей Всехсвятского храма. Почти 70 лет сохранялось такое необычное размещение. Новая, отдельно стоящая колокольня, впервые появилась в истории монастыря лишь к 1898 году. Это было очень важное событие. Именно тогда, архитектор Ф.Н. Малиновский полностью перестроил саму Всехсвятскую церковь в русском стиле. По тому же самому проекту и стилю он возвел и колокольню, но уже не при храме, а над Святыми вратами обители, над её южной стеной. Великолепной шатровой колокольней Малиновского современный паломник может полюбоваться, к сожалению, лишь по старинным фотографиям.

А вот перед любым паломником, подходившим к монастырю тогда, век назад, открывался величественный незабываемый вид. Стены и башни обители были похожи на могучий белокаменный Кремль. Построенная же в древнерусском стиле колокольня только еще больше усилила это изумительное сходство. Она, узорчатая шатровая звонница с воротами внизу, отдаленно напоминала острые силуэты башен Московского Кремля, только, конечно, в миниатюре: особенно силуэт Спасской башни. В ней не было той мощи, но было удивительное изящество. Почти 30-метровый заостренный столп возносился в ярко-голубое небо и над ним летали стрижи… а рядом плавал в воздухе похожий по форме шатер церкви Всех Святых. Гулкие темные ворота под колокольней вели в монастырь. Даже на старой фотографии видно их изящное строение: тройная, при этом цельная арка (она символизировала Св. Троицу) с двумя висячими «гирьками». Именно так делали арки русские зодчие в XVII веке — особенно в великолепных храмах Ярославля и Ростова. Здесь же прием древнерусской архитектуры был просто очень удачно возрожден мастером-восстановителем старинных традиций Ф.Н. Малиновским. По бокам ворота словно бы сторожили окна двух келий.

Над ярусом ворот возвышался уже собственно столп колокольни: четверик, который очень удачно, почти незаметно, переходит в восьмерик. Там и находились в «беседке» под шатром все колокола. А по углам четверик сторожили еще 4 купола. Это повторяло расположение 4-х малых куполов вокруг шатра Всехсвятского храма. Такое сходство еще раз подчеркивает единство замысла храма и колокольни. Украшения колокольни из фигурного кирпича тоже отчасти напоминали украшения соседней церкви, а отчасти — других творений зодчего Малиновского, например, Троицкого собора в Раифе или Скорбященского-Богородицкого в Свияжске, — построенных им на несколько лет позже.

Святые врата с колокольней и ограда монастыря были полностью разобраны в 1932 году.

Из книги А.Рощектаева «История Свято-Успенского монастыря, что на Зилантовой горе города Казани», изд-во «Русич», Казань-2004.