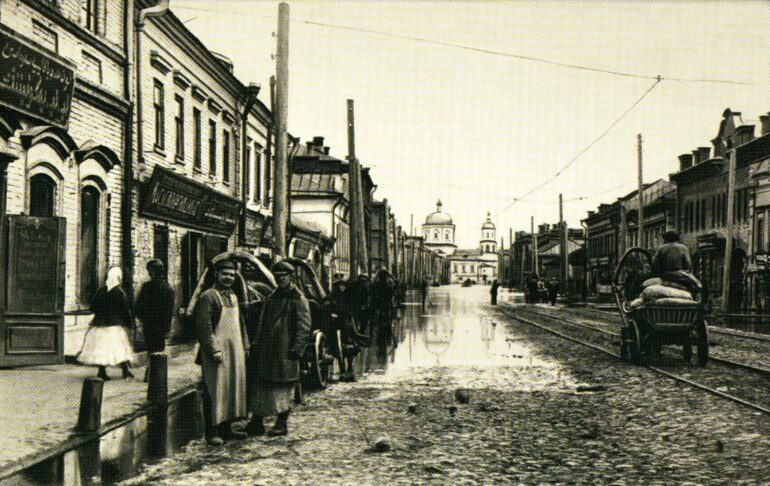

По преданию, храм был поставлен на месте армянской церкви. Действительно, в древности на том месте находилась армянская слобода, где жили купцы. Точная дата основания храма не сохранилась. В одном из текстов 1739 года говорится о ней: «Церковь великомученика Георгия в кирпишной слободе, деревянная, при ней придел деревянной тоже Изосима и Савватия Соловецких, освящена в 7225 году ( т. е. в 1717 г от Рождества Христова)». В документах 1788 года о ней говорится уже как о каменной. Георгиевская церковь имела три придела. Главный – великомученика Георгия Победоносца, правый –Дмитрия Солунского, левый Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. В 1825 году далеко выдающееся на улицу крыльцо заменили двумя боковыми лестницами, при колокольне выстроена часовня. В 1860 г. храм был переделан в теплый. В начале 1900-х годов приделы были расширены на восток до уровня главной апсиды. Крест главного купола был увенчан короной. В церкви хранилось много древних икон, многие со святыми мощами, что и не удивительно – церковь стояла посреди слободы, населенной староверами.

В 1939 году храм был разобран на кирпич. На его месте в сквере, до 2004 года находился бюст Карла Маркса.

Из книги «Путеводитель по храмам и монастырям города Казани» составитель Г.В.Фролов, — Казань: Центр инновационных технологий, 2005 г.

О закрытии церкви

Крестный ход для освящения воды на озеро Кабан в Крещение Господне 1929 года был последним для 71 члена религиозной общины Георгиевской церкви. Запрос в НКВД на разрешение общего собрания 24 февраля удовлетворен не был, хотя и был подан заблаговременно. Такая «политика», имевшая целью посеять смятение в ряды общины, была поддержана и появлением комиссии ТатНКВД, проверившей наличие имущества. Изъяны, особенно при поставленной цели, найдены были в два счета. Попытки общины объяснить или хоть как-то оправдаться результатов не дали. 25 марта ТатНКВД, Управление Адмнадзора, представило в Президиум ЦИК ТАССР ходатайство, где указывалось на бесхозяйственное содержание богослужебного здания, усматривая в этом нарушение пп. 1 и 5 договора, оно просило договор расторгнуть, церковь закрыть и снести, как мешающую уличному движению. ТатЦИКа принимает постановление о закрытии и сносе церкви 10.04.1929 г., а 8 мая об этом извещается председатель общины Курицын. Община уже 16 мая наивно надеясь на то, что в Москва не допустят сноса храма, написала жалобу во ВЦИК, который, в свою очередь, принял обжалование, лишь приостановив действие постановления и оставив здание церкви в пользование верующих до окончательного решения вопроса. Дабы соблюсти все формальности, приходской совет Георгиевской общины 17.05 довел до сведения Президиума ТЦИКа о подаче жалобы во ВЦИК. Совсем другими были действия властей – уже 24 мая представителями НКВД ТАССР, КазГорКомХоза, Госфонда ТНКФ, в присутствии председателя общины, казначея и настоятеля составили акт о приемке всего имущества, «переданного общине по договору», во исполнение постановления Президиума ТатЦИК от 10 апреля 1929 г.

Ввиду столь наглого попрания законодательной процедуры со стороны власти безмолвствовавший доселе народ возмутился. Возмущение приобрело такие формы, что милиция едва удержала в руках ситуацию. После того как составили акт и запечатали Георгиевский храм, в течение двух часов на площади у храма стал собираться народ, преимущественно женщины (около двухсот человек). Милиция наблюдала. Люди, возмущенные закрытием храма, стали кричать: «умрем около церкви, закрывать ее не дадим». Переодетые в штатское милиционеры выявляли кричавших и арестовывали их. Люди на площади не расходились до девяти часов вечера. Наряд конных милиционеров «предложил» разойтись, а около храма было поставлено три милицейских поста. Итог трудов милиции таков: шесть человек задержано с оставлением под арестом, четверых до выяснения отпустили. 30 мая председатель приходской общины Курицын и еще 95 человек подписали заявление в ТатЦИК о том, что поскольку нет ответа из ВЦИКа на жалобу, распорядиться «о снятии печатей с дверей Георгиевского храма и разрешить богослужения». И только 5 июня Президиум ЦИК ТАССР приостановил выполнение постановления до ВЦИКовского решения, но богослужения возобновить не дал. Далее началось великое бумажное дело: ВЦИК запросил все материалы. Только 6 декабря 1929 г Секретариат Председателя ВЦИК сообщил о решении – просьбу верующих отклонить, постановление ЦИК ТАССР вступает в законную силу, о чем объявить «заинтересованной группе верующих». Президиум ВЦИКа пожурил представителей местной власти за нарушение закона, т. к. закрытие было проведено до решения дела ВЦИКом. Подписал эту депешу лично М. И. Калинин.

Остатки общины в числе 42-х человек слились с общиной Богоявленского храма. Храм на следующий год (?) снесли, а улицу Георгиевскую вскоре переименовали в Свердлова.

По материалам статьи В. Мухина «История закрытия храмов и монастырей в г. Казани в 20-30 годы ХХ столетия» Из альманаха «Православный Собеседник» №1(16) 2008 г изд-во КДС, Казань — 2008 г.