Стратилатовка – на берегах речки Камянки и вблизи Донца, на дороге из Изюма в Славянск. Первый храм в Камянке, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построен был в 1746 году полковым есаулом (впоследствии Изюмским полковником) Федором Краснокутским. Второй деревянный храм построен в 1784 году старанием священника Григория Гринькова. Ныне существующий каменный храм построен в 1832 году дочерью придворного протоиерея Андрея Афанасьевича Самборского и племянником полковником Иваном Васильевичем Малиновским. Храм сей один из самых примечательных как по красоте постройки и богатству украшений, так по историческим памятникам.

В нём три престола: главный – во имя Софии Премудрости Божией. Здесь иконы Софии Премудрости Божией и Богоматери, Благовещения и Евангелистов на Царских вратах, Архангелов Гавриила и Михаила – работы знаменитого художника Венецианова.

В южном приделе, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, местные иконы на медных досках Василия юродивого и Мученицы Софии, южные и северные двери – медные, с изображением Праведника Симеона и Пророка Моисея, — все четыре писаны знаменитым Венециановым.

Северный придел, в честь Андрея Стратилата, украшен четырьмя иконами – работы академика Боровиковского, которые подарены императором Александром дочери наставника его протоиерея Самборского; в северных дверях образ мученицы Александры украшен яхонтом и бриллиантами. Образ Благовещения – древней итальянской живописи. Иконы сии находились в придворном храме великой княгини Александры Павловны в Уриме близ Песта.

В Андреевском приделе на престоле: а) дарохранительница в виде Иерусалимского гроба Господня, с изваянными из золота изображениями страданий Спасителя, — дар Иерусалимского патриарха протоиерею Самборскому, дарованный в Константинополе. б) Дарохранительница в виде креста, с бриллиантовым на верху её крестом, который возложен был собственноручно императрицею Екатериной на протоиерея Самборского, в 1783 году по возвращении его из чужих краёв с их Высочествами великим князем Павлом Петровичем и Марией Феодоровной. в) Крест серебряный, в виде звезды, с частью животворящего древа Креста Господня, подаренный протоиерею Константинопольским патриархом. г) Золотой крест, укреплённый в жёлтом аметисте – дар князя Александра Николаевича Голицына протоиерею Андрею Афанасьевичу.

В главном храме потир серебряный под чернью, с прибором, весом в 2 фунта. По стенам храма 10 икон в золотых рамах лучшей живописи. Одна, с изображением поклонения волхвов Спасителю, писана в Италии в 1592 году. Вероятно из храма есаула Краснокутского перешли в нынешний: евангелие, М.п. 1746 года; общая минея, М.п. 1709 года; акафист Великой Варваре, К.п. 1739 года; служебник, К. 1744 года; триодь постная, М.п. 1745 года; триодь цветная, М.п. 1746 года; минеи служебные, в 12 книгах, М.п. 1754 года.

Из Священных облачений замечательны: а) Светло-зелёная бархатная риза с серебряными крестиками, подаренная императрицей Марией Феодоровной протоиерею Самборскому, по возвращении его из Венгрии в 1803 году; б) Ризы: золотая, глазетовая, глазетовая бланжевого цвета, белая парчёвая и тёмно-зелёная бархатная, устроены из царских одежд покойной великой княгини Александры Павловны, купленных духовником её протоиереем Самборским в Венгрии.

С храмом Стратилатовки, как видно, соединено имя протоиерея Самборского, оно же соединено и с приходом Стратилатовки, так как Камянка подарена была ему императором Павлом. По тому надобно вспомнить о самом протоиерее Самборском.

Андрей Афанасьевич родился в 1732 году в Никитовке Ахтырского уезда; отец его Афанасий Самборский, священник из дворян, имел родственником Цареборисовского Сотника Андрея Самборского. Андрей Афанасьевич обучался в Киевской Академии и, по окончании образования духовного, послан был в Лондон, где в 1769 году сочетавшись браком с англичанкой, посвящён был во священника посольской церкви; любимым занятием его была здесь агрономия, которую изучил он отчётливо. В 1781 году Высочайше назначено ему было состоять в свите государя наследника во время путешествия по Европе. В 1784 году он избран был в духовника и наставника по закону Божьему и английскому языку великим князьям Александру и Константину Павловичам. В 1788 году определён в протоиерея придворной церкви города Софии. В 1797 году ему поручен был главный надзор за школою земледелия, открытой тогда близ Царского Села. В 1799 году император Павел избрал его в духовника для великой княгини и эрц-герцогини Австрийской Александры Павловны; при её особе находился он до самой кончины её. По предании же тела земле, он путешествовал по Черногории, Боккодикаттаро, Греции и островам Архипелага, был в Константинополе и Крыму. Отчёт о сём путешествии, которого целью было ближайшее знакомство с земледелием и торговлею разных мест, представлен был высшему начальству. Рескриптом от 4 марта 1797 года Высочайше пожалована ему Каменка в потомственное владение, и в ней он пробыл несколько времени, по возвращении из-за границы. Здесь он обратил всё внимание на нравственное и хозяйственное состояние черкасов Камянки: он завёл школу, больницу, аптеку и певчих, что всё поддерживается и поныне. По возвращении из-за границы, пожалован ему орден Иоанна Иерусалимского, а в 1799 году орден Святой Анны I степени с бриллиантовыми знаками. Ему дозволено было иметь квартиру в Михайловском замке. Здесь он скончался на 84 году жизни в 1815 году, хотя и приготовил было гроб с часовнею для своего вечного покоя в Камянке. Из сочинений его напечатаны: а) Речь Императрице Екатерине, по возвращении её с юга, Спб. 1787 года; б) Описание практического Англинского земледелия, М. 1781 года.

В ограде Софиевской церкви похоронен один из знаменитых генералов нового времени Владимир Дмитриевич Вальховский, храбрый воин на поле брани, строгий в отношении к себе и готовый на всё для других. Высочайше дарованную ему аренду обратил он на погашение долгов отца своего, а пенсию употреблял на уплату подушного оклада за крестьян жены своей. В продолжение военной службы своей он был на 6-ти штурмах, в 80 сражениях и перестрелках и в 3-х степных экспедициях. Он был женат на внучке Самборского.

Число прихожан: в 1750 году 222 муж;., 207 жен.; в 1770 г. 358 муж., 347 жен.; в 1790 году 720 муж., 750 жен.; в 1810 году 747 муж., 786 жен.; в 1830 году 1103 муж., 1195 жен.; в 1850 году 1277 муж., 1275 жен.

Стратилатовка. «Историко-статистическое описание Харьковской епархии», 1857 год., http://www.otkudarodom.ua/ru

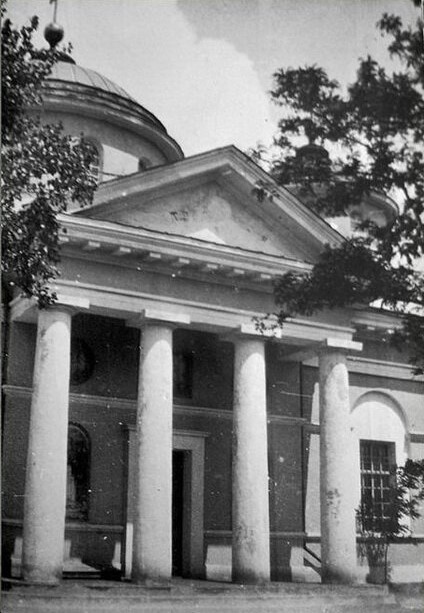

Некоторые исследователи правильно полагают, что церковь в Каменке строилась уже после Самборского, Иваном Малиновским, по проекту одной из царскосельских церквей. Действительно, проект церкви был доставлен из Царского Села, а храм представлял собой точную копию Софийского собора. Храм Софии Царскосельской в Царском Селе был заложен 13 августа 1782 года и освящен 2 июня 1788 года в присутствии Императрицы Екатерины II, всей царской фамилии и придворных. Белоснежная и сияющая, простая и величавая, не менее прекрасная, чем древнегреческая святыня в Константинополе, — так описывали этот храм современники. Такую красоту утратила Харьковская область посредством большевистской борьбы с религией в 1930-е годы.

Самборский заказывал проект после смерти своей дочери Софьи. Он же предполагал и богато украсить храм. Ценой титанических усилий не только И.В. Малиновского, но и его тетки Анны Андреевны Самборской храм был построен. На строительство храма в черне, было израсходовано 14 000 рублей серебром. И, как правильно полагает А.Е. Розен, он был возведен в память о Самборском, в том смысле, что это было его начинание. Но необходимо отметить и большую религиозность семей Малиновских и Самборских.

Освящение нового каменного Софийского храма (в честь Софьи Андреевны — матери Ивана Малиновского) состоялось в 1832 году. Храм этот был одним из самых красивых в Харьковской губернии, как по самой постройке, так и по богатству украшений внутри него. Белоснежный и величавый храм имел пять ярко-синих куполов, в одном из которых находилась колокольня.

В храме было три престола, главный — во имя Софии Премудрости Божией. В храме находились иконы Софии Премудрости Божией и Богоматери, Благовещения и Евангелистов на Царских вратах, Архангелов Гавриила и Михаила — все работы знаменитого художника А.Г. Венецианова. Иконы его работы находились и на южных и северных дверях с изображением Праведных Симеона и Пророка Моисея, а также Василия юродивого и Мученицы Софии в южном приделе в честь Рождества Пресвятой Богородицы, последние четыре — выполнены на медных досках.

Южный придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы был окончен в 1837 году и освящен по указу Архиепископа Мелетия 6 мая 1837 года. По своему богатству он не уступал двум остальным. Алтарная часть и сам придел освещались четырьмя окнами. Двери, ведущие в придел (северные и южные) были цельными из чистой меди. На первых маслом написано Сретенье Господа праведным Симеоном, а на вторых пророк Моисей несущий скрижали закона с горы Синай. Между южными и северными дверьми имелся «коридор» из шести пилястров, поддерживающих богато убранные резной работы и позолоченные с арабеском фриз и карниз. Выше карниза, над большими вратами имелась арка с резьбой и позолотой, а над аркой образ Божьей Матери в Умиление, окруженной Херувимами в облаках и сиянии.

Престол был изготовлен из чистого липового дерева. На нём находились серебренная гробница, кипарисовый, покрытый серебром крест и Евангелие оправленное в малиновый бархат и серебром с изображением Воскресения Христова и четырех Евангелистов (1748 года Московской печати). Горное место украшали иконы Спасителя и Божьей Матери в позолоченных рамах. В углу алтаря находился жертвенник гладкой столярной работы с иконой Успения Божьей Матери. Иконостас был устроен на возвышенном месте и украшен различного вида резьбой и позолотой. Состоял из двух местных икон на медных деках. Первая изображала Блаженного Василия Христа ради Юродивого Московского Чудотворца. Вторая Святую мученицу Софию. Эти два образа освещали два больших медных с посеребрением и позолотой светильника. Царские двери были резные, позолоченные с изображением на них Распятия Христова, а вверху изображено было всевидящее око в сиянии. Над местными образами имелись два позолоченных Херувима, а внизу их два резных позолоченных креста. При больших царских вратах повешены были две иконки изображающие Спасителя и Божью Матерь. Кроме этого стены украшали десять икон в золотых рамах: Поклонение волхвов Христу Спасителю; Путешествие Израильтян в пустыне; Возвращение Иисуса Христа в отрочестве с Иосифом и Матерью из Иерусалима; Страдания Спасителя; Рождество Христово; Мария Магдалина плачущая; Святая Великомученица Екатерина; Святой Апостол Фома; Поклонение волхвов Иисусу и Обращение Павла к Апостольству.

Вот как описывал этот придел 23 апреля 1837 года Благочинный Лев Яровой: «Расположение частей сего иконостаса, превосходная живопись, отличная резьба и позолота делают красоту и благолепие не только сему храму, но и всей церкви». Этот иконостас был изготовлен по образцу Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, так что мог поразить своим богатством и красотой не только Благочинного, но и более сановитых священнослужителей. Что уж говорить о простом люде, который испытывал не одно только благоговение в такой сказочной церкви.

Северный придел — в честь Андрея Стратилата был украшен четырьмя иконами работы В.Л. Боровиковского, подаренные Императором Александром I дочери наставника его — Анне Андреевне Самборской. В северных дверях находились образ Мученицы Александры, украшенный яхонтом и бриллиантами, и образ Благовещения — древней итальянской живописи. Последние две иконы находились в придворном храме Великой Княгини Александры Павловны в Уриме близ Песта. В этом же приделе хранились подарки, преподнесенные протоиерею Самборскому: дарохранительница в виде Иерусалимского гроба Господня, с изображениями страданий Спасителя, дар от Иерусалимского Патриарха, преподнесенный в Константинополе; дарохранительница в виде креста, с бриллиантовым на верху ее крестом, который возложен был собственноручно Императрицей Екатериной II на протоиерея Самборского в 1783 году по возвращении его из чужих краев с Их Высочествами Великим Князем Павлом Петровичем и Марией Федоровной; крест серебряный в виде звезды с частью животворящего древа Креста Господня от Константинопольского Патриарха; золотой крест, укрепленный в желтом аметисте — дар князя Александра Николаевича Голицына. Одна из икон, находившихся в храме, была выполнена древним итальянским мастером в 1592 году, на ней изображено поклонение волхвов Спасителю. Очень много было в храме различных церковных облачений, все это подарки Великих Князей и императрицы Марии Федоровны. От полковника Краснокутского в храме осталось много старинных книг 1709-1754 годов. Храм был достойным памятником жизни Самборских — Малиновских — Вольховских.

Отдельно стоит упомянуть о часовне построенной еще во времена А.А. Самборского, предназначавшейся очевидно для его погребения, но так как он переменил свое первоначальное решение о погребении его в Каменке. По началу в ней хранились предметы из походной церкви Александра I, — ризы и иконы, а по прошествии времени стали хранить бумаги и письма Самборского, а также картину изображающую отпевание Великой Княгини Александры Павловны, где у её гроба стоит протоиерей А.А. Самборский в церковном облачении.

А. Парамонов «Слобода Каменка-Стратилатовка»