«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». КАК СОЗДАВАЛАСЬ И КРЕПЛА РОССИЙСКАЯ ВОДОЛАЗНАЯ ШКОЛА.

5 мая (23 апреля) 1882 г. император Александр III подписал указ о создании в России первой водолазной школы. Она была размещена в Кронштадте. Школа стала первым в мире учебным заведением, специализирующимся на подготовке водолазов для нужд военно-морского флота. Перед ней ставилась задача подготовки офицеров и нижних чинов с водолазной квалификацией для судовых нужд и подводных минных работ.

Потребность в создании специализированных подразделений для проведения водолазных работ российский флот стал осознавать еще в период Крымской войны. После освобождения Севастополя было необходимо поднимать орудия с затопленных кораблей, вести другие подводные работы. Кроме того, во второй половине XIX в. происходило дальнейшее развитие минного дела в военно-морском флоте, что требовало формирования специальных подразделений, способных проводить подводные работы по разминированию. В 1861 г. в составе российского военно-морского флота появились первые водолазы. «Мы из Кронштадта». Как создавалась и крепла российская водолазная школа. Однако еще на протяжении двадцати лет после введения штатных должностей водолазов в составе корабельных экипажей, подготовка специалистов по подводным работам не носила централизованного характера. На каждом корабле таких специалистов отбирали из числа добровольцев и готовили весьма поверхностно. Между тем, дальнейшее усложнение морского дела требовало и совершенствования подготовки водолазов, которую все труднее было осуществлять непосредственно на кораблях. В конечном итоге и было принято решение о создании Кронштадтской водолазной школы, которая открыла двери для первого набора будущих покорителей глубин в 1882 году. Основателем школы был капитан 1 ранга Владимир Павлович Верховский (1837-1917, на фото), командовавший императорской яхтой «Ливадия» и руководивший Минным Офицерским классом, а позже (1904 г.) дослужившийся до адмиральского звания, а непосредственным начальником школы назначили капитан-лейтенанта А.Г. Леонтьева. Затем школой заведовал Павел Степанович Бурачек.

В 1885 году начальником Кронштадтской водолазной школы был назначен капитан-лейтенант Николай Михайлович Оводов (1840-1909), внесший колоссальный вклад в развитие этого уникального учебного заведения. Именно в годы руководства Оводова, находившегося на посту заведующего школой более десяти лет, учебное заведение в Кронштадте приобрело всемирную известность и стало центром притяжения моряков со всего мира, желавших получить водолазную квалификацию. Поэтому стоит сказать несколько слов и о личности самого Николая Михайловича Оводова – человека, которого без преувеличений можно назвать одним из основателей водолазной службы российского военно-морского флота.

Николай Михайлович Оводов был потомственным моряком. Он родился 6 декабря 1840 года в Архангельской губернии, в семье Михайло Семеновича Оводова, служившего комиссаром 8-го Рабочего экипажа в чине коллежского секретаря. В 12-летнем возрасте Николай Оводов был определен в штурманский полуэкипаж, как тогда именовалось расположенное в Кронштадте штурманское училище. С этого времени жизнь Николая Михайловича оказалась связанной с российским военно-морским флотом. «Мы из Кронштадта». Как создавалась и крепла российская водолазная школа. В 1863 г. 23-летний Николай получил воинское звание кондуктора Корпуса флотских штурманов Балтийского флота и получил назначение в 3-й флотский экипаж. В том же году он получил чин прапорщика Корпуса флотских штурманов, а в 1865 г. переведен в плавсостав флота мичманом. Однако карьера Николая Михайловича шла достаточно медленно. В 1876 г. Оводову 36 лет, а он еще лейтенант флота. Его переводят в Архангельск, на должность командира Архангельской флотской роты, но менее, чем через два года Оводов вновь возвращается в Кронштадт, где назначается командиром 2-й сводной роты. В 1879 г. Оводов получил звание капитан-лейтенанта, а еще спустя год был назначен командиром хозяйственной роты в Кронштадте. 26 февраля 1885 г. Николай Михайлович Оводов получил звание капитана 2 ранга и был назначен заведующим Кронштадтской водолазной школой.

На этой должности Николай Михайлович Оводов прослужил до 1896 г., когда в 56-летнем возрасте вышел в отставку с присвоением звания генерал-майора. За долгие годы военно-морской службы Оводов был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степени. 25 ноября 1909 г. Николай Михайлович Оводов скончался. Его похоронили в Ораниенбауме, на Свято-Троицком кладбище. Могила одного из первых руководителей водолазной школы, к сожалению, не сохранилась. Жена Николая Михайловича Евдокия Николаевна Васильева была дочерью капитана Кронштадтских портовых рот. В браке родились три ребенка – дочь Ольга и сыновья Александр и Николай. Николай Николаевич Оводов, как и отец, стал морским офицером. Однако его судьба складывалась куда более сложно. Его лишили чинов и дворянства, поместили под стражу, затем восстановили на службе. В годы Гражданской войны Оводов-младший участвовал в Белом движении. Он служил в звании капитана 2 ранга на должности смотрителя Клостер-Кампского берегового маяка в бухте де-Кастри близи Николаевска (ныне Николаевска-на-Амуре). В марте 1920 г. Николая Оводова-младшего расстреляли дальневосточные красноармейцы.

27 марта 1888 г. было официально утверждено «Положение о водолазной школе и партии», регламентировавшее порядок деятельности школы, которая, кстати, к этому времени уже шесть лет как осуществляла свою учебную деятельность. В задачи водолазной школы входила подготовка специалистов – водолазов из числа нижних чинов, а также офицеров для руководства водолазными работами. Обычно переменный личный состав школы насчитывал несколько десятков нижних чинов, учившихся на водолазов, и несколько офицеров, проходивших подготовку для руководства водолазными работами. Для того, чтобы поступить в Кронштадтскую водолазную школу, офицеры и нижние чины проходили строгий медицинский осмотр, призванный отобрать лишь физически крепких и полностью здоровых людей, способных к сложному труду водолаза. Каждый год до 15 сентября в школу назначались курсанты из числа нижних чинов младших сроков службы. Офицеры, которые изъявляли желание получить водолазную подготовку, должны были подать рапорт командованию. Курс обучения в школе был рассчитан на один год и проходил зимой в помещении учебного заведения, а летом – на особом блокшиве, который назначался в плавание для водолазной партии. Кроме теории водолазных работ, в школе проводились тренировочные занятия по спускам в специальный бассейн, установленный в здании учебного заведения. Офицеров и нижних чинов учили раздельно – здесь также соблюдалась строгая сегрегация, присущая царской армии и флоту. При этом программа подготовки офицеров и нижних чинов по водолазной специальности была практически идентичной, хотя нижним чинам кроме специальных дисциплин также преподавались и общеобразовательные – грамматика, арифметика.

В подготовке офицеров делался особый акцент на теоретические аспекты водолазных работ и на изучение медицинских аспектов водолазного дела, в частности – влияния водолазных работ на здоровье человека. От офицеров, получивших водолазную подготовку, требовались навыки осмотра затонувшего судна, зарисовки места работ, составления схематического чертежа, составления плана работ. Для нижних чинов в практической сфере подготовки упор делался на проведение подводных такелажных работ, демонтаж частей судна. Помимо преподавателей, из числа наиболее способных учеников назначались «указатели» на каждые пять курсантов. В задачи «указателей» входила помощь преподавателям и наблюдение за занятиями и поведением обучающихся нижних чинов. Каждый год, с 15 марта по 15 апреля, в Кронштадтской водолазной школе проводились экзамены офицеров и нижних чинов и лишь успешно сдавшие испытания допускались к практическому плаванию. После практического плавания в августе проводились экзамены по практическим занятиям, после чего успешно сдавшим испытания присваивалась квалификация водолаза и они получали возможность продолжить службу на флоте уже в новом качестве.

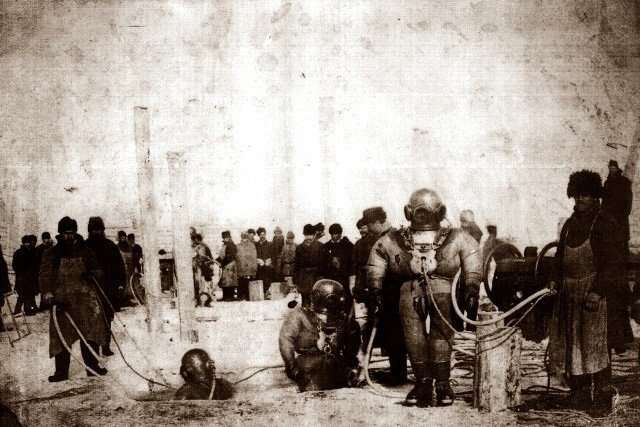

Практические занятия, как мы отметили выше, проводились в специально сформированной Водолазной партии. После создания школы в нее получили назначения десять офицеров и 64 ученика — нижних чина, а также доктор, шкипер, два вольнонаемных водолаза и 14 нижних чинов постоянного состава, среди которых были минеры, вахтенные матросы и машинисты. Примечательно, что среди назначенных в Водолазную партию офицеров были и преподаватели, и те, кто только собирался приобрести водолазную специальность. В отличие от жесткого отделения от нижних чинов, между офицерами – преподавателями и офицерами – учениками различия были минимальны – последние скорее воспринимались как «младшие научные сотрудники», осваивавшие под руководством старших товарищей премудрости водолазного дела. В 1882 г. Водолазная партия стала практиковать спуски под воду в бухте Перно, в 8 милях от города Ловиза (ныне – Ловииса). В 1885-1886 гг., уже во время руководства школой Оводова, в качестве места постоянной дислокации Водолазной партии был выбран город Бьеркэ (ныне – Приморск Ленинградской области). весной 1885 г. Водолазная партия получила специальное учебное судно блокшив «Гиляк». В 1886 г. было вдвое увеличено число учебных часов в водолазной школе, а количество тренировочных спусков во время летней практики на блокшиве перевалило за тысячу. Водолазы погружались на максимальную глубину 12 саженей, однако никаких учебных работ при этом не проводилось. От будущих водолазов требовалось лишь тщательное освоение водолазного снаряжения. Но с каждым годом нарастали и сложность учебной программы, и практическая ориентированность занятий.

К началу ХХ в. водолазы, выпускаемые Кронштадтской школой, уже принимали самое активное участие в поиске и подъеме затонувших кораблей. В это время школа получила широкую известность и за пределами Российской империи, превратившись в мировой центр исследований в области водолазного дела и подводной физиологии. В 1889 г. выпускник школы мичман Е.В. Колбасьев изобрел водолазную помпу, значительно превосходившую зарубежные аналоги, электрический подводный светильник, придумал схему организации телефонной связи с водолазом, находящимся под водой. Еще один «кронштадтец» капитан 2 ранга М.К. Шульц изобрел подводный миноискатель и вместе с известным всему миру изобретателем радио А.С. Поповым создал проект телефонной водолазной станции. Больших успехов достигли российские водолазы и в деле погружения на глубину – так, если иностранные специалисты в то время погружались в крайнем случае на 20-23 метра, то русский водолаз Коротовский смог в 1894 г. погрузиться на глубину 64 метра. В 1896-1905 гг. Кронштадтской водолазной школой руководил ее же выпускник Анатолий Алексеевич Кононов (1856-1944), которого сменил известный изобретатель и также выпускник школы Макс Константинович фон Шульц (1870-1917), остававшийся на этой должности до своей скоропостижной смерти в 1917 году.

Развитие водолазного дела продолжалось и после Октябрьской революции. В Советском Союзе подготовка специалистов – водолазов достигла небывалых высот, а отечественная водолазная школа по-прежнему оставалась лучшей в мире. Еще в декабре 1923 г. была создана Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Первоначально перед ней стояла сугубо тактическая задача – поиск затонувшего английского фрегата «Черный принц». В 1937 г. советские водолазы Медведев, Спаи и Чертан смогли погрузиться на глубину 137 метров, опять поставив мировой рекорд. Огромный вклад внесли водолазы в дело победы нашей страны над гитлеровской Германией и ее союзниками. В суровые годы Великой Отечественной войны советские водолазы участвовали в боевых действиях в составе Балтийского, Северного, Черноморского флотов, позже, во время войны с Японией, — в составе Тихоокеанского флота. Именно водолазам блокадный Ленинград обязан постройкой подводной «Дороги жизни» через Ладогу, по которой в осажденный гитлеровцами город поступало жидкое топливо.

Великая Отечественная война внесла серьезные коррективы и в специфику подготовки водолазов. Теперь, помимо работ по подъему затонувших кораблей или их снаряжения, минированию и разминированию, появилась потребность и в ведении подводной разведки. Так появилась новая водолазная специальность – «водолаз-разведчик». 11 августа 1941 г. в составе Балтийского флота была сформирована рота особого назначения, подчиненная непосредственно разведывательному отделу штаба флота. В составе роты проходили службу 146 человек, а командиром роты был назначен лейтенант Иван Васильевич Прохватилов – опытный водолаз. Среди наиболее известных операций, проведенных советскими водолазами-разведчиками из роты особого назначения Балтфлота – Ладожский десант, уничтожение немецкой пристани в Петергофе, уничтожение итальянских катеров в районе Стрельны, добыча секретных материалов с немецкой подводной лодки U-250 и т.д. В составе советских войск водолазы прошли всю войну, дойдя до Берлина. Даже после победы война для водолазов еще не закончилась – они участвовали в разминировании фарватеров, подъеме ценных грузов с затонувших кораблей, строительстве переправ.

В послевоенные годы советские водолазы принимали участие в многочисленных операциях за пределами Советского Союза, оказывая помощь дружественным государствам. Славные традиции Кронштадтской водолазной школы сегодня наследует Военный институт (Военно-морской политехнический) «Военный учебно-научный центр ВМФ „Военно-морская академия им Н. Г. Кузнецова“», как с 2012 г., после объединения с Военно-морским институтом радиоэлектроники имени А. С. Попова, называется Военно-морской инженерный институт (в свою очередь, он был создан в 1998 г. на базе объединившихся Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского и Высшего военно-морского инженерного училища им. В.И. Ленина). Это военно-морское учебное заведение считается одним из лучших в России.