КАК КАЗАКИ БЕЛОВОДЬЕ ИСКАЛИ. Начало

XIX век. Уже прорыт Суэцкий канал. В Константинополе пущен подземный фуникулер. Уже ездят в Европе первые трамваи… А в Уральских горах объявился странный поп Аркадий, вещающий про загадочную страну Беловодье. Не поверили ему старообрядцы и отправились искать ее сами. И нажили много приключений…

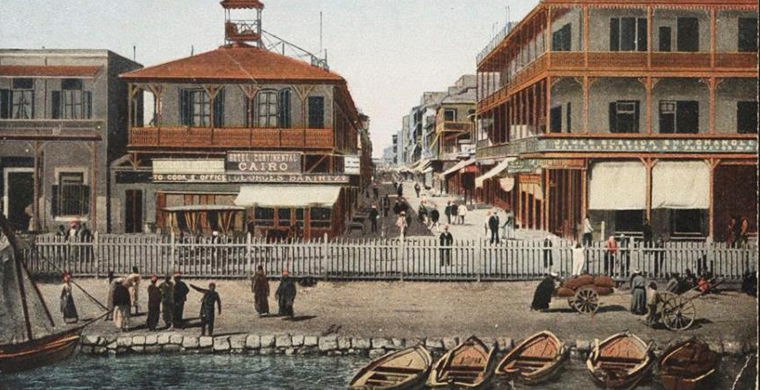

10 июля 1898 года в 10 часов утра по восточноевропейскому времени французский пароход, вышедший из Марселя с намерением дойти до Австралии, оставил Порт-Саид, приняв на борт пассажиров и почту. Каждый из взошедших на судно уплатил за билет немалые деньги, а именно 504 франка и 90 сольдо. Среди новых пассажиров выделялись трое русских казаков, еще с вечера обустроившихся в отведенной им каюте.

Публика отнеслась к вновь прибывшим более чем благосклонно, причиной чему было не только природное галльское добросердечие, но и сложившаяся к тому моменту политическая обстановка. В октябре 1896 года император Николай II посетил Париж. Ответный визит президента Фора в Петербург пришелся на последующий август — вся Европа заговорила о появлении на континенте могущественной политической силы. О том же говорил висевший в кают-компании плакат: царь и президент ногами попирают чудище, три головы которого означали страны недружественного союза: Германию, Австрию и Италию.

Легенда о Беловодье

В 1870–1880-х годах бывший арестант Антон Савельевич Пикульский объявил себя епископом Аркадием и в таковом качестве явился в прикамские области к беспоповцам, то есть тем староверам, кто полагал благодать, переходящую при рукоположении, прерванной по смерти последних дониконовских священников. С уходом благодати, полагали беспоповцы, наступят и последние времена, но конец света запаздывал и вот уже два века они маялись без пастыря. Таковое положение дел подвигало верующих к исканиям, а определенного склада людей, к которым, бесспорно, принадлежал и Пикульский, вдохновляло на известного рода предприятия. Высокий человек с седыми волосами до плеч принялся рукополагать, крестить и причащать по всей необъятной стране, от Уральска до Петербурга, — то-то была радость раскольникам, 200 лет уже не видавшим попа.

А что за епископ такой, откуда взялся? На случай вопросов имел при себе Аркадий грамоты, каждая в двух экземплярах, один на «сирском» (сирийском), другой — на русском языках. Позже выяснилось, что «сирский» Антон Савельевича был из рук вон плох — кружки и зигзаги громоздились на бумаге без всякого порядка и смысла. Впрочем, среди верующих, по счастью, не оказалось ни одного специалиста и беспоповцы довольствовались «переводами».

В них сообщалось, что Аркадий был рукоположен 21 марта 7358 года в столице Славяно-Беловодского царства — городе Беловодско-Трапизангусике. Окормлял он, согласно бумагам, Россию, Сибирь, Беловодье и остров Богокукоран. Грамоты скреплялись подписями знатных священнослужителей, в том числе страны инков и царства Хили.

Среди пестрой географии, пленившей раскольничью паству, Беловодье стояло отдельным артикулом. Задолго до появления сидельца-епископа старообрядцы были осведомлены о существовании этого царства где-то далеко на востоке. Обитатели Беловодья до сих пор хранили древнее благочестие. Среди «древ, равных высочайших древам» стояло там 40 русских церквей, круглый год в той стране гремели грозы, и русские люди под гром и перуны жили трудом и слезной молитвой.

Легенда о Беловодье, первое время ходившая в среде сектантов-бегунов, всю Россию истоптавших в попытке убежать от Антихриста, быстро прижилась по всему русскому миру. Путеводители за авторством некого инока Марко Топозерского предлагали непоседливым еретикам маршрут бегства в эти богохранимые земли. От Москвы следует идти на Казань, там — до Тюмени, потом, через деревню Выбернум, по реке Катуни на Красноярск, а в деревне Устьуба остановиться у странноприимца Петра Кириллова. Оттуда через горы, до деревни Устьменьска, где живет схимник Иосиф. Потом — по Китайскому царству, 44 дня ходу по пустыни Гобань (Гоби) до моря, за которым и располагается вожделенное царство.

Уже сто лет как русские крестьяне и казаки нет-нет да и снаряжали экспедицию на острова. Поначалу шли более или менее наугад, переходили китайскую границу и, если не возвращались властями в родные края, умирали от голода или разбойничьего ножа. Позже благодаря успехам народного просвещения даже и низшие сословия укрепились в убеждении, что острова за восточным морем называются Опоньское царство, и Беловодье обрело конкретные координаты на карте.

Такая-то простонародная грамотность и подвела нашего епископа. Уральские казаки-никудышники (другое название беспоповцев), обладая умом живым и хватким, требовали от Антона Савельевича подробного рассказа: что, мол, за дорога ведет в его епархию. Епископ в ответ ссылался на занятость, пускался кричать и топать ногами, отчего в любознательных казаках и поселилось сомнение.

Сборы

Зимний мясоед, длящийся от Рождества и до Масленицы, хлебороб проводит в праздности, слезая с печи неохотно, лишь чтобы сыграть свадьбу или покормить скотину. Починяет вечерами одежду и плетет лапти.

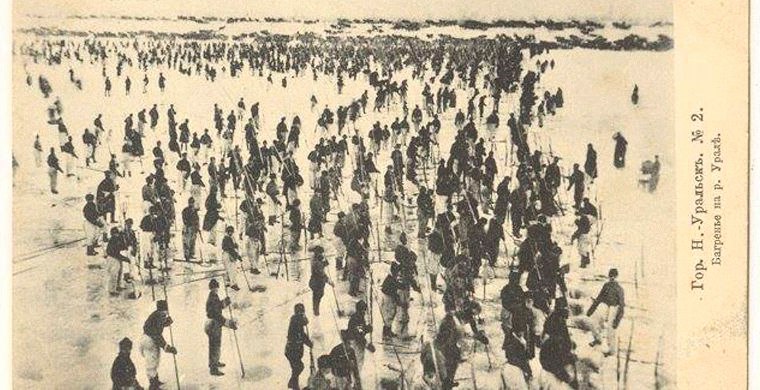

Для уральского же войска январь — пора багренья, то есть подледного лова багром, палкой с железным крюком на конце. Казаки от пятилетнего возраста и вплоть до самой могильной доски съезжаются к уральским берегам, чтобы сойти с криком на лед и копьями бить сонную рыбу. Это время сбора всего войска: на багренье обсуждают уральцы свои дела.

Надо полагать, что и собрание в поселке Кирсановском, состоявшееся 25 января 1898 года, было приурочено к зимнему лову. Решено было снарядить делегацию из числа проверенных казаков и отправить их своими глазами посмотреть на Беловодское царство и порасспросить там про новоявленного архиерея.

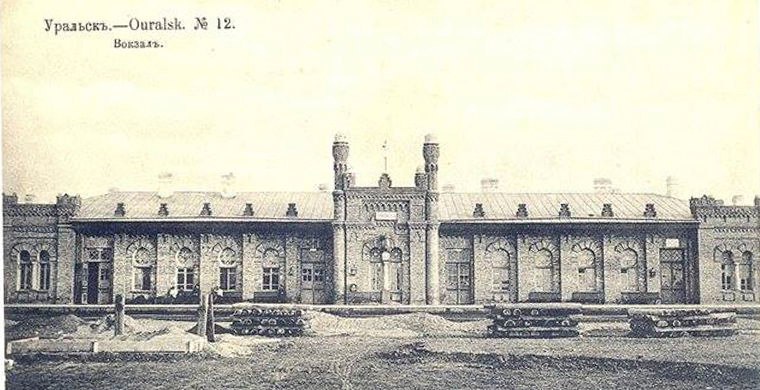

Сказано — сделано. По станицам и хуторам насилу собрали уральцы 2500 руб., да сверх того 100 руб. дали на такое дело совокупно жители города Уральска. Ехать отрядили урядника Вонифатия Максимычева и двух казаков — Онисима Барышникова и Григория Хохлова, который взялся вести путевой дневник. Уже в середине февраля выправили эти трое у станичного атамана свои удостоверения о неимении препятствий к выезду за границу и взяли билеты до Одессы на 22 мая, чтобы там погрузиться на пароход и отбыть из России на поиски Опоньского царства.

Христианский мир. Уральск — Константинополь

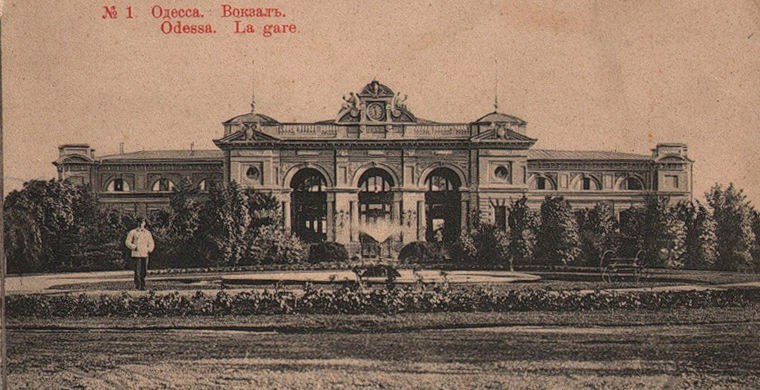

Задумай вы в ту пору доехать из Уральска в Одессу, пришлось бы вам (как и ныне, впрочем) трястись неделю на поезде по русской степи. В слободе Покровской пересели бы вы на пароход, на борту которого пересекли бы Волгу, с тем чтобы на станции четыре часа ожидать поезда на Тамбов. Еще несколько пересадок — в Новочеркасске, Ростове и Елисаветграде, — и рано утром вышли бы вы из вагона, прошли бы через лоджию с часами и оказались бы на привокзальной площади Одессы, где посреди небольшого парка бьет фонтан.

Все описанное с точностью было исполнено нашими путешественниками. До Одессы ехали они без особых приключений, разве только в Екатеринославе (который тоже оказался на пути) довелось казакам впервые проехаться на трамвае, что немало их позабавило.

Так или иначе, в 9 утра 31 марта казаки расплатились за номера и наняли извозчика с тем, чтобы отправиться на пристань. Два духовых оркестра провожали войска, отбывающие нести службу на остров Крит, — Россия в числе других европейских держав взялась гарантировать острову автономию. Трое уральцев здесь же взяли билеты на военный пароход «Царь», на борт которого и взошли вместе с батальоном солдат. Команда «Смирно!», музыка прекратилась, и, как запишет Хохлов, стало «тихо и спокойно, как будто все померли». Священник отслужил молебен, зазвучал гудок, заглушив вновь заигравшую музыку, и корабль, наконец, тронулся.

Уже в Константинополе вышла на таможне у казаков неприятность: револьверы, бывшие при них, позволили османам заподозрить нашу троицу в шпионаже. По счастью, тут же оказался русский монах, который и убедил басурманских чиновников не заключать товарищей под стражу. Но револьверы с патронами забрали — беда! Как можно без оружия в чужом краю? Твердо решив забрать конфискат при первом удобном случае, прибывшие в сопровождении монаха отправились на русское подворье.

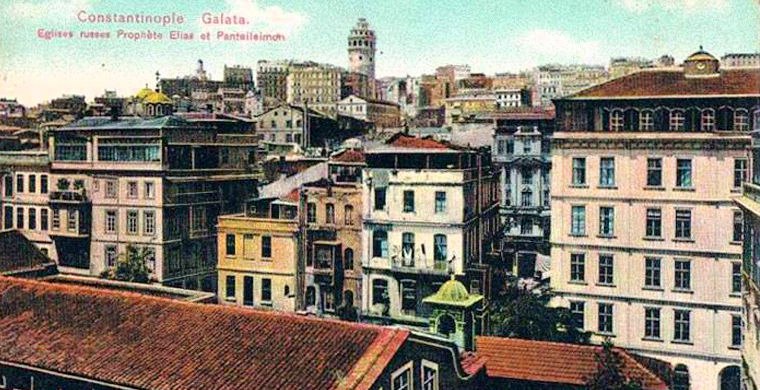

Для возвращения револьверов требовалось ходатайство консула. Путь в консульство лежал через Тюнель, подземный фуникулер, где два вагончика по необходимости перевозили горожан через Галатский холм. Подземный транспорт был для русских в новинку, и они поначалу даже струхнули: уж не в ад ли их везут? Да еще и без револьверов! Но сметливый Хохлов заметил, что везет их фуникулер не вниз, а вверх, что и убедило казаков в безопасности предприятия. В консульстве выдали им необходимые бумаги, с которыми велели обратиться на таможню.

В 12 часов того же дня посетили путешественники смотр османских войск. После пробовали они проникнуть в султанский дворец, но тут их чуть не схватила стража.

****

Затем азан (муэззин?) влез на возвышенное место мечети и заорал во все горло: «Алла-акпер!» Перекричал ли он все, что было нужно, или перехватило ему горло, только скоро он с высоты скрылся»

****

На следующий день ездили они поклониться Балыклынской церкви, до которой от Константинополя несколько верст пришлось ехать по железной дороге. Был здесь у казака Хохлова особый интерес: по легенде, император Константин XII, прослышав, что турки пробили царьградские стены, воскликнул: «Как невозможно жареным рыбкам ожить на сковороде, так невозможно и туркам пробить наши стены!» И в том и в другом случае базилевс ошибся: турки-таки пробили стены, а рыбки, словно желая еще больше насолить Константину, спрыгнули со сковороды в Балыклынский источник, рядом с которым и стоит церковь. Этих-то рыбок и хотел повидать казак. Были у них и особые приметы: обжаренный бок сделался темно-красным, а тот, что прожариться не успел, остался белым. Каких-то рыбок казак в источнике видел, но страницам дневника честно признался, что определить те ли это императорские рыбы или рыбы другого племени, не сумел.

10 июля настало для уральцев время покидать Константинополь. За револьверами отправился в турецкую таможню Максимычев, а оставшиеся двое принялись за сборы. Вместе с револьверами они погрузились на пароход, и в три часа пополудни корабль взял курс на Мраморное море.

По святым местам. Константинополь — Порт-Саид

Прошли Мраморное море, прошли и Дарданеллы, видели крепости и миновали Троянский берег, где 30 лет назад начал раскапывать древний Илион неутомимый любитель Шлиман.

11 июля пароход вошел в Эгейское море, в полдень показался на горизонте скалистый Афон, и в пять часов вечера подошел пароход к Пантелеймоновскому русскому монастырю. Лодочник ли, досужий ли монах рассказал там нашим казакам об огромных крабах-автоподах, что водятся в здешних водах и утаскивают несчастных моряков в воду. Чудище, впрочем, теряет силу, если жертва сообразит как следует надавить ему на глаза — тут уж роли меняются и автопод отправляется к мореходу на стол. Мясо таких крабов считается здесь деликатесом.

Всего четыре часа было дано казакам на осмотр Афона, и в девять часов пополудни (солнце в это время садится там без десяти девять) пароход снова вышел в открытое море, чтобы через 14 часов оказаться в Салониках.

На пути из Смирны в Порт-Саид, пролегавший, в частности, через Патмос, Крит и Яффу с заездом в Иерусалим, не произошло с казаками ничего необычного. Как самые заурядные паломники, они осматривали библейские достопримечательности, и Хохлов за неимением лучшего взялся переписывать в свой дневник целые куски из путеводителя — город древний, климат мягкий, произрастает «мингаль». В городе Наблусе довелось казакам увидеть диво: признаки того, как упала из окна и разбилась жестокая библейская царица Иезавель и как собаки лизали ее кровь.

****

Хотели путешественники поглядеть и на соляной столб, в который обратилась жена Лота, да его, если верить Хохлову, украли англичане.

****