Расположенная к юго-западу от усадьбы, на краю села, церковь Сергия Радонежского поставлена на возвышенности. Характерная черта русского церковного зодчества – связь с природой. Храм гармонично вписывается в окружающий пейзаж, особенностью которого является большой пруд. В его зеркале отражаются зелёные холмы берегов и плывущий над ними белый корабль самого храма. Современное село Уты в дореволюционное время представляло собой два поселения. По левой стороне речки Утынки, впадающей в Десну, располагались Мирковы Уты, где проживали крепостные крестьяне, а с правой стороны Утынки – Удельные Уты, принадлежавшие царской семье. Здесь ещё в ХVII веке находилась деревянная Николаевская церковь, главной святыней которой была икона Святого Николая. На месте явления образа и была построена деревянная церковь. Ни самой иконы, ни её изображения не сохранилось. Между тем доподлинно известно, что престольным праздником в Удельных Утах был день Святого Николая, а в Мирковых – Святого Сергия Радонежского. Часто жители обоих сёл ходили друг к другу в гости.

Первая деревянная церковь во имя Святого Сергия Радонежского в Мирских Утах была построена в 1698 году на средства местного помещика, брянского стрелецкого и казачьего головы Петра Салова. В конце ХVIII века этот человек строит струги для похода царя Петра I на Азов и одновременно возводит в своей усадьбе деревянный храм, освящение которого состоялось в 1700 году в имя преподобного Сергия Радонежского. По названию храма село стало называть Сергиевскими Утами. Как полагалось, помещик не только выстроил здание, но и выделил на содержание церковного причта земельный участок. Через несколько лет уже его братья, Пётр и Фаддей Саловы начали строить каменную Введенскую церковь в Брянском Петропавловском монастыре. Такие богоугодные дела требовали больших расходов, и Пётр Салов продал Мирковы Уты сподвижнику царя Петра I Василию Корчмину, по имени которого, как гласит легенда, был назван Васильевский остров в Петербурге. Со временем большая часть Мирковых Утов перешла в руки надворного советника Алексея Васильевича Подлинева. В 1767 году он построил кирпичную однопрестольную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

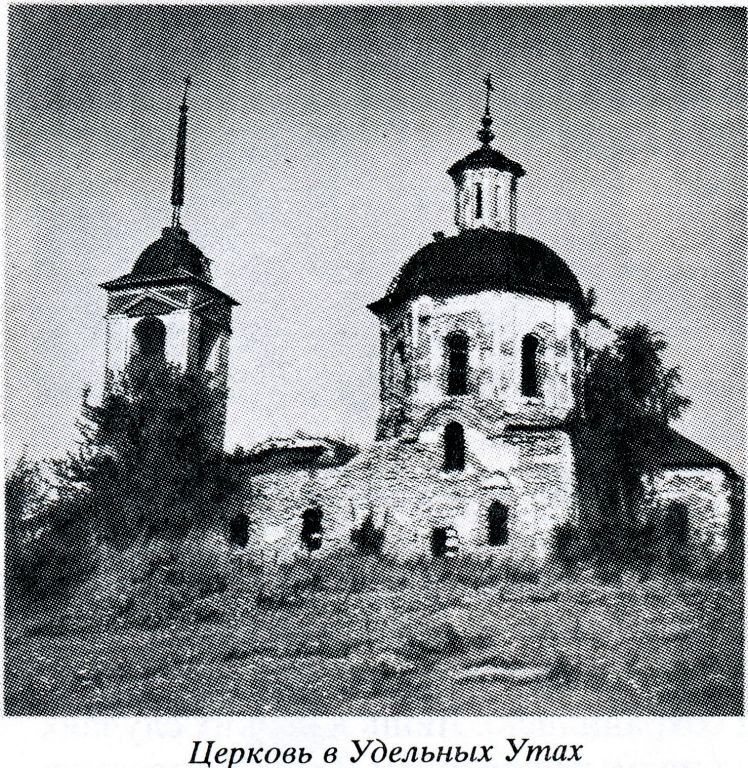

Как и многие другие провинциальные храмы того времени, церковь была выдержана в стиле барокко. Небогато декорированный основной ярусный объём, состоящий из приземистого четверика с полуглавиями, двух разновеликих купольных восьмериков – крупного светового и малого глухого, и пирамидальной главки на тонкой шейке, дополнен гранёной апсидой, одноэтажной трапезной и невысокой квадратной в плане трёхъярусной колокольней со шпилем (изначально была шатровая колокольня). Покровский храм – интересный образец усадебного ярусного храма типа восьмерик на четверике, выполненный в стиле барокко, с явным влиянием московской архитектуры и отдельными более поздними классицистическими деталями. В 1859 году устроены Никольский и Сергиевский приделы. Деревянная же церковь Сергия Радонежского упразднена и разобрана не позже середины ХIХ столетия. Причт Покровского храма состоял из священника и псаломщика.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Утах была закрыта в 1932 году. В советское время церковное здание было занято хозяйственным складом. Храм сильно пострадал в Великую Отечественную войну. От семиярусного и двух придельных трёхъярусных иконостасов, украшавших некогда храм, к сожалению, сохранились только незначительные фрагменты. По рассказам местных жителей, во время войны некий солдат развлекался, стреляя в глаза святых, изображённых на иконах, а на следующий день подорвался на мине… В настоящее время в Трубчевском краеведческом музее экспонируется также простреленный колокол из храма села Мирковы Уты. В начале 1990-х годов в селе образовалась православная община, которой и было передано обезображенное здание.

В 1994 году по инициативе председателя совхоза “Десна” В. В. Коршунова приход был зарегистрирован. В 1998 году настоятелем полуразрушенного храма был назначен молодой священнослужитель иерей Алексий Васильев. С его приходом возобновились богослужения и начались восстановительные работы. В 2014 году храм был газифицирован. В 2017 году установлены новые царские врата, подновлён интерьер.