Село Красное, получившее название по сосновым (красным) лесам, в ХVII-ХVIII веках входило в состав Козловской вотчины Вознесенского монастыря “в Москве, в Кремле городе”. Из сохранившихся приходных окладных книг известно, что деревянный храм в Красном был ещё в ХVII веке. Первая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1695 году на средства местных крестьян из брёвен церкви, разобранной в селе Супонево, сгорела вместе со всем селом. Но во время пожара чудом уцелела икона Смоленской Божией Матери. Крестьяне вскоре отстроили село и выстроили новый храм, но не на месте старого, а немного в стороне. В 1818 году, когда церковь обветшала, прихожане соорудили каменную. Сохранилось предание, что однажды купцы заспорили, кто из них богаче, и от старой деревянной церкви до новой каменной выложили дорогу золотыми монетами.

В 1875 году к зданию была пристроена каменная двухъярусная колокольня. Так как первоначальный центральный зал уже не вмещал всех прихожан, в 1894 году на средства разбогатевшего торговлей лесом крестьянина Емельяна Сенина были возведены обширные северный и южный приделы. Они объединились с церковью широкими арками и придали её плану самобытное очертание. В правом приделе был устроен престол во имя Архистратига Михаила, в левом – во имя Святой Троицы. С 1886 года при церкви стала работать церковно-приходская школа. В 1895 году на средства прихожан были приобретены три новых иконостаса.

Наиболее старая часть храма – центральный объём, возвышающийся над приделами, трапезной и алтарём, носит черты зрелого классицизма. Архитектура предельно упрощена: нет ни портиков, ни богатой лепнины. Своей небольшой высотой храм связан с окружающей его одноэтажной сельской застройкой. Главной почитаемой иконой храма был образ Смоленской Божией Матери. Но местные жители прибегали и к заступничеству святынь из соседних храмов. По одному из письменных свидетельств, в 1847 году эпидемия холеры буквально сразила село Красное: ежедневно уходило из жизни несколько человек. И тогда вдова местного священника Мария Николаевна попросила поднять икону святых Кирилла и Афанасия Александрийских из села Лопушь. После крестного хода с этой иконой эпидемия прекратилась…

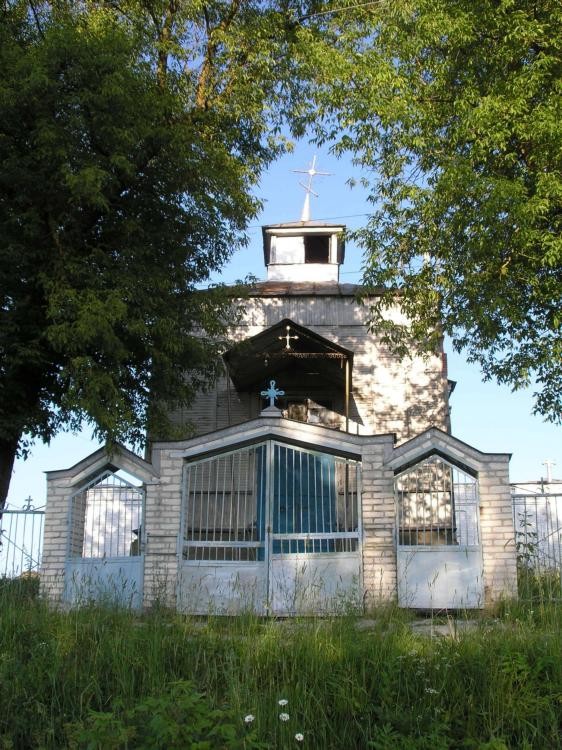

Покровская церковь была закрыта в 1934 году. Были сняты колокола. В народе говорили, что когда снимали большой колокол (его просто-напросто сбросили на землю), то он пробил крышу и ушёл в землю на 2 метра вглубь. Набат колокола в хорошую погоду был слышен на 10-15 км окрест. В храме разместили зерносклад. В 1943 году в церкви Покрова Пресвятой Богородицы возобновлено богослужение. В 1945 году, на фундаменте прежней колокольни сделана пристройка, погост обнесён штакетником, установлены дубовые кресты на куполах храма. Вместо разобранной в 1941 году кирпичной колокольни, в 1950-м возведена новая, деревянная, от которой сохранился ныне завершённый главкой квадратный в плане нижний ярус, где устроено помещение основного входа в храм. В 1951-52 гг. проведён ремонт: крыша покрыта новым железом и покрашена зелёной краской, стены выбелены, внутри покрашены масляной краской, куплены 3 люстры-паникадила. В 1968 году заново восстановлен центральный иконостас в трёх ярусах. Иконы были написаны художником Коваленко Григорием Петровичем из Чернигова, а праздничный ряд – художником Павлом Ильичом Костенцом из Брянска. В 1971 году сделан иконостас левого придела и четыре киота. С 1943 и до начала 1990-х гг. церковь в селе Красное была единственным действующим храмом на территории Выгоничского района.