Покровский храм по описи Калуги 1626 года, в отличии от другого храма того же названия, определен как Церковь Всемилостивейшего Спаса да Покрова Святей Богородицы. В описи 1685 года он назван уже церковью Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Происхождения Честных Древ.

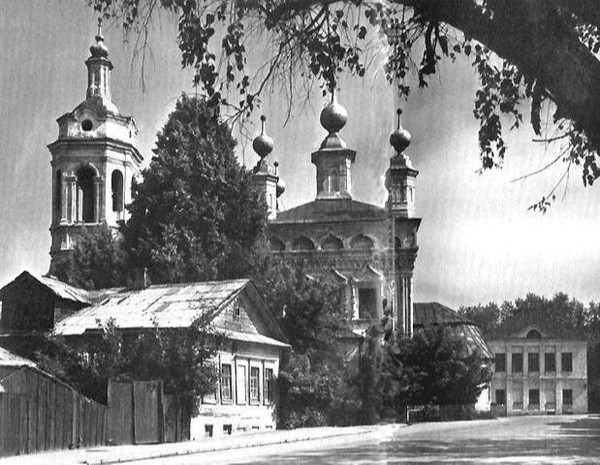

Этот храм стоял немного севернее существующего храма, на месте, которое впоследствии было обозначено каменным столбом. Дошедшее до нашего времени здание церкви Покрова “на рву” построено в 1687 году. По типу строения она похожа на московские бесстолпные храмы второй половины XVII века. Двухсветный четверик составляет основной объем, к которому с восточной стороны примыкают три пониженные апсиды алтаря, а с западной стороны – трапезная и колокольня. С южной и северной сторон устроено по крыльцу на столбах-кубышках, с опирающимися на них двойными арками и висящей между ними “гирькой”. В новейшее время между столбами того и другого крыльца были встроены стенки, обезобразившие формы этого своеобразного оформления боковых входов в храм.

В храме хранились следующие святыни:

Икона “Покрова Пресвятой Богородицы” находилась в храме с самого его основания и находилась в трапезной. Эта икона особо почиталась прихожанами. Предание гласит, что во время патриарха Никона, после исправлении книг и начала раскола, покровский священник, не желая принимать новшеств, оставил приход и удалился к раскольникам. Взял он с собою и эту, уже тогда чтимую икону. Умирая, он завещал возвратить ее в прежнюю Покровскую церковь. Сейчас местонахождение иконы неизвестно.

“Петровская” икона Богоматери тоже считалась чудотворной. До 1864 года она находилась в доме калужского гражданина В.П.Сапожникова. Первообраз находился в Московском Успенском Соборе (Кремль). Калужский список с этой иконы был помещен в отдельном серобровызолоченном киоте. Первообраз написан св. митрополитом Петром, когда он был игуменом на Волыни. Пред нею молился Великий князь Иван Васильевич III. Ее брал с собою, вместе с “Владимирской” и “Донской” иконами Божией Матери, Патриарх Иов, когда хотел убедить Бориса Годунова принять царство. Вместе с “Петровскою” иконою в 1613 году, в период междуцарствия, рязанский архимандрит Феодорит отправился в Кострому к Михаилу Федоровичу Романову для призвания его на царство.

К храму принадлежала каменная часовня, построенная в1823 году, которая находилась на краю Березуевского оврага. По преданию, здесь был большой курган с погребениями. В этой часовне, на Семике в четверг на 7-ой неделе по Пасхе, служили панихиды по усопшим. Так же к храму принадлежала каменная часовня, стоявшая на площади Мясницких рядов.

8 сентября 1903 года при храме было организовано церковно-приходское Братство. В 1905 году состав его был следующий: два постоянных члена Попечительного совета – местный священник Михаил Авдеевич Угорский и церковный староста Григорий Афанасьевич Масленников. На последнего было возложено, по постановлению Братства от 8 сентября 1903 года, хранение и расходование сумм и вещей.

Кроме того, в состав братства входило 7 избранных попечителей. В 1905 году Братство направляло свои заботы и деятельность к тому, чтобы оказывать помощь истинно нуждающимся бедным людям как Покровского прихода, так и вне его, и тем самым хотя бы немного облегчить их бедственное положение. Помощь бедным оказывалась в виде единовременных пособий пред праздниками: Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Пасхи и Иоанна воина. А так же ежемесячно им выдавались пособия, соответствующие семейному положению нуждающихся и средствам братства. Просветительская деятельность братства была ознаменована устройством библиотеки.

По плану землемера Голицкого и по определению Калужского окружного суда, состоявшемся 23 ноября 1910 года, земли при храме было 895 кв. саженей. К храму было приписано 76 дворов, в которых проживало 66 душ мужского пола и 142 – женского.

По данным Калужской епархии церковь была закрыта в 1930 году. 59 лет (до 1 января 1990 г.) она служила инкубатором Производственному Объединению “Калужское”. Затем здание храма использовалось областным музыкальным обществом под концертный зал.

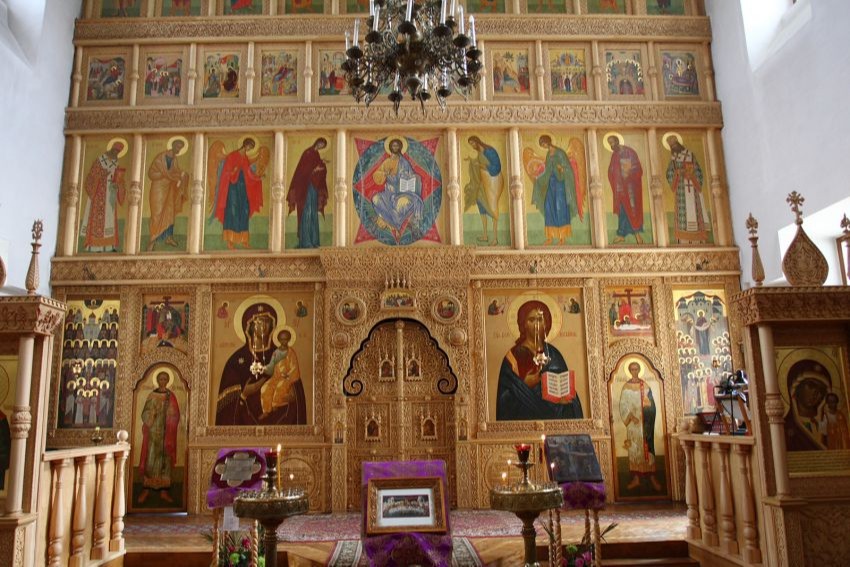

В настоящее время храм открыт и службы совершаются в освященном главном алтаре.