В конце XIV века в Москву переселился сурожский купец Стефан, по прозвищу Комра. Сын его также прозывался Комра, или Ховра, а внук имел уже фамилию Ховрин. Кто-то из потомков этого рода получил во владение вотчину на речке Лихоборке, которая получила название Ховрино по фамилии владельца. В конце 16-го века здесь была построена церковь во имя Великомученика Георгия. Строил её потомок Стефана Василий Третьяков-Ховрин. Эта церковь была сожжена отступниками в Смутное время. Возродил храм могущественный боярин Василий Борисович Шереметев. К 1646 году был построен деревянный храм Святителя Николая с Георгиевским приделом, а в 1682 году — вторая летняя холодная церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение». Страдавший многими недугами, Василий Шереметев вскоре умер, и вотчина перешла в государственную казну.

В 1700 году Ховрино по указу Петра I было подарено его сподвижнику, генерал-фельдмаршалу графу Федору Алексеевичу Головину, потомку Ховриных. По кончине графа село по наследству перешло его вдове Софье Никитичне, которая на старом ховринском погосте выстроила каменную Знаменскую церковь. В 1749 году в небольшой трапезной был устроен тёплый придел Святителя Николая, а в 1753-1754 годах — придел мученика Севастиана и дружины его. Головины заложили основы регулярной осевой планировки усадьбы Ховрино, посадили липовый парк и «плодовитый сад».

В 1811 году усадьбу приобрел князь Оболенский. К этому времени церковь уже требовала ремонта. Новый владелец собирался также расширить Никольский придел. Но его планам помешала Отечественная война 1812 года. Наполеоновские солдаты ограбили и сожгли усадьбу, осквернили храм.

В 1813 году Н.П. Оболенский всё же перестроил Никольский придел, Знаменский и Никольский престолы были вновь освящены, а Севастиановский придел более не возобновлялся. Не имея возможности восстановить сгоревшую усадьбу, Оболенский продал её в 1818 году Н.А. и Г.Д. Столыпиным. Столыпины построили новый дом в усадьбе, однако не желали ремонтировать церковь, и она пришла в ветхость. В донесении епархиальному начальству в 1825 году благочинный священник писал: «… оная церковь до того обветшала, что на настоящей Знаменской во многих местах снаружи стали показываться трещины, а на придельную Николаевскую сквозь обветшавшую деревянную крышу проходит теча, отчего на потолке сделались расселины. От исправления таковых ветхостей он, г-н Столыпин, отказался, сказав таким образом: пусть духовное начальство запечатывает церковь, а к поправлению её его никто принудить не может». Столыпины повысили годовое жалованье причту с 350 рублей до 500 и сочли себя свободными от забот об усадебном храме. Церковь чуть было не закрыли. Столыпиным всё же пришлось её немного подремонтировать, и богослужения в храме продолжались.

После Столыпиных Ховрино перешло в собственность Жемчужниковых. В 1836 году Л.И. Жемчужников, профессиональный карточный игрок, вернул причту Знаменской церкви часть церковной земли, так как платить жалованье оказалось теперь невыгодно. Постепенно храм получил в собственность всю свою исконную землю — 33 десятины.

Самая благоприятная эпоха в жизни ховринского храма наступила в 1859 году, после покупки имения московским миллионером, фабрикантом Евграфом Владимировичем Молчановым. Молчанов перепланировал парк, заново отделал главное здание усадьбы, выстроил несколько новых флигелей. Старый храм в усадьбе было решено снести. Для строительства новой церкви Молчанов пригласил в Ховрино знаменитого московского архитектора Михаила Доримедонтовича Быковского. Быковский выбрал сухое возвышенное место, которое огибалось сельской дорогой (cейчас это поворот с Клинской улицы на Фестивальную). Евграф Владимирович Молчанов скончался в 1869 году и не дожил до открытия церкви. Отделкой храма занималась его вдова, Елизавета Иосифовна. В 1879 году она продала усадьбу, но даже и после этого продолжала заботиться о Знаменской церкви.

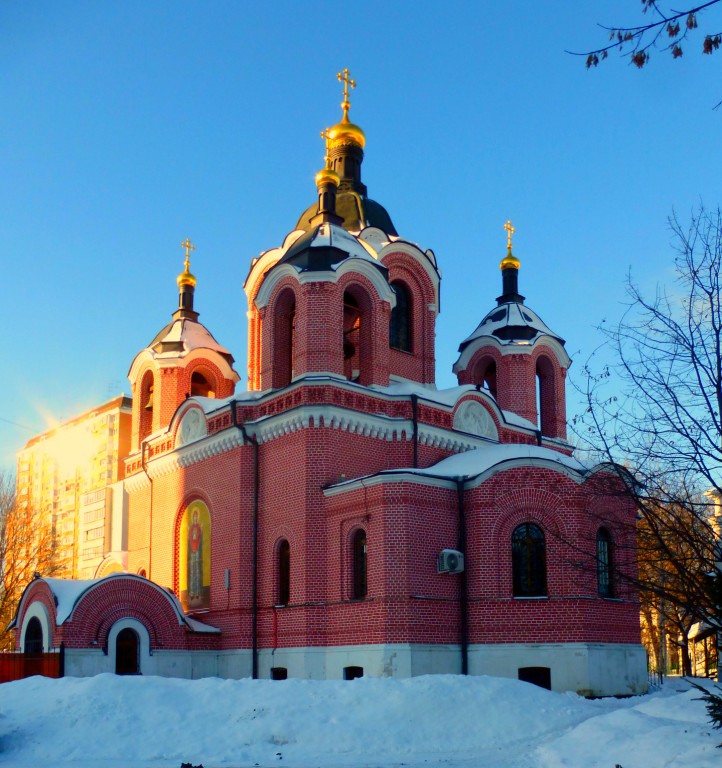

Задуманный Быковским храм, несмотря на малые размеры, не был похож на обычную сельскую церковь. В облике храма слились черты московского барокко, итальянского ренессанса, византийского орнамента. В грандиозном ансамбле Ивановского монастыря, который Быковский строил в те же годы, и стилистически близком к нему Знаменском храме мечта о синтезе черт архитектуры разных эпох воплотилась с наибольшей последовательностью.

Высокий четверик на подклете завершён восьмериком, который окружают четыре звонницы. Пять куполов храма увенчаны золочёными маковицами. Фасады украсил белокаменный арочный фриз. Оси фасадов акцентированы четырьмя горельефами с изображениями Богоматери («Знамение»), Спасителя, Николая Чудотворца и небесного покровителя Молчанова — мученика Евграфа. Западная паперть с венецианским окном и аркадой напоминала галереи Ивановского монастыря. Характерен для церковных построек Быковского и мозаичный пол. Рисунок пола ховринского храма отличался особым изяществом и богатой световой гаммой. Стены были облицованы искуственным мрамором светлых тонов, что скрадывало недостаток освещения интерьера. Низкий одноярусный иконостас также был отделан искусственным мрамором. Ризница Знаменской церкви считалась в округе богатейшей. Верхний, холодный Знаменский храм был освящен в 1871 году, а тёплый Никольский придел в подклете в 1874-м.

В конце XIX века Ховрино и его окрестности стали популярным дачным местом. Здась любили отдыхать многие писатели, художники, поэты. 28 сентября 1897 года в ховринской церкви Знамения венчались поэт Валерий Брюсов и Иоанна Рунт.

В 1918 году усадьба Ховрино была отнята у ее тогдашних владельцев (Грачевых). В 1923 году руководство Петровской сельскохозяйственной академии, которой передали церковную землю, потребовали закрыть храм и устроить в нём общежитие. Церковь тогда не закрыли, лишь заставили прихожан заключать бесконечные условия с властями на право «отправлять культ» и сохранять за собой церковное здание и имущество. В 1928 году разобрать храм требовали уже железнодорожники со станции Ховрино. На её месте они намеревались построить клуб. Однако это не получилось.

В 1937 году священника Знаменской церкви о. Николая еще нескольких священнослужителей арестовали и вскоре расстреляли. С тех пор богослужения в Знаменском храме проводились эпизодически, а в 1939 году церковь закрыли официально. Некоторое время опечатанный храм не трогали, унесли лишь особо ценную утварь. Старожилы помнят, что до войны купола ещё стояли, а затем начался разгром: снесли купола и звонницы, сломали три горельефа, сожгли иконы. Уцелели только две из главного иконостаса — образа Спасителя и Богоматери «Знамение», а также образ святителя Николая из нижнего храма; их перенесли в Аксиньино. Акацию вокруг церкви вырубили, территорию обнесли забором. В храме устроили фабрику для слепых, поставили станки, мозаичный пол залили асфальтом, а искусственный мрамор пропал под синей масляной краской.

В 1960 году Ховрино вошло в состав Москвы. Сельские дома снесли, кладбище ликвидировали, некогда богатый рельеф исчез под кварталами пятиэтажек и высотных домов. Церковное здание было совершенно заброшено. Почерневшее от пожара, обезглавленное, оно предназначалось к сносу: земля по проекту отходила под эстакаду будущей скоростной трассы. Фабрику закрыли, в храме разместился склад. Территорию завалили металлоломом. Но строительство трассы отложили, и церковное здание уцелело.

В 1991 году храм иконы Божией Матери «Знамение» был возвращён верующим. Назначенный в Ховрино священником Георгий Полозов со своими помощниками поднял храм из руин. В 1994 году полностью обновлён нижний храм во имя Николая Чудотворца. В верхнем Знаменском храме весной 1997 года был сделан мраморный пол и возобновлён искусственный мрамор на стенах. В церковь вернулись три иконы из аксиньинского храма.

По материалам сайта Храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине.

Существовавшая ранее церковь Знамения Пресвятой Богородицы в селе Ховрине.

Ховрино было некогда селом, на речке Лихоборке; в 1585 г. значится деревнею, принадлежавшею Семену Фомичу Третьякову, а от него перешло к его сыну Василию. По писцовым книгам 1623 г. «за стольником Василием Третьяковым старинная отца его вотчина пустошь, что была деревня Ховрина, на речке Лихоборке».

В селе Ховрине исстари существовала церковь св. вмч. Георгия, когда и по какому случаю уничтожена – неизвестно. По смерти Василия Семеновича Третьякова Ховриным владела его жена вдова Ульяна и за ней числилась на оброке с 1634-73 гг. церковная земля, принадлежавшая церкви св. Георгия. Потом Ховрино стало деревнею и в ней построена новая церковь деревянная во имя св. Николая чудотворца, отчего деревня стала по-прежнему селом.

По переписной книге 1646 г.: «за стольником Василием Борисовичем Шереметевым, что было за Василием Третьяковым, село Ховрино, а в нем церковь Николая чудотворца древянна, у церкви поп Василий, во дворе дьячок Иосифко Титов, да крестьян 9 дворов, в них 33 чел.». При этом же владельце в селе Ховрине была построена другая деревянная церковь во имя св. муч. Георгия.

За 1683-1740 гг. в окладных книгах того же казенного приказа под Селецкою десятиною в селе Ховрине значилась церковь св. муч. Георгия. В 1678 гг. в селе Ховрине находились дворы: вотчинников, конюшенный и скотный, 11 дворов крестьянских, в них 43 чел., и 4 двора бобыльских, в них 13 чел.

В 1680 г., при досмотре церквей и церковных земель в Московском уезде Романом Владыкиным, по указу патриарха Иоакима, священник села Ховрина Павел показал: «ныне в селе Ховрине церковь Знамения Пресвятой Богородицы с приделы, построена на старом церковном месте; а дано ему, попу, земли с полдесятины в поле, сена копен с 20, и ему дают хлебную и денежную ругу».

После В. Б. Шереметева в 1682 г. село Ховрино дано его дочери Афимее, жене князя Якова Голицына, а от нее перешло в 1683 г. к ее теткам Аксинье Васильевне Третьяковой, жене князя Ивана Пронского, и Авдотье Васильевне Третьяковой, вдове князя Семена Пожарского, и за ними оно отказано того же года, а в отказной книге записано: «в селе церковь Знамения Пресвятой Богородицы, да другая церковь Николая чудотворца обе деревянные, да в селе двор вотчинников, в нем живут дворовые люди, да крестьян 18 дворов».

В 1694 г. половина этого села по смерти Аксиньи Пронской отдана ее родной сестре княгине Авдотье Пожарской, а после нее это имение было отписано на государя. В 1700 г. село Ховрино по государеву указу пожаловано Федору Алексеевичу Головину. В 1704 г. в селе числилось: 21 двор крестьянский, в них крестьян 67 чел. В 1709-20 гг. оно принадлежало его сыну Николаю Федоровичу Головину; в 1758 г. – жене принца Петра Федоровича фон Голштейн-Бек Екатерине Михайловне, а в 1818 г. Наталье Алексеевне Столыпиной.

Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. «Исторические материалы о церквах и селах XVI – XVIII ст.» Выпуск 4, Селецкая десятина Московского уезда. Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Москва, в Университетской типографии (М. Катков), на Страстном бульваре, 1885 г.

Ховрино. 1753 г. 25 октября дозволено строить в вотчине вдовы адмирала графини Софьи Никитичны Головиной Московского уезда, Селецкой десятины, в селе Ховрине при церкви Знамения Пресв. Богородицы каменный придел во имя мученика Севастиана и дружины его. 1754 г. 12 сентября Синод. Контора благословила освятить этот придел (1754 г. № 147).

Источник: Прот. Н.А. Скворцов. Архив Московской Св. Синода Конторы. Материалы по Москве и Московской Епархии за XVIII век. Выпуск 1-й. Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Москва. Синодальная Типография. 1913.

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине — это совместный проект возведения храма отцом и сыном Быковскими. У Михаила Доримедонтовича это был последний проект, а у его сына, Константина Михайловича — первый.

Источник информации: Телеканал «Культура». Передача Пешком… Москва Быковских. От 14 декабря 2020 года