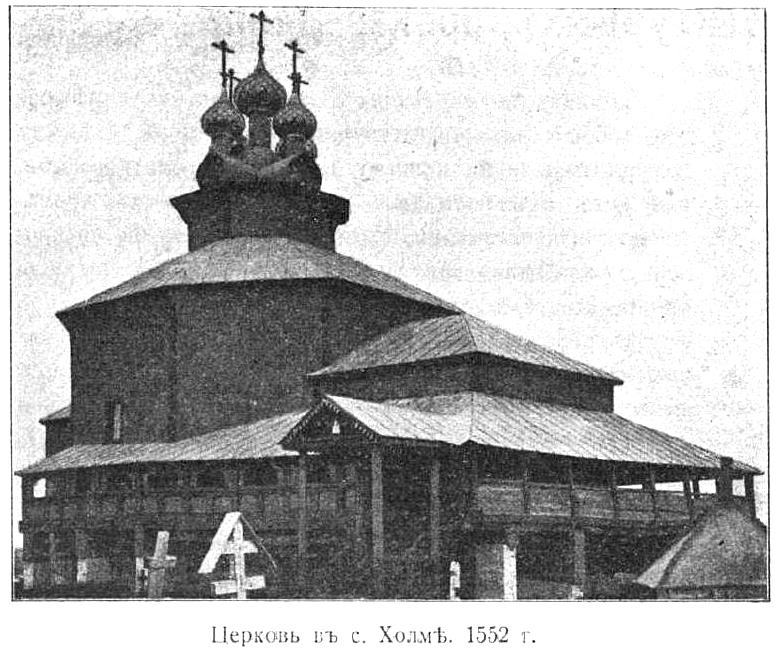

Николаевская с. Холма зданием каменная, с такой же колокольней; построена в 1814 г. на средства прихожан. Ограда каменная. Кладбище в 1 вер. от церкви, обнесено кам. оградой; на нем деревянная церковь, без колокольни, построенная в 1552 г., однопрестольная — в честь собора Пресв. Богородицы. В кладбищ. церкви есть местно чтимая икона собора Пресв. Богородицы; местное предание говорит, что сия древняя икона существует с основания церкви.Источник: Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Кострома : Губернская типография, 1911.

Старинное село Холм расположено на высокой горе правого берега Тёбзы (левый приток р. Костромы) на Галичско-Чухломской возвышенности, в 25 км к югу Галича. Первые сведения о селе относятся к 1628 году, когда село Холм, находясь в Галичской десятине, с соседними деревнями принадлежало князю Ивану Семёновичу Куракину, участнику разгрома польских интервентов. Тогда же впервые была упомянута и церковь «Собор Пречистые Богродицы в Чютце на Холму». После смерти И.С. Куракина село Холм перешло к князю стольнику Дмитрию Фёдоровичу Щербатому, а от него к князю Фёдору Фёдоровичу Волконскому, женившемуся на дочери Щербатова Анне. С 1654 по 1680 годы Холм находился в Плесской десятине, затем обратно вернулся в Галичскую. С тех пор село больше не покидало Галичской земли — до 1928 года находилась в уезде, затем — в одноимённом районе.

В 1 км к югу от села Холм находится древний погост, видимо, стоящий на месте языческого капища. Местность, на которой он располагается — юго-восточная оконечность высокой (до 70 м) и довольно узкой (не более 130 м) гривы, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Когда была здесь построена первая православная церковь неизвестно. Дошедшая до нашего времени деревянная церковь Собора Пресвятой Богородицы была построена и освящена 13 октября 1552 года, в день когда Церковь отмечала память святых мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и Агафоники. Об этом сообщала надпись на находившемся в храме напрестольным кресте. Эти сведения подтверждает и церковная Опись 1837 года.

Несмотря на это, в регистрационной записи Книги выдачи ставленнических грамот и антиминсов Патриаршего Казенного приказа имеется следующая запись 208: «7208 г. (1700 г.) июня 8 по благословенной грамоте выдан антиминс в Галицкий уезд в село Холм новопостроенную церковь во имя собора Пресвятыя Богородицы, а взял тот антиминс поп Иван Григорьев и росписался». Документ этот однозначно свидетельствует, что церковь Собора Богородицы была заново построена в 1700 году. Возможно правы были Ф.Ф. Горностаев, И.Э. Грабарь и М.В. Красовский при отнесении возраста этого храма к более позднему периоду.

По результатам исследований храма, проведённые в конце 1950-х — начале 1960-х годов, многие специалисты склонны утверждать, что первоначально это был шатровый храм с восьмериком «от пошвы». В 1654 году на средства князя Фёдора Фёдоровича Волконского было произведено обновление храма. Тогда, а, скорее всего, в 1700 году, выполняя предписания патриарха Никона о запрете шатровых церквей и строительстве храмов «о пяти верхах», храм был перестроен: основной восьмерик был понижен, а на храме появился дополнительный восьмерик несущий пятиглавие на крещатой бочке. Некоторые специалисты, однако, до сих пор считают, что церковь изначально имела нынешнюю композицию и была построена в 1700 году.

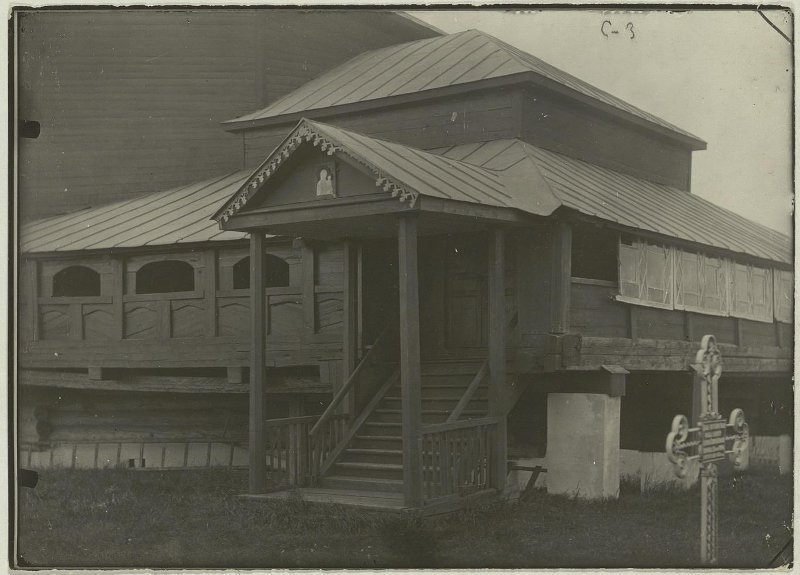

По всей видимости, в XVII веке в самом селе Холм строится Никольская церковь. Поначалу она была «придельной», то есть приписной к погостском храму Собора Богородицы, но после постройки в 1720 году новой сельской деревянной трёхпрестольной Никольской церкви, храм, стоящий на погосте, становится кладбищенским и его приписывают к сельской церкви. Погост, как административно-территориальная единица, прекращает свое существование. Последний раз его наносит на Специальную карту Западной части России 1826-1840 годов картограф и геодезист Фёдор Фёдорович Шуберт под именем «Собор». На карте Ивана Афанасьевича Стрельбицкого, изданной в 1871 году, погост, где в то время стояла церковь Собора Богородицы, не обозначен. В кладбищенском храме до его закрытия находилась местночтимая древняя икона Собора Пресвятой Богородицы; по местному преданию, этот образ существовал в храме с основания церкви. В начале ХХ века под сруб был подведен фундамент и сделан цоколь высотой около двух метров, вероятно, вместо прогнивших нижних венцов. Церковь была обшита с фасадов унылым выкрашенным тёсом, а кровля покрыта железом.

Храм Собора Пресвятой Богородицы принадлежит к редкому типу ярусных пятиглавых церквей. Его вертикальная композиция состоит из двух восьмериков: нижнего, рубленого «в обло» с высоким подклетом, стоящего на каменном основании, и невысокого, рубленого «в лапу», верхнего, на котором стоит небольшая крещатая бочка и пятью главками. С востока к основному объёму примыкает рубленый «в лапу» пятистенный алтарь, а с запада — небольшая квадратная в плане трапезная, рубленая «в обло». С трёх сторон церковь охватывает висячая галерея, опирающаяся на бревенчатые консоли, и, как было сказано выше, на кирпичный цоколь. В северо-западном углу галереи расположено одновсходное крыльцо, лестница которого направлена на северную сторону. Направление всхода может говорить, что храм, как было сказано ранее, стоял на краю крутых склонов узкой гривы и только с севера был подход к храму. Об этом говорят и арки проёмов, сделанные над глухим тёсовым парапетом только в северной галереи. Эти особенности храма, к сожалению, не были учтены при реставрации памятника в начале 1960-х годов в Костромском музее.

Объемно-планировочная композиция памятника отличается рядом индивидуальных особенностей: диагональные грани нижнего восьмерика короче основных (по сторонам света), а все они не параллельны друг другу, алтарь имеет неправильную форму. Однако, зрительно эти измененные геометрические формы воспринимаются как правильные. В нижнем восьмерике и в алтаре устроено несколько косящатых окон. С галереи в церковь ведут три щитовые двери в колодах: по боковым фасадам — в восьмерик, а с западного — в трапезную.

Внутри храм и трапезная не разделены, как обычно, бревенчатой стеной, а составляют единое пространство, хотя контрастное соотношение их высот здесь сохраняется. Алтарь отделен от основного помещения тябловым четырехъярусным иконостасом, в котором были поставлены иконы ХVII-ХVIII веков (в ХХ веке иконы в большинстве утрачены). Пол в храме дощатый.

Закрыт кладбищенский храм после революционных событий 1917 года, видимо, одновременно с сельским. В 1944-1945 годах обрушился верхний ярус храма.

В 1960 году церковь перевезена в Кострому, где включена в состав музея деревянного зодчества «Костромская слобода».