Саввы Освященного, преподобного, на Девичьем поле церковь (уничтожена).

В названии Саввинской набережной, Большого и Малого Саввинских переулков сохраняется память о располагавшемся здесь монастыре и храме святого Саввы. Первое письменное упоминание об обители относится к 1454 г. По своей духовной боярин Петр Константинович Добрынский завещал «своему господину Ионе митрополиту Киевскому и всея Руси монастырь святого Савы, на Москве, на посаде, и со всем тем, что к тому монастырю из старины потягло, и земель, и лугов, и Собакинская пустошь… А то есмя дал… на поминок своих прародителей и родителей, и по своей души, и по всему своему роду». Из этого текста понятно, что обитель к этому времени уже существовала и представляла собой так называемый вотчинный монастырь, но когда она была основана и что собой представляла, неизвестно. Следующее известие относится к 1456 г., когда чудотворную Смоленскую икону Божией Матери, именуемую «Одигитрия», до этого 58 лет находившуюся в Благовещенском соборе Кремля, вернули в Смоленск. Провожали ее торжественным крестным ходом великий князь Василий II с детьми, митрополит Иона с духовенством и народ до Саввина монастыря, который находился в предместьях Москвы, вблизи Смоленской дороги и переправы через Москву-реку. В память об этом событии был установлен крестный ход, совершавшийся ежегодно 28 июля.

Монастырь считался домовым митрополичьим, а затем с 1589 г. и патриаршим. Известно, что в нем стояли патриаршие палаты. Сохранились сведения, что в 1637 г. «киот с деисусы поставлен в Саввинском же монастыре перед патриарши хоромы в сенях». С 1635 г. он известен уже не как мужской, а женский под названием «Ново-Саввинский Киевский, что под Девичьим полем». Первыми его монахинями были киевлянки. В 1667 г. обитель обновили за казенные деньги, а в 1678 г. приписали к Новодевичьему монастырю. Возле монастыря располагалась небольшая слобода, о которой писали: «Патриаршая вотчина Саввинская слобода, на берегу Москвы-реки, Горетово стану, а в ней 32 двора бобыльских, людей в них 68 человек, кормятся на Москве всякою работою». В конце XVII века монастырь был упразднен, после смерти в 1690 г. патриарха Иоакима деньги на помин его души были выданы уже в приходскую Саввинскую церковь.

Каменный храм преподобного Саввы на месте деревянного был выстроен в 1592 г. Это была небольшая одноглавая постройка, которая за три века своего существования неоднократно перестраивалась и обрастала пристройками. Известно, что в 1680-х гг. новые патриаршие палаты примыкали к южной стене Саввинской церкви, и в них в 1696 г. прихожане устроили храм святителя Николая (взамен сгоревшей второй монастырской Никольской церкви). В 1732 г. в подклете Никольского храма был освящен Знаменский придел. Последующие изменения в архитектуре Саввинского храма произошли уже в начале XIX века, когда наружный древнерусский наряд сменился строгим классическим. В 1817 г. разобрали старую колокольню, выстроенную в 1637 (или 1632) г. и выстроили новую. В 1824 г. к Никольскому приделу была пристроена апсида, вероятно тогда же он получил новую главку. В 1869 г. проделали арки, соединившие пространство двух храмов.

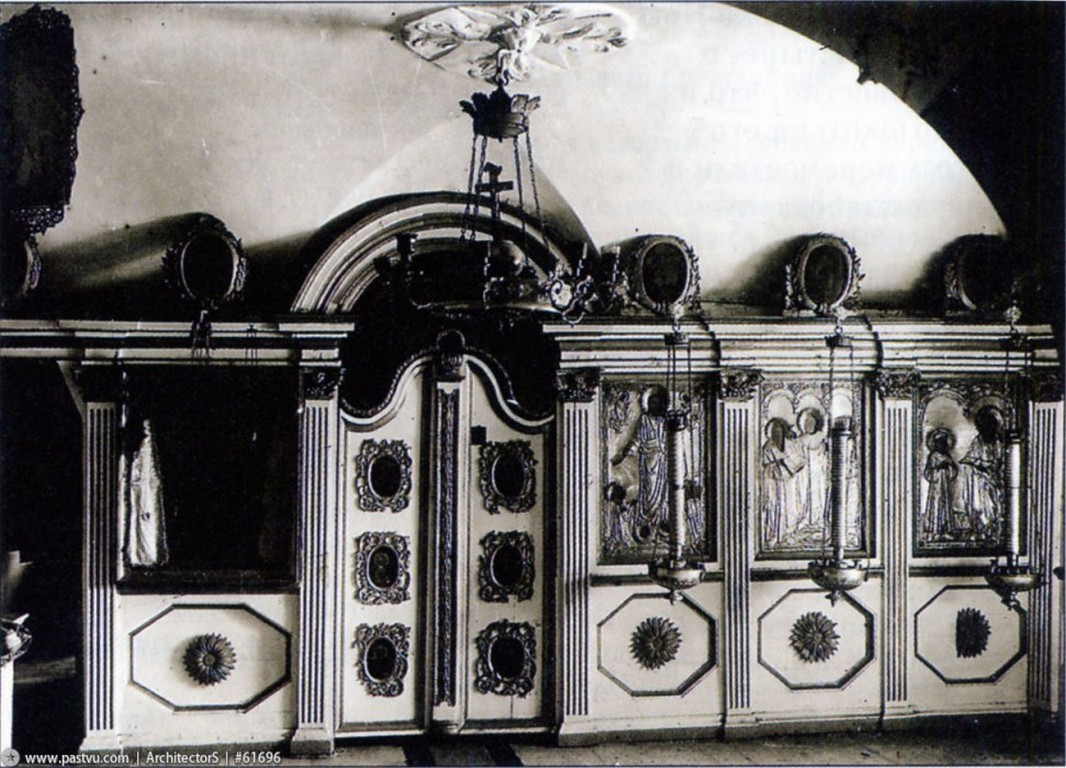

Судя по описаниям, внутри Саввинского храма сохранялся иконостас 1869 г. с древними иконами. Среди особо ценных и почитаемых предметов в нем находилась северная дверь с изображением Благоразумного разбойника и надписью о том, что ее принес в дар в 1544 г. Семен Андреев в память о своих родителях. Царские врата и живопись на них считались копией 1869 г. с прежних врат, особо почитавшихся.

С церковью Саввы связано одно важное для истории русской литературы событие. Рядом с ней находилась большая московская усадьба, в которой с 1835 г. жил известный историк и собиратель русской старины М.П. Погодин. У него в гостях перебывали почти все современные ему историки и литераторы, он поддерживал дружеские отношения с А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем. Последний несколько раз подолгу живал на Девичьем поле, о чем сохранились подробные воспоминания. Наверняка Гоголь, известный своей религиозностью, не раз бывал в ближайшей церкви преподобного Саввы. Здесь же ему выпало судьбой посетить последнюю в своей жизни обедню незадолго до смерти, последовавшей 21 февраля 1852 г. Погодин вспоминал: «В четверг на масленой неделе, 7 февраля, явился Гоголь в ц. Саввы Освященного на Девичьем поле, еще до заутрени, и исповедался. Перед принятием св. Даров, за обеднею, пал ниц и много плакал. Был слаб и почти шатался». Настоятель этого храма, Иоанн Никольский был духовником Гоголя и неодократно посещал его во время предсмертной болезни.

В Москве это был единственный храм во имя преподобного Саввы Освященного. Существовал еще только придел того же посвящения в Новоспасском монастыре, о котором известно, что из старой колокольни его в 1759 г. переместили в Троицкую хлебодарную палату, а с 1804 г. до упразднения в 1910 г. он находился в Никольской больничной церкви. Храм разобрали в 1930–1931 гг. На его месте – трехэтажное строение, в котором расположен Московский экономико-статистический институт.

Михаил Вострышев «Москва православная. Все храмы и часовни».