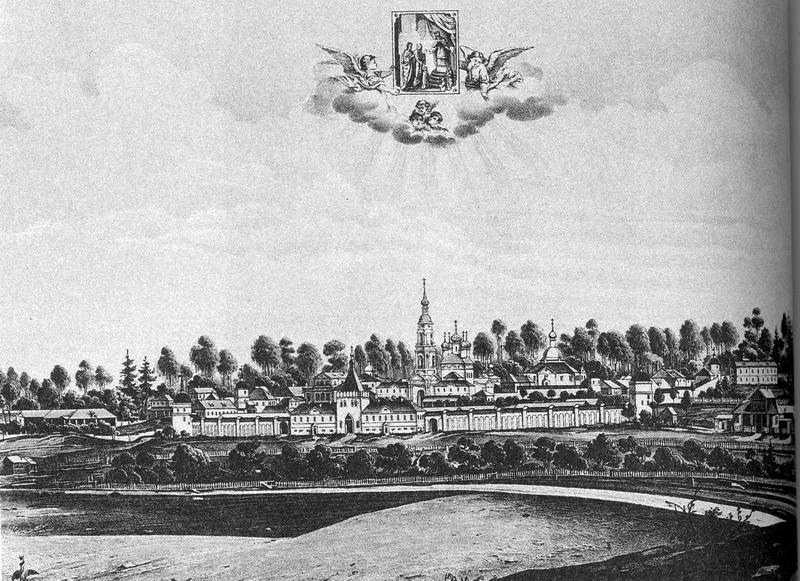

ГОГОЛЬ В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

В Оптиной Пустыни Николай Васильевич бывал трижды: в июне 1850 года и в июне и сентябре 1851 года. Когда у него созрел замысел первой поездки – в точности неизвестно. Первое документальное свидетельство об интересе Гоголя к Оптиной относится к 1846 году. Камер-юнкер Владимир Муханов, лечившийся в ту пору за границей, писал в августе этого года сестрам из Остенде: «Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечателен, в особенности по набожному чувству христианской любви… Недавно читал он нам два прекрасных письма молодого Жерве к своему отцу, писанные из Оптиной Пустыни. Мы слушали с умилением. Сколько веры и любви в молодом подвижнике, оставившем мир и все прелести в тех летах, когда они так обольщают человека, и посвятившем себя Богу! Какое тихое и торжественное спокойствие в этой душе, достигшей пристани!».

По всей вероятности, в Оптину Гоголя направил Иван Киреевский. Духовный сын преподобного Макария, он как никто другой понимал значение старчества. «Существеннее всяких книг и всякого мышления, – писал он своему другу Александру Ивановичу Кошелеву, – найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых отцов. Такие старцы, благодаря Бога, еще есть в России…». Без сомнения, такие же мысли Киреевский высказывал и Гоголю. Во всяком случае, в июне 1850 года Гоголь вместе с Михаилом Максимовичем проездом на юг, в Малороссию, заезжает в Оптину.

13 июня друзья выехали из Москвы на долгих. Первую ночь они провели в Подольске, где встретили поэта-славянофила Алексея Хомякова с супругой и провели вечер в дружеской беседе с ними. 15 июня Гоголь и его спутник ночевали в Малом Ярославце, утром отстояли молебен в тамошнем Николаевском монастыре, настоятель которого отец Антоний напоил их чаем и благословил каждого финифтяным образком Николая Чудотворца.

16 июня Гоголь и Максимович провели в Калуге, а днем обедали у Александры Осиповны Смирновой, супруги калужского губернатора, давней приятельницы Гоголя. Здесь, в присутствии известного поэта графа Алексея Константиновича Толстого, Николай Васильевич говорил о своем намерении «проездиться по России».

Из Калуги Гоголь и его спутник отправились в Оптину Пустынь. Последние две версты до монастыря они прошли пешком, как и полагается паломникам. По дороге встретили девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее ягоды. Но та, видя, что они люди дорожные, не захотела взять денег и отдала землянику даром со словами: «Как можно брать со странных людей». «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – сказал Гоголь, умиленный этим явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».

В Оптиной Гоголь, по воспоминаниям иноков, присутствовал на всенощном бдении, во время которого «молился весьма усердно и с сердечным умилением», затем посетил старцев. Было это, по всей видимости, 17 июня (этот день в 1850 году приходился на субботу, когда совершается под воскресенье всенощное бдение). 19 июня путешественники уехали в имение Ивана Киреевского Долбино, находившееся в сорока верстах от монастыря возле города Белёва.

Здесь Гоголь на следующий день написал письмо оптинскому иеромонаху Филарету (бывшему наместнику Московского Новоспасского монастыря, проживавшему с 1843 года на покое в Оптиной): «Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо…» Гоголь понял, что оптинский дух стал для него жизненно необходимым: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской Пустыни».

В первый приезд Гоголя в Оптину произошло его знакомство с человеком удивительной судьбы, Петром Александровичем Григоровым, в то время рясофорным иноком. В мире он был гвардейским офицером и служил в конной артиллерии; из прошлой его жизни широко известен забавный эпизод. Однажды на батарее Григорова появился штатский молодой человек (это было близ Задонска); когда в нем был узнан Пушкин, пылкий артиллерист, поклонник великого поэта, немедленно произвел пушечный салют в его честь, за что и был посажен на гауптвахту.

Иноческую жизнь Петр Григоров начал келейником у знаменитого Задонского затворника Георгия, духовную близость к которому он сохранил и перейдя в Оптину Пустынь. Им были изданы «Письма в Бозе почивающего затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия» с кратким жизнеописанием, составленным по запискам его келейников (в том числе самого Григорова).

По приезде Гоголя игумен Моисей поручил послушнику Петру показать гостю храмы и другие строения обители. Несмотря на краткость знакомства и беседы, Гоголь очень полюбил Григорова и впоследствии говорил о нем: «Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он, напротив того, любит всех людей как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может дойти истинный христианин». Григоров уже в то время был тяжко болен, но недуг свой умел скрывать, пока это было возможно.

Гоголь рассказывал своему новому другу много любопытного, в частности о чуде у мощей святителя Спиридона Тримифунтского. В Оптиной сохранилось следующее предание, пересказанное преподобным Амвросием: «С IV века и доныне Греческая Церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского, которые не только нетленны, но в продолжение пятнадцати веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывши в Оптиной Пустыни, передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию Григорову), что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай».

Во второй раз Гоголь был в Оптиной Пустыни проездом с юга в Москву в июне 1851 года. Об этом посещении, выпавшем из поля зрения биографов писателя, известно из записи в дневнике оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова) от 2 июня 1851 года: «Пополудни прибыл проездом из Одессы в Петербург (на самом деле в Москву. – В. В.) известный писатель Николай Васильевич Гоголь. С особенным чувством благоговения отслушал вечерню, панихиду на могиле своего духовного друга, монаха Порфирия Григорова, потом всенощное бдение в соборе. Утром в воскресенье 3-го числа он отстоял в скиту Литургию и во время поздней обедни отправился в Калугу, поспешая по какому-то делу. Гоголь оставил в памяти нашей обители примерный образец благочестия».

Именно во второй свой приезд в Оптину Гоголь познакомился с преподобным старцем Макарием. Есть предание, что отец Макарий, обладавший даром прозорливости, предчувствовал приход Гоголя. Старец Варсонофий рассказывал своим духовным детям: «Говорят, он был в то время в своей келлии (кто знает, не в этой ли самой, так как пришел Гоголь прямо сюда) и, быстро ходя взад и вперед, говорил бывшему с ним иноку: «Волнуется у меня что-то сердце. Точно что необыкновенное должно совершиться, точно ждет оно кого-то». В это время докладывают, что пришел Николай Васильевич Гоголь».

Гоголь был едва ли не единственным русским светским писателем, творческую мысль которого могли питать святоотеческие творения. В один из приездов в Оптину он прочитал рукописную книгу – на церковнославянском языке – преподобного Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было подготовлено печатное издание), ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мертвых душ», принадлежавший графу Толстому, а после его смерти переданный отцу Клименту (Зедергольму), с пометками Гоголя, сделанными по прочтении этой книги. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идет о «прирожденных страстях», он набросал карандашом: «Это я писал в «прелести» (обольщении. – В. В.), это вздор – прирожденные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, – не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души».

В этот приезд в Оптину Гоголь узнал об обстоятельствах смерти отца Порфирия и беседовал со старцами. По возвращении в Москву он пишет письма игумену Моисею и старцу Макарию (последнее не сохранилось), в которых благодарит за гостеприимство, просит молитв и посылает деньги на обитель (двадцать пять рублей серебром). Старцы, в свою очередь, благодарят Гоголя, а преподобный Макарий, кроме того, благословляет его на написание книги по географии России для юношества.

Третий и последний раз Гоголь посетил святую обитель в сентябре 1851 года. 22 сентября он выехал из Москвы в Васильевку на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны, намереваясь оттуда проехать в Крым и остаться там на зиму. Однако, доехав до Калуги, он отправился в Оптину, а потом неожиданно для всех вернулся в Москву. Поездка породила разнообразные толки среди знакомых Гоголя. Достоверно известно следующее.

24 сентября Гоголь был у старца Макария в скиту и на другой день обменялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь пребывал в нерешительности – ехать или не ехать ему на родину. Он обратился к старцу за советом. Тот, видя тайное желание Гоголя возвратиться в Москву, и посоветовал ему это. Но Гоголь продолжал сомневаться. Тогда отец Макарий предложил все-таки поехать в Васильевку. Очевидно, мысль о дальнем путешествии испугала Гоголя, и старец, в полном недоумении, оставил решение за ним самим, благословив его образком преподобного Сергия Радонежского, память которого совершалась в тот день.

Вероятно, во время последней встречи Гоголя со старцем Макарием между ними состоялся какой-то разговор, содержание которого нам неизвестно. Возможно, Гоголь имел намерение остаться в монастыре. Преподобный Варсонофий рассказывал в беседе со своими духовными чадами: «Есть предание, что незадолго до смерти он (Гоголь. – В. В.) говорил своему близкому другу: «Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял…» – «Чего? Отчего потеряли вы?» – «Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?»». Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя Анны Васильевны, которая писала Владимиру Шенроку, биографу писателя, что брат ее «мечтал поселиться в Оптиной Пустыни».

По словам преподобного Варсонофия, старец Макарий отнесся к желанию Гоголя с определенной осторожностью: «Неизвестно, заходил ли раньше у Гоголя с батюшкой Макарием разговор о монашестве, неизвестно, предлагал ли ему старец поступить в монастырь. Очень возможно, что батюшка Макарий и не звал его, видя, что он не понесет трудностей нашей жизни».

Посмертная связь Гоголя с Оптиной Пустынью продолжалась. Летом 1852 года Степан Петрович Шевырев, друг и душеприказчик Гоголя, возвращаясь из Васильевки, куда он ездил навестить родных покойного и собрать материал для его биографии, заезжал в монастырь, где прочел его насельникам «Размышления о Божественной Литургии». Оптинские иноки, хорошо помнившие Гоголя, нашли это сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет».

В следующем году, весной, Мария Ивановна Гоголь послала в Оптину письмо и деньги. Игумен Моисей отвечал ей 30 мая из монастыря: «Почтеннейшее ваше письмо от 19-го сего мая и при оном пятьдесят рублей серебром от усердия вашего имел честь получить, согласно христианскому желанию вашему на приношение в обители нашей при Божественной Литургии выниманием частей о упокоении незабвенного и достойного памяти сына вашего Николая Васильевича. Благочестивые его посещения обители нашей носим в памяти неизгладимо. По получении нами из Москвы печального известия о кончине Николая Васильевича, с февраля прошлого 1852 года исполняется по душе его поминовение в обители нашей на службах Божиих и навсегда продолжаемо будет с общебратственным усердием нашим и молением премилосердого Господа: да упокоит душу раба Своего Николая во Царствии Небесном со святыми, а вам да ниспослет свыше благословение, здравие и небесное утешение в огорчительном лишении единственного сына».

Последнее суждение о Гоголе-христианине, едва ли не самое точное и глубокое, было вынесено после смерти его Оптиной Пустынью. Летописец обители, иеромонах Евфимий, сурово оценив сатирическую сторону таланта великого писателя, следующим образом подытожил его земное странствование: «Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в нее уже погружены многие, им, его дарованием соблазненные люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову… Кто изобразит всю силу происшедшей отсюда душевной борьбы писателя и с самим собою, и с тем внутренним его врагом, который извратил божественный талант и направил его на свои разрушительные цели? Но борьба эта для Гоголя была победоносна, и он, насмерть израненный боец, с честью вышел из нее в царство незаходимого Света, искупив свой грех покаянием, злоречием мира и тесным соединением со спасающею Церковию. Да упокоит душу его милосердый Господь в селениях праведных!».

В заключение приведем слова, сказанные новомучеником протоиереем Иоанном Восторговым на панихиде по Гоголю в 1903 году, в которых ясно видится смысл его духовного значения. «Вот писатель, у которого сознание ответственности пред высшею правдою за его литературное слово дошло до такой степени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то необычным, непонятным, ненормальным. Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдою Христовой. Да, отрадно воздать молитвенное поминовение пред Богом и славу пред людьми такому именно писателю в наш век господства растленного слова, – писателю, который выполнил завет апостола: слово ваше да будет солию растворено. И много в его писаниях этой силы, предохраняющей мысль от разложения и гниения, делающей пищу духовную удобоприемлемой и легко усвояемой… Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии: они поддерживают благочестные и чистые литературные предания».

Владимир Алексеевич Воропаев, д. филол. н., проф. МГУ