Храм Воскресения Христова во Фрянове: трехсотлетняя история утраченного памятника деревянного зодчества

Деревня Фряново по документальным данным стала селом к 1680 году. Пустошь «Фрязиново», купленная в период 1584-1586 годов конюшенным дьяком Шеметом Ивановым и его племянником Грабышем Ивановым сыном Баскакова, постепенно стала деревней. Как следует из Писцовых книг, деревня до 1617 года была продана дяде следующего владельца деревни и в 1617 году перепродана им его племяннику дъяку Разрядного приказа Андрею Варееву. По свидетельству братьев Холмогоровых, в 1648 году деревня меняет своих владельцев: «В 7156 (1648) г., деревнею владели Тимофей Желябужский и Андрей Николаевич Демский». Т. Желябужский вскоре отдал свою половину деревни в приданое дочери Анне. Но вместе с преждевременной кончиной последней в 1649 г., ее часть досталась её родным братьям Василию и Ивану Тимофеевичам Желябужским. В 1659 г. Иван Тимофеевич отдает половину Фрянова в залог Кириллу Федорову Кутузову. Как свидетельствуют Холмогоровы: «В 7188 (1680) г. вотчина Кирилла Кутузова отписана на великого государя и того же года половина села Френева, принадлежавшая Кутузову, отказана стольнику Василию Тимофееву Желябужскому, а другая половина того села находилась во владении у Ивана Юрьевича Бахметева».

Первое свидетельство о существовании деревянной церкви во Фрянове Холмогоровы относят именно к 1680 году: «Церковь Воскресения Христова в селе Фряневе в 1680 г. была деревянная «шатровая вверх» с двумя приделами Пресвятые Богородицы Казанския и Св. Андрея Критскаго не освященными»; «в церкви Божие милосердие: образы местные, да трои царския двери, а книг в ней нет, у церкви два колокола». Описание церкви взято Холмогоровыми из так называемых «Отказных книг», хранящихся сейчас в фонде Поместного приказа Российского государственного архива древних актов (РГАДА, ф. 1209).

В 1699 г. Воскресенская церковь была обложена поземельной «церковной данью», которая собиралась в патриаршую казну. Об этом имеется запись в приходной окладной книге Казеного Приказа: «в 7207 (1699) г. февраля в 5 день, по указу патриарха и по помете на выписке Андрея Денисовича Владыкина обложена вновь церковь Воскресения Христова в Московском уезде, в Радонежской десятине, в Шеренском и Отъезжем стану, в вотчине стольника Ивана Юрьевича Бахметева, да Василья Желябужского, в селе Фряневе, а тоя церкви на попа в причетники дани положено, по сказке к той церкви ставленника дьячка Андрея Иродионова, с дворов: с попова, с дьячкова, да с приходских – с одного вотчинникова, да с церковной земли, по памяти какова вынесена из Поместного Приказа, за приписью дьяка Семена Васильева, прошлого 196 (1688) года июня 2 дня, которую к той церкви поступился стольник Иван Юрьев сын Бахметев из своей вотчинной земли с пашни с 5 четвертей в поле, а в дву потомуж, по указной статье, 4 алтына 2 деньги, заезда гривна; и те данные деньги велено имать с нынешнего 207 (1699) г. и внесть в приходную книгу жилых данных церквей. А вотчинникам Ивану Бахметеву к прежним 5 четвертям в поле, а в дву потомуж, велено справить сенных покосов 5 копен, а Василию Желябужскому справить пашни и сенные покосы, против того же, 5 четьи пашенной земли в поле, а в дву потому ж, сенных покосов 5 копен; а если они, вотчинники, в год той земли не справят пашни и сенных покосов, велено церковь запечатать, и о взятье тех денег к старосте поповскому послан указ».

«Сказка», или документ-описание подлежащих «дани» дворов, была составлена дьячком фряновской церкви Андреем Иродионовым и хранилась в Поместном приказе. Им же была составлена «память» — или выписка из документа, дополненная дьяком Семеном Васильевым 2 июня 1688 года. Документ включал в себя перечисление двора отца-настоятеля церкви («попов двор»), дома дьяка и одного двора вотчинника, входившего в церковный приход. Облагалась денежным сбором и «церковная земля /…/ которую к той церкви поступился стольник Иван Юрьев сын Бахметев из своей вотчинной земли с пашни с 5 четвертей в поле», т.е. которую уступил, или предоставил во владение церкви И.Ю. Бахметев. Выплаты денег ежегодной церковной пошлины, собиравшиеся патриаршим Казенным приказом (упраздненным в 1700 г.) с принадлежавших духовенству и приходу дворов, земель и угодий, обеспечивали внесение церкви в Приходные (или «доходные») книги жилых, то есть действующих церквей. Далее Холмогоровы приводят следующие данные Переписных книг: «Под 1704 г. значится в селе Фряневе церковь деревянная во имя Воскресения Христова; при ней были священники: Спиридон Артемьев 1680 г., Петр Иванов 1704 г., Трофим Осипов 1715 г и Степан Гаврилов с дьячком Иваном Трофимовым 1722 год… В 1704 г. в селе был двор вотчинника Бахметева с одним скотным двором». Согласно Холмогоровым, в тех же приходных книгах «Воскресенская церковь» писалась под Радонежскою десятиною по 1740 г. «в вотчине стольника Ивана Юрьева Бахметева да Василия Желябужского, в селе Фряневе». Церковной дани в 1712-1739 гг. платилось 17 алтын 4 деньги». Таким образом, последние данные по священникам церкви, приведенные у Холмогоровых, обрываются 1722 годом, последние выплаты «церковной дани» — 1739 годом.

Карта надела Лазаревых времен Генерального межевания, или «межевой паспорт» села Фряново 1766-1770 годов составления, описанный Владимиром Святославовичем Кусовым в его книге «Земли Московской губернии в XVIII веке». Описание землевладения гласит: «Фряново, село Московского уезда, Шеренского отъезжего стана, владение фабрик содержателей Лазаря Назаровича и Петра Сафаровича Лазаревых, межевал 28 июля 1768 г. Д.Нагель». Как отчетливо видно из межевого паспорта, обозначение церкви расположено в конце правой стороны улицы, образованной двумя рядами изб до переезда через реку Шеренку. Именно такое расположение храма на краю села было характерно для церквей, вокруг которых начинали складываться сельские кладбища. Впервые церковь «на горе» в картографических источниках встречается на известной двухверстовке Московской губернии Ф.Ф. Шуберта, составленной в 1837-1840 годах. На ней специальными условными обозначениями для каменных и деревянных церквей отчетливо отображено их размещение: каменной церкви Собора Иоанна Предтечи, сооруженной на средства И.Л. Лазарева, и освященной ок. 1797 года «на горе», где она существует и поныне. И деревянной Воскресенской церкви до переезда через реку, в конце села на правой стороне улицы.

В исследовании деревянной церкви Воскресения Христова важной деталью является момент существования при церкви колокольни. Данные Холмогоровых, приводя свидетельство о наличии при церкви двух колоколов, лишь намекают на ее возможное существование. Уточнить существование колокольни церкви помогает набросок «Обстоятельной записки о шелковой фабрике» Екима Лазарева. В ней, приступая к перечислению деревянных построек Фрянова, он недвусмысленно сообщает: «Старая церковь с колокольнею, в которой божия служба отправляется же».

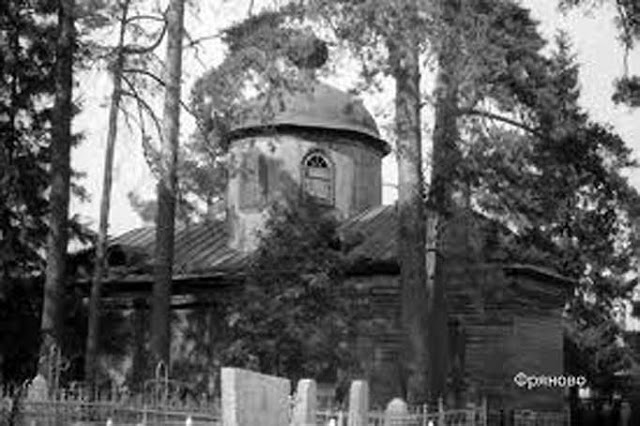

Данные «Ведомости о Предтечевской церкви и с ея причтом и приходом, состоящей Богородского уезда Радонежской десятины в селе Фрянове» 1824 года помогают уточнить дату ее реконструкции: «… в оном же селе есть другая деревянная кладбищенская церковь во имя Обновления храма Воскресения Христова, которая в 1803 году возобновлена, и в которой временно отправляется служение приходским священником с причтом». Приведенная в источнике дата, 1803 год является, скорее всего, датой окончания перестройки церкви. В результате перестройки, произошедшей в период 1785-1803 годов, деревянная церковь утратила шатер и была в целом перестроена по образу, во многом напоминающему архитектурный облик каменной церкви Собора Иоанна Предтечи «на горе», получив название «Церковь Обновления храма Воскресения Христова» (как она и названа у Холмогоровых). Данное именование, сохранявшее исконное наименование церкви «Воскресения Христова», по видимому, подчеркивая её перестройку, было завершено ко Дню памяти обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (дню «Воскресения Словущего»), празднуемого по православному календарю 13 сентября по н.с., и получила в качестве полного названия: «Церковь Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме». Около 1962 года были проведены детальные обмеры церкви Обновления храма Воскресения Христова во Фрянове. Исследователи отмечали особую конструкцию потолка купола в виде усеченной пирамиды.

Стоит рассмотреть довольно распространенное мнение о том, что фряновская церковь была перенесена на кладбище из села Беседы. Впервые оно было отражено на страницах «Московского журнала»: «Рубленая, клетского типа Воскресенская церковь рубежа XVII-XVIII веков в середине XIX века перенесенная сюда из соседнего села Беседы, стояла до недавнего времени на старом кладбище поселка Фряново». Краевед К.Т. Сергазина, видимо, склонна относить эту историю к более раннему времени. Не подтверждая, но и не опровергая того, что перенесенная церковь была не шатровая, а именно «клецкого типа», автор сообщает: «…кладбищенская церковь перенесена из села Беседы, в котором в 1771 г. состоялся конфликт помещицы М.П. Шереметевой с местным священником, закончившийся закрытием храма и распределением прихода по окрестным церквам. Видимо, после конфликта храм был выкуплен Лазаревыми и перенесен во Фряново на приходское кладбище». В материалах по селу Беседы у В.С. Кусова мы находим следующие данные 1766-1770-х годов: «Беседы, село Московского уезда, Шеренского Отъезжего стана, владение вдовы, капитанши Марьи Петровны Шереметевой, межевал 18 сентября 1768 г. Нагель». Согласно материалам книги «Русское дворянство в 1812 году», владельцем села Беседы являлась жена капитана Елена Васильевна Шереметева. Непонятной оказывается причина выкупа церкви со стороны Лазаря Назаровича Лазарева (если она была произведена около 1771 года), коль скоро документные и картографические источники не только прямо свидетельствуют о том, что деревянная церковь Воскресения Христова существовала во Фряново с 1680 года и продолжала существовать в 1780-х годах, но и недвусмысленно указывают на ее точное расположение на кладбище, в низине Фрянова, до переезда «на гору». План Генерального межевания Богородского уезда 1778-1786 годов составления (участок 176) содержит недвусмысленное указание на присутствие в селе Беседы церкви. На двухверстовке межевания Московской губернии 1778-1797 года составления у села Беседы — отчетливый знак, обозначающий присутствие в ней деревянной церкви. В книге «Московская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года» Беседы снова именуются селом с 227 жителями и 24 дворами. Таким образом, собранные документальные данные не дают возможности предположить, что по крайней мере в период с 1766 по 1859 год село Беседы лишалось своей церкви и снова становилось деревней. Исходя из этого, надо признать, что ни приблизительная датировка переноса церкви из села бесед во Фряново К.Т. Сергазиной, ни датировка этого переноса в статье «Московского журнала» не выдерживают критики.

Документальное свидетельство исследователей русского деревянного зодчества Б. Зайцева и П. Пинчикова, опубликованного ими в краеведческом очерке «Золотые узоры» и содержащего проникновенное описание деревянного фряновского храма, расположенного на кладбище. Вот как он описан очевидцем в 1978 году. «С чувством недоумения остановились мы перед нелепо выглядевшим сооружением, похожим на большой пожарный сарай. Не хотелось верить, что это неуклюжее строение и есть фряновская церковь. Но восьмигранная ротонда с главкой, вздыбившаяся над сооружением, не оставляла сомнений. Мы подошли к зданию с восточной стороны, и перед нашими глазами возник, напоминая тупой нос дебаркадера, пятигранный прируб алтаря. Сруб храма был наглухо зашит тесом. На миг нам представился крестьянский парень, озорства ради облаченный во фрак и манишку. Такими нелепыми выглядели здесь пилястры, прикрывающие торцы бревен поперечных стен. На досках пилястр был вырезан цветок, образованный круговыми движениями циркуля. Заколоченные «итальянские» окна с резными наличниками красовались на гранях ротонды. Мы обошли храм, подчиняясь строгой дисциплине исследователей — проверить на ощупь каждую деталь… Первая удача! На юго-западном углу трапезной обшивка оторвана и из прорехи выглядывают кряжистые бревна. Выступавшие торцы поперечной стены спилены, очевидно, чтобы не мешать тесовой обшивке. Входим в церковь. Оказывается, пол лежит почти на земле. Этим объясняется приземистость сооружения. Ведь отличительным свойством древних культовых памятников деревянного зодчества всегда была высота и наличие просторного подклета под плахами пола. Видимо, при перестройке фряновской церкви подгнившие венцы просто удалили без замены. Глаза постепенно привыкают к полумраку. Сквозь щели в ставнях широких окон скупо сочится свет. Следы первоначальных окон искать бесполезно. Растесанные проемы их начисто поглотили. Портальная стена, отделяющая помещение храма от трапезной, вырублена на всю ширину и высоту. Нет, по этим деталям совершенно невозможно понять, какого времени фряновская церковь. В полумраке храма просматривается редчайший для деревянных церквей Подмосковья прием перекрытия потолка «в небо». К полутораметровому в диаметре кругу сходится лучами каркас, образуя усеченную пирамиду. Каркас забран тесом, обработанным топором. В старину такое «небо» расписывалось. Итак, найдены следы древней постройки, и это дает нам право верить, что придет черед реставрации и фряновской церкви. Над изволоком Шеренки вознесется шатер памятника народного искусства».

Исходя из этого можно предположить, что вытянутая восьмигранная база купола деревянного храма (названная в тексте «ротондой») была до перестройки нижней частью восьмерика, образующего шатер и опиравшегося снизу на четверик. Сходившиеся в верхней точке восемь бревен шатра были усечены и обтесаны снаружи таким образом, чтобы на их основе мог быть образован полукруг купола, также повторяющий купол каменного храма Иоанна Предтечи. Изнутри бревна были обшиты тесом, образовав усеченную пирамиду «неба», отмеченную исследователями. Из фотографий и описания следует, что к четверику, на котором располагался барабан купола с восточной стороны был пристроен пятигранный прируб алтаря. К северной и южной стороне – два придела (которые были описаны у Холмогоровых), с западной — трапезная. Согласно Постановлению Совета министров РСФСР от 24 января 1980 г. №54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете закона СССР и закона РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры» началось планомерное выявление и паспортизация памятников деревянного зодчества. Постановлением, в отдельных случаях предписывался «перенос памятников в перспективные населенные пункты или в историко-архитектурные и этнографические музеи-заповедники» .

Около 1981 года, обследованная специалистами объединения «Росреставрация», деревянная церковь была признана ценным памятником деревянного зодчества. В начале 1970-х годов при Московском областном краеведческом музее (с 1991 года – «Историко-архитектурный и историко-художественный музей «Новый Иерусалим»), расположенном в г. Истра на территории, прилегавшей к Ново-Иерусалимскому монастырю, начал создаваться Архитектурно-этнографический музей под открытым небом, посвященный памятникам русского деревянного зодчества. Сюда были перевезены памятники редкой архитектуры ХVII-ХIХ веков: крестьянская усадьба Кокорина из деревни Выхино, мельница из далекого села Кочемлево в Калининской области, церковь из села Семеновского XVII столетия и часовня из села Сокольниково Чеховского района. Был запланирован и перенос туда фряновской церкви, она была разобрана, перевезена, но, к сожалению, грянувшие 1990-е годы помешали сбору памятника на новом месте, что, в итоге и привело к его окончательной утрате. Этот памятник деревянного зодчества был утрачен около 1981-1985 годов.

По материалам: http://trojza.blogspot.ru/2012/02/blog-post_15.html