Дальневосточный рубеж России

История города Петропавловска-Камчатского началась в 1729 г., когда в Авачинскую губу зашли боты «Святой Гавриил» и «Фортуна» под общей командой Витуса Беринга. Так как из-за штормов в Камчатском (Беринговом) море вернуться в Нижнекамчатск, откуда отправилась экспедиция, Беринг не мог, то за время вынужденного простоя он тщательно обследовал Авачинскую губу и убедился в её стратегическом значении. На основании этого он выдвинул предложение об основании здесь города и порта.

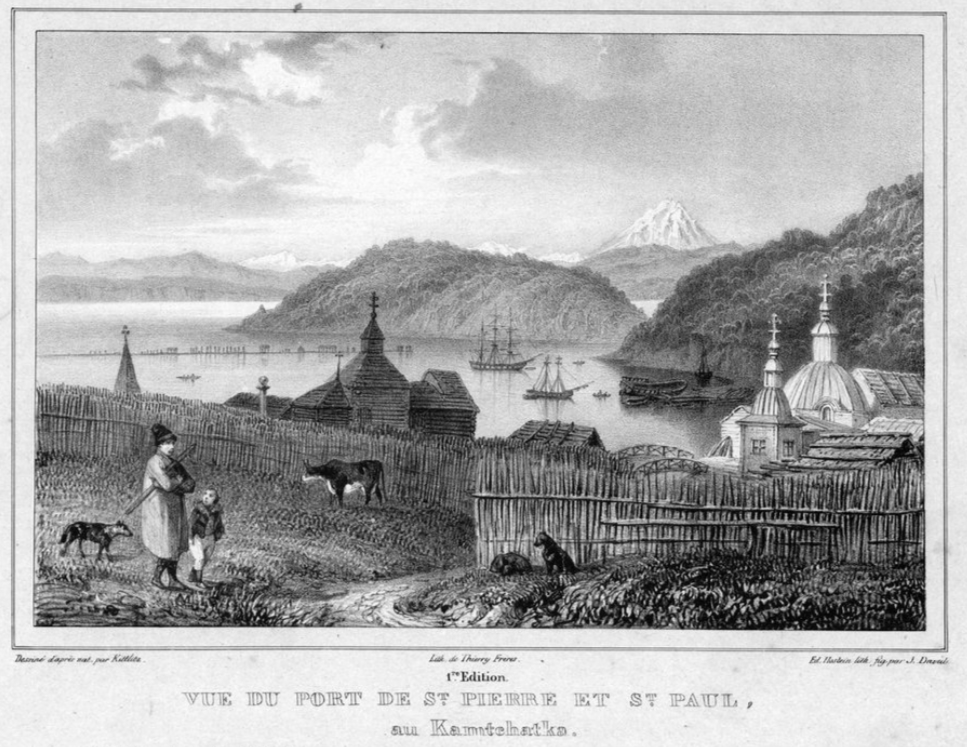

17 октября 1740 г. в ходе Второй Камчатской экспедиции (1733-1743) под командованием русских мореплавателей В. И. Беринга и А. И. Чирикова на берегу Авачинской губы, расположенной на юго-восточном побережье полуострова Камчатка, в том месте, где прежде находилось камчадальское селение Аушин, был заложен и возведен Петропавловский острог, фактически положивший начало будущему городу Петропавловск-Камчатский. Выстроенный острог получил своё название от слияния названий двух пакетботов Второй экспедиции — «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел». Таким образом было ознаменовано завершение открытия северо-восточного побережья Азии.

Берингу было Высочайше поручено возглавить Вторую Камчатскую экспедицию ещё в 1733 году. Беринг и Чириков должны были преодолеть Сибирь и, достигнув Камчатки, направиться в сторону Северной Америки для изучения её побережья. Картографирование Курильской гряды и нахождение наилучшего морского маршрута к Японии поручалось осуществить Мартыну Шпанбергу. Еще несколько отрядов должны были составить и нанести подробные карты северного и северо-восточного побережья России, начиная от Печоры и вплоть до Чукотки.

Беринг начал своё движение из Тобольска в Якутск только в начале 1734 г. Здесь, в Якутске он провел целых три года, занимаясь снаряжением экспедиции и заготовкой продовольствия. И в Якутске, и в Охотске ему с большим трудом приходилось преодолевать инерцию и глухое сопротивление местной бюрократии, не горящей энтузиазмом помогать в снаряжении экспедиции. Интересно, что во Второй Камчатской экспедиции участвовал и Арсений (Мацеевич), в будущем сибирский митрополит, осуждённый при Екатерине II и впоследствии канонизированный Православной Церковью как мученик. Наконец, осенью 1740 г. два снаряженных пакетбота «Святой Пётр» и «Святой Павел» сумели, наконец, выйти из Охотска и направиться к восточному побережью Камчатки.

Возведение первых домов и построек русского поселения началось несколько ранее, еще в 1740 году. Главным созидателем будущего города стал штурман Иван Елагин. К моменту прихода сюда в октябре 1740 г. кораблей Беринга и Чирикова здесь уже была готова база для Второй Камчатской экспедиции и устроена Петропавловская гавань, вокруг которой и началось формирование будущего города.

Через полтора столетия, к началу XIX в., Петропавловская гавань превратилась в главный русский порт на Дальнем Востоке и по факту стала административно-хозяйственным центром всей Камчатки. Еще через два десятилетия, в 1822 г. гавань с постройками получила ранг города и стала именоваться Петропавловским Портом, до начала XX столетия носившего название Петропавловск. В 1850–1855 гг., в том числе во время Крымской войны, в Петропавловске располагалась единственная в ту эпоху военно-морская база России на Тихом океане. Здесь в августе 1854 г. в ходе Крымской войны (1853-1856) гарнизон города под личным командованием губернатора Камчатской области генерала В. С. Завойко с блеском отразил нападение превосходящих сил объединенной англо-французской эскадры.

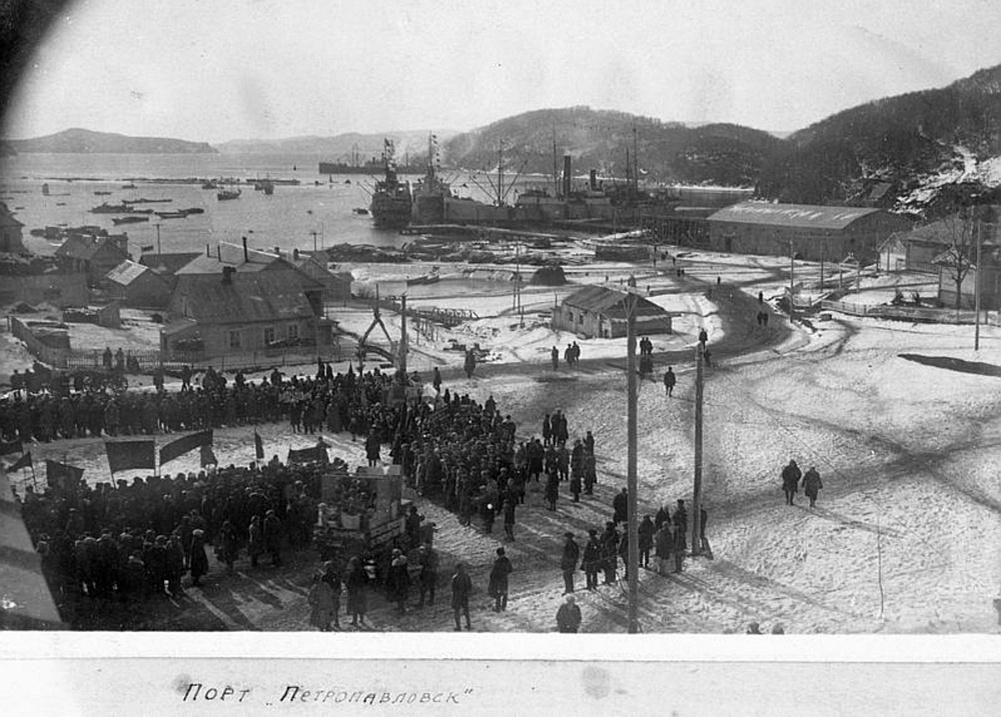

Через полвека, в 1909 г., город Петропавловск вновь получил статус областного центра, а с 1924 г. уже при большевиках, город обрел свое нынешнее название Петропавловск-Камчатский.

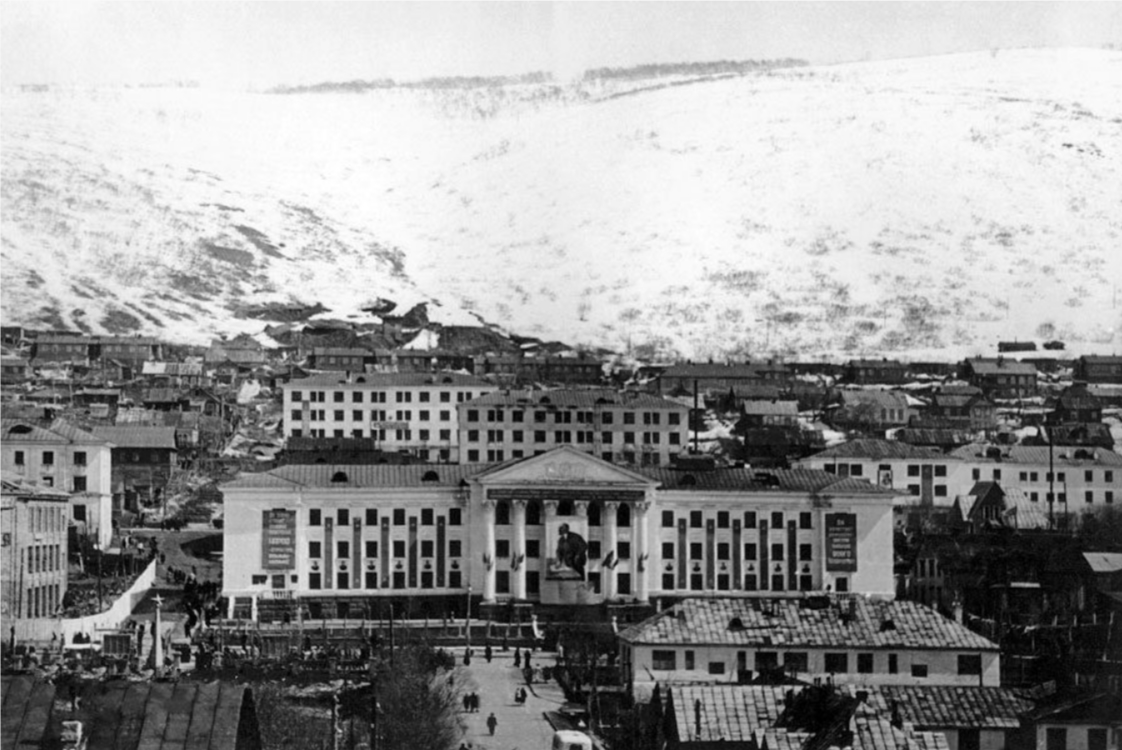

До 1922 г. город последовательно являлся вначале уездным и областным, а затем уже губернским и окружным центром всего Камчатского края. В 1930-е гг. границы Петропавловска существенно расширились. В город вошли новые районы как промышленной, так и жилой застройки, заметно выросло население, активно велось строительство судоремонтной верфи, механического завода и целого ряда других важных промышленных объектов. В начале 1990-х гг. Петропавловск-Камчатский уже достиг тех размеров, что мы видим сегодня. С 1932 по 2007 гг. Петропавловск-Камчатский официально был административным центром Камчатской области. С июля 2007 г. он стал столицей Камчатского края.

Как уже отмечалось, с историей Петропавловска связано немало исторических событий. В конце XVIII в. года город вторично стал базой для теперь уже Северо-Восточной географической и астрономической экспедиции И. И. Биллингса — Г. А. Сарычева. В 1779 г. в Авачинскую губу по оказии зашли два шлюпа английской экспедиции знаменитого Д. Кука «Резолюшн» и «Дискавери» под командой Ч. Кларка. В 1787 г. Петропавловская гавань приняла фрегаты «Буссоль» и «Астролябию» особой французской экспедиции под командованием не менее известного Ж.-Ф. Лаперуза. Кто только не заходил в гавань Камчатской столицы! Но прежде всего суда знаменитых русских мореплавателей и исследователей: В. М. Головнина, М. П. Лазарева, А. П. Лазарева, Ф. П. Врангеля, О. Е. Коцебу, Г. С. Шишмарёва, Г.И. Невельского и Ф. П. Литке. Богатая история Петропавловска-Камчатского и сегодня отражается в памятниках, мемориальных досках и названиях улиц, городском некрополе.

Сегодня Петропавловск-Камчатский — общепризнанный промышленный и культурный центр Камчатского края, в котором проживает 56,5 % всего населения Камчатки. На долю города приходится почти 80 % всего промышленного производства края.

Илья Рябцев