Город Шуя в XVII-XIX веках являлся крупным старообрядческим центром, связанным устойчивыми торговыми, родственными связями с костромскими, нижегородскими, московскими общинами. Большинство представителей местной деловой элиты имело старообрядческие корни. До начала 20-го века богослужения совершались в домашних молельнях с привлечением беглых священников. Часть старообрядцев “легализовались” в XIX веке, обратившись в единоверие. Единоверческие приходы существовали в Иванове, Шуе, Дунилове. Наиболее ранний из них, Успенский в селе Дунилово возник в начале XIX века.

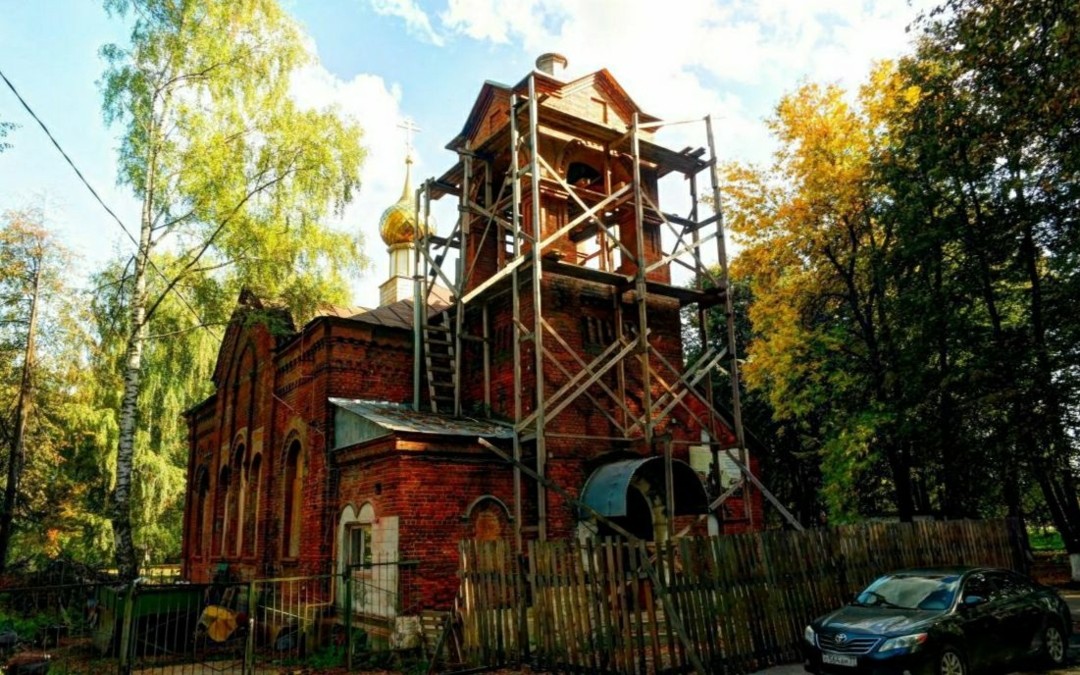

В Шуе с конца XIX века до 30-х годов XX века существовал Всехсвятский единоверческий женский монастырь с крупным Успенским собором в псевдорусском стиле. Ансамбль монастыря с двумя храмами, оградой, трапезной, кельями играл существенную градообразующую роль в панораме Шуи, являясь въездными воротами в исторический центр города. В 1906 году после официальной легализации старообрядчества в Шуе был построен первый в округе старообрядческий храм. Местом для строительства был выбран участок в северо-восточной части Шуи на старообрядческом кладбище около березовой рощи. Кладбище для старообрядцев существовало там уже с начала XIX века, отдельно от соседнего городского кладбища при Троицкой церкви. Живописная березовая роща на крутом берегу реки Тезы была традиционным местом отдыха шуян. История рощи связана с Шуйско-Троицким монастырем, территория была пожалована монастырю царями в XVI веке, там размещался большой монастырский фруктовый сад и огород, а также гуменник и овин. На месте березовой рощи уже в 1870-е годы был организован городской общественный сад, известный сейчас как городской парк культуры и отдыха. Каменная церковь в русском стиле сооружена на средства купца Якова Турлапова. Этот храм стал одним из первых старообрядческих храмов Владимирской губернии. Кирпичная неоштукатуренная церковь с оградой, чрезвычайно редкий пример старообрядческого храма периода эклектики с элементами неорусского стиля, построенного в провинциальном городе. В наружном убранстве преобладают формы, стилизованные под новгородско-псковское зодчество. Лаконичный декор имеет плоскостной характер, однако наиболее выразительные криволинейные, плавно очерченные формы исполнены изящной графичности. Крупные членения боковых фасадов выявлены лопатками. Центральную часть подчеркивает волнообразный килевидный щипец в завершении которому вторят последовательно вписанные в него широкая трехлопастная ниша и килевидный архивольт, опирающийся на полуколонки. Интересен портал западного входа с массивным полуциркульным обрамлением, перехваченным крупными валиками, и полукруглое в плане крыльцо перед ним. От низкой шатровой колокольни сохранился лишь плоский парусный свод в первом ярусе. После закрытия храма в 1930-х годах здание внутри перестроено, часть оконных и проемов заложены, прорублены новые. В 1952 году территория парка расширена на юг и восток за счет уничтоженного старообрядческого кладбища. Сейчас на территории прежнего кладбища, танцплощадка и аттракционы. Иконостас в 1946 году передан в Ивановскую Успенскую деревянную церковь. Основной объем храма сохранился. Снесена глава храма и низкая шатровая колокольня над западным входом. В 1990-е годы окончательно разрушен последний фрагмент глухой зубчатой кирпичной ограды вокруг храма. Внутри размещался цех деревообработки, в данный момент в бывшем храме администрация парка культуры и отдыха.