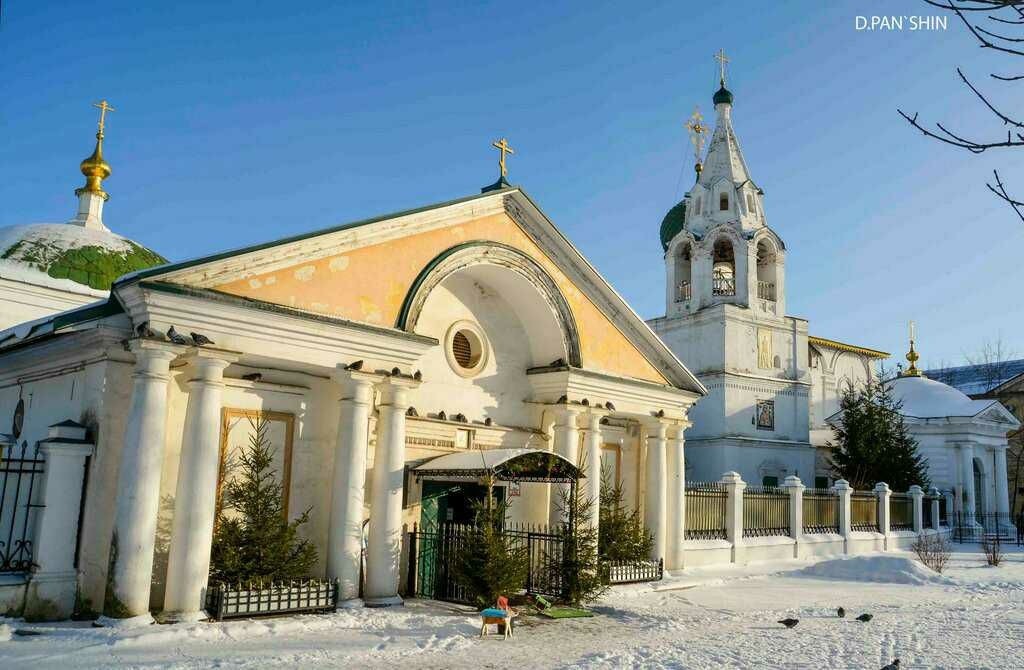

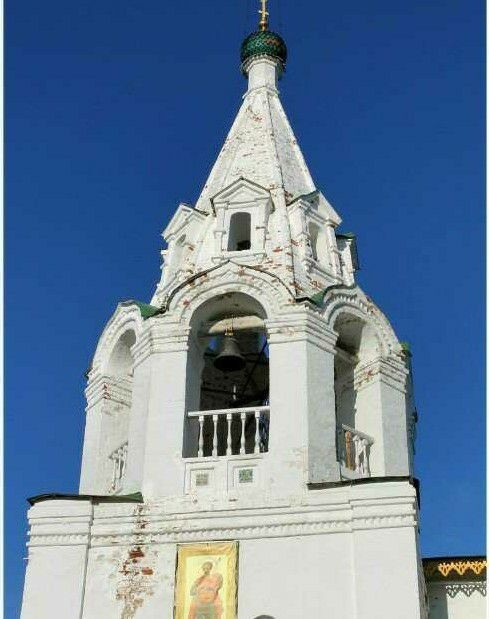

Храм построен в 1671-1673 г.г. «заботами священника Иоанникия» на месте старой деревянной церкви, разобранной в 1645 г. На его сооружение, как явствует из грамоты царя Алексея Михайловича, было использовано 100 000 кирпичей, оставшихся от постройки каменных башен земляного вала в Ярославле. В храме было освящено три придела, на правой стороне алтаря во имя Великомученика Димитрия Солунского, на левой стороне во имя Великомученика Георгия Победоносца, и в паперти в честь девяти мучеников Кизических. В архитектурном отношении Дмитриевская церковь являет собой образец двухстолпного храма в ярославском зодчестве XVII в. Около 1700 г. к церкви была пристроена небольшая паперть. Первоначально церковь имела пятиглавое завершение, но в 1830-х г.г. четыре боковые главы были разобраны. Тогда же со стороны западного входа было пристроено небольшое крыльцо, выдержанное в классицистическом стиле. Колокольня у северо-западного угла церкви имеет форму приземистого шатра, покоящегося на массивном четверике. В 1686 г. храм был расписан. Автором росписи был, по-видимому, выдающийся ярославский знаменщик Дмитрий Григорьев Плеханов. Стенопись сильно пострадала после губительного поновления в 1859 г. артелью Е.К. Дьяконова. Тематика росписи, состоящей в целом из 186 сюжетных клейм, ограничена сценами из Евангелия и акафиста Богородице. В куполе барабана «Вседержитель», между окнами 8 пророков в рост, на парусах евангелисты. На западной лобовой части паруса «Спас на убрусе». На восточной подкупольной арке «Ветхозаветная Троица». Своды заняты десятью композициями праздников, на северо-восточном «Рождество Богородицы» и «Благовещение», на юго-восточном «Рождество Христово» и «Сретение», на северо-западном «Вход в Иерусалим» и «Воскресение», на юго-западном «Богоявление» и «Преображение». Центральный западный свод занимает не одна, как обычно в Ярославле, а две композиции «Распятие» и «Вознесение». На подпружных арках помещены изображения 12 апостолов по два в рост. Над капителями столпов в медальонах шесть апостолов из числа семидесяти. На столпах в два ряда мученики в рост в обрамлении рисованных арок-киотов. Среди них на южной стороне правого столпа необычно изображение пророка Илии, сидящего на камне. Северная и южная стены разделены разгранками на 6 ярусов. Четыре верхние из них сюжетные, пятый орнаментальный и шестой подзор. Два нижних яруса записаны в XIX в. масляной краской. В люнетах южной стены помещены композиции «Похвала Богоматери» и «Брак в Кане Галилейской», в люнетах северной «Сошествие Святого Духа» и «Изгнание раба с брачного пира». Во втором ярусе 10 картин, иллюстрирующих земную жизнь Христа и притчи. В третьем и четвертом ярусах росписи воплощена храмовая тема. Здесь расположены 24 клейма торжественных песнопений кондаков и икосов из Акафиста Богородице. Это единственный акафистный цикл в ярославских стенописях XVII в. На откосах окон по три медальона с полуфигурами святителей, мучеников и преподобных. В замковых арках эмблемы Христа и ангелов. Всю западную стену занимает монументальная композиция Страшного Суда, где очень выразительны фигуры «немцев», осужденных на «муку вечную». Особое благородство стиля и совершенство пропорций отличают хорошо сохранившуюся живопись алтаря. В центральную алтарную конху вписана совершенная по рисунку и нарядная по цветовому строю композиция «О тебе радуется», являющаяся одной из лучших интерпретаций этой темы в ярославских фресках. Живописный декор апсиды выполнен в двух регистрах. В верхнем, в обрамлении рисованных киотов, имитирующих барочную резьбу, помещены крупные фронтальные фигуры русских и вселенских святителей. В нижнем регистре, над горним местом, расположены 10 медальонов с изображениями мучеников. На откосах алтарного окна сцена «Благовещение», на западной стене алтаря «Отечество». Оформление жертвенника, где располагался придел Георгия Победоносца, и диаконника сходно между собой. В конхе Георгиевского придела изображена Богоматерь в образе Царицы небесной, а в конхе Дмитриевского придела «Похвала Богоматери». В обеих апсидах написаны преподобные в рост. Их подбор напоминает о вселенской роли Русской Церкви. Наряду с греческими святителями здесь изображены основатели крупнейших русских монастырей, Авраамий Ростовский, Макарий Желтоводский, Савва Звенигородский, Сергий и Никон Радонежские и др. Житийные циклы, посвященные воинам-мученикам Георгию и Димитрию, ограничены в каждом приделе четырьмя крупными композициями, занимающими свод и стены. В драматических сценах пыток, колесования Георгия, истязания Димитрия по приказу императора Диоклетиана, святые сохраняют спокойную красоту, в них царит гармония и умиротворенность. На алтарной преграде в приделе Георгия написана Ветхозаветная Троица, а приделе Димитрия, деисусная композиция с изображением апостолов в кругах. Крупный масштаб фигур, их четкая объемная моделировка, тонкая проработка ликов и орнаментов, органическая взаимосвязь с формами архитектуры, все это выдает руку очень большого мастера. В 1872 г. в церкви Димитрия Солунского был крещён мальчик Леонид Собинов, будущий великий певец. Церковь Димитрия Солунского была закрыта в 1929 г., возвращена епархии в начале 2000-х г.г., сейчас в ней идут реставрационные работы.