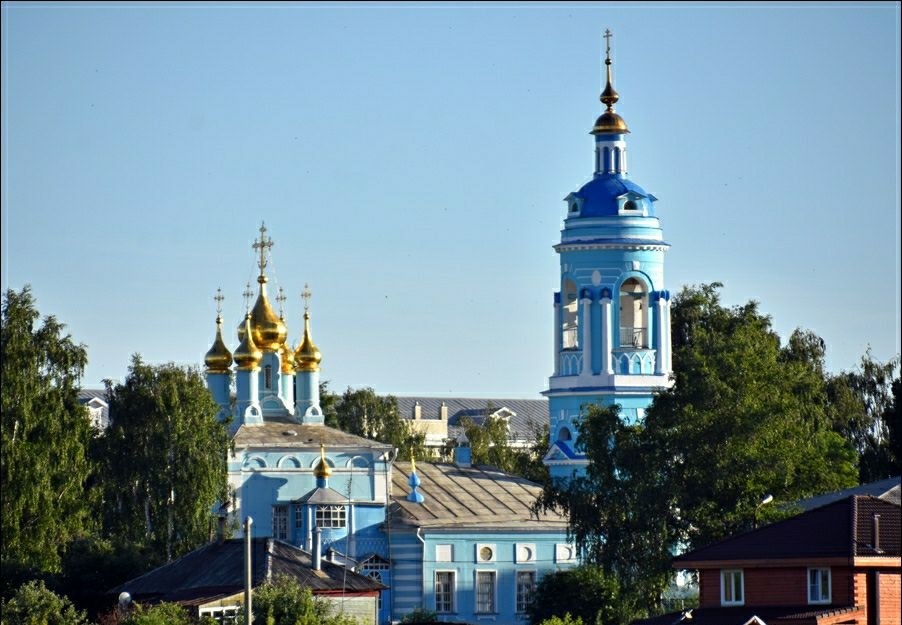

Богоявленский храм в Гончарах расположен сейчас на границе исторического центра Коломны, это означает, что когда-то он стоял на окраине, а ещё раньше за пределами города. Много веков назад здесь располагалось село Бабышево, которым владела супруга Дмитрия Донского, княгиня Евдокия. Первые упоминания о Бабышеве относятся к ХIV веку. Известно, что вскоре после вхождения Коломны в состав Московского княжества его оставил в наследство своей супруге князь Иван Калита. Видимо, после этого закрепилась традиция владения селом жёнами великих князей. В эпоху Куликовской битвы Бабышево принадлежало будущей преподобной Евфросинии, а позже жене её сына Софье Витовтовне и жене её внука Марии Ярославне. Впрочем, храма тогда в Бабышеве не было, во всяком случае сведений о нём не сохранилось. Вероятнее всего, первую церковь здесь построила следующая владетельница села, дочь последнего византийского императора и супруга Ивана III Софья Палеолог. По преданию, она долго не могла забеременеть и много молилась в храмах Коломны и иных московских окрестностей, в том числе в Троице-Сергиевом монастыре, где ей явился преподобный Сергий. Вскоре после этого великая княгиня родила наследника, будущего Василия III. В честь счастливого разрешения от бремени и памятуя о данных обетах, Софья Палеолог велела заложить в вотчинном селе Бабышеве деревянную церковь. Освятили её, что вполне объяснимо, в честь Зачатия святой Анны, и в первые века своей истории храм был известен именно как Зачатьевский. К ХVI веку Коломна разрослась настолько, что село Бабышево практически слилось с городом, превратившись в Гончарную слободу, где селились гончары и кирпичники, строители стен Коломенского кремля. Строили его, кстати, по приказу Василия III, того самого вымоленного Софьей сына, рождению которого и обязана была своим появлением сельская, а теперь слободская церковь. С превращением села в слободу прекратилась традиция княжеского владения, теперь это место вошло в епархиальные земли. В конце ХVI века храм постигло общее для деревянных храмов бедствие: он сгорел. Возможно, кстати, что сгорел не тот храм, что построили по велению Софьи Палеолог, а “наследовавший” ему, известно, что Гончарная слобода выгорала не единожды. Сколько всего раз деревянный храм горел и восстанавливался, не известно, однако во время одного из пожаров произошло чудо, изменившее его судьбу. Вот как об этом рассказывал святитель Филарет, родившийся здесь и часто бывавший в Гончарной слободе, “В древнейшие времена существовал здесь деревянный Зачатьевский храм, в котором с древнего времени находилась пожертвованная из деревни Митяево икона Нерукотворного Образа Спасителя; после пожара, истребившего в селе Бабышеве и деревянный храм Зачатьевский, икона была найдена чудесно сохранённою в пепле. В воспоминание сего и построена была вместо сгоревшей Зачатьевской церкви, другая в честь Нерукотворного Образа Господня”. Таким образом, храм приобрёл новое посвящение и стал Спасским. Именно под этим именем он известен на протяжении большей части ХVII века. В 1649 году слобода, фактически являвшаяся городским районом, официально вошла в состав Коломенского посада. Богоявленская церковь оказалась в ряду тех немногих храмов, где богослужения не прерывались и в самые тяжёлые для Церкви и страны годы. По окончании Великой Отечественной войны храм получил статус кафедрального собора Крутицкой и Коломенской епархии во многом потому, что выбирать было особенно не из чего, почти все храмы к тому времени оказались упразднены. Здесь, в тихом районе тихого подмосковного города, продолжалась молитвенная жизнь, и московские архиреи несколько десятилетий служили в храме, ставшем физической и духовной родиной для одного из славнейших деятелей Русской Церкви.

Церковь Богоявления Господня в Гончарах в Коломне