Первоначально построен в театральном училище на Екатерининском канале. Освящен в 1822г. ректором Духовной академии архимандритом Поликарпом, затем перенесен в новое здание училища, возведенное К. Росси, и вновь освящен в октябре 1806 г.

В 1923г. закрыт. Ныне восстановлен, переоборудован под храм и повторно освящен 5 июня 1998 г. благочинным Центрального округа прот. Владимиром Сорокиным. Престольный праздник — День Святой Троицы.

Источник: сайт Санкт-Петербургской митрополии

http://globus.aquaviva.ru/domovyy-khram-svyatoy-zhivonachalnoy-troitsy-pri-akademii-russkogo-baleta-im-a-ya-vaganovoy

В 1783 в Петербурге при слиянии танцевальной и театральной школ образовалось Театральное училище, куда для обучения балету брали детей с девяти, а другим сценическим искусствам – с двенадцати лет. „Ученики, – писал современник, – набираются из обоих полов, а также из низов, в том числе из Воспитательного дома“. Это училище, открывшееся на Гагаринской набережной (ныне наб. Кутузова, 18), стало колыбелью знаменитого русского балета и театра. После того как училище переехало с Невского проспекта, 52, где оно размещалось с 1797, в купленный дом на Екатерининском канале (ныне № 93) у Львиного мостика, Высочайше было приказано учредить при училище церковь. Она первоначально была устроена в небольшой комнате верхнего этажа двухэтажной части здания и выходила окнами на Офицерскую улицу. Имевшая скромное убранство, домовая церковь 23 февраля 1806 была освящена.

В здании на канале учились известные артисты: Е. С. Семенова, А. Колосова, братья Каратыгины, балерины А. И. Истомина, Е. А. Телешова. Храм был приписан к Вознесенской церкви и открыт для посторонных. Здесь часто говело семейство Пушкиных, молились Н. Всеволожский, А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев.

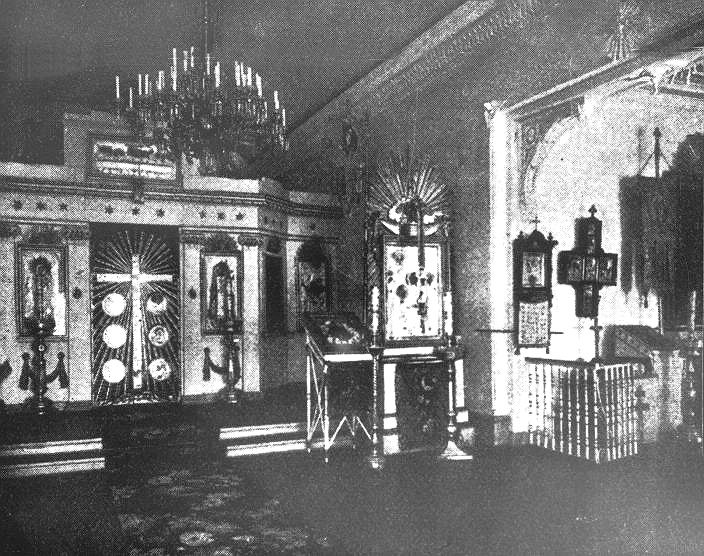

Проводя в 1821–1822 перестройку здания училища, А. Е. Штауберт устроил для церкви новое, более просторное помещение на третьем этаже. Тогда же был сделан новый резной иконостас работы С. Куликова и Н. Тарасова. Тринадцать образов написал акад. Д. И. Антонелли; роспись исполнил Б. Медичи, лепку – Н. Саягин. Ангелов из папье-маше на иконостасе сделал скульптурный мастер Роман Шемаев. Обновленный храм 26 декабря 1822 освятил архимандрит Поликарп, ректор Духовной академии. Император Александр I пожертвовал причту ризницу из малинового бархата.

После реформы 1829 года училище подчинялось Дирекции Императорских театров и в 1835 переехало вместе с нею в огромное здание, возведенное по проекту К. И. Росси на Театральной улице. Архитектор А. К. Кавос устроил в нем на третьем этаже освященный 21 ноября 1836 храм, куда перенесли прежнее убранство. Многие известные артисты (например, Петипа) венчались здесь и крестили своих детей.

В 1851 директор Императорских театров А. М. Гедеонов поручил архитектору Дирекции И. И. Климову расширить и заново украсить храм. Лепку на сводах исполнил В. Д. Репин. Несколько образов в золоченых окладах было пожертвовано бывшими воспитанниками училища. Например, сестры Елизавета и Зинаида Ришар поднесли иконы „Успение“ и „Свт. Митрофан“, которые они купили в 1858 в Париже из трофеев, захваченных французами в Керчи во время Крымской войны. Актриса П. К. Громова подарила в 1872 образ свт. Николая в золоченой ризе, украшенной драгоценными камнями. По инициативе актера Л. Л. Леонидова артисты и служащие устроили в 1883 в память коронования Александра III киот в русском стиле с образами Пресвятой Троицы и Феодоровской Божией Матери, а после смерти Императора акад. А. Н. Новоскольцев написал посвященную ему икону св. Александра Невского.

Долго – с 1814 по 1845 – прослужил в церкви прот. Петр Алексеевич Успенский; последним настоятелем с 1886 до закрытия был прот. Василий Фавстович Пигулевский.

С октября 1917 церковь стала приходской. В следующем году нарком А. В. Луначарский разрешил сохранить ее, выдав охранное свидетельство. Церковь была закрыта 20 марта 1922, но затем по ходатайству известных драматических артистов богослужения в ней возобновились. Окончательно она закрыта 1 марта 1923, после чего помещение передали Музею академических театров. Иконостас оставался на месте еще пять лет.

Ныне в здании размещается Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, педагоги которой еще в 1993 хотели восстановить церковь. В июне 1998 выделено и освящено помещение под церковь, где был установлен новый иконостас с образами, написанными в мастерских Академии художеств. Балетмейстер Олег Виноградов пожертвовал 36 икон (среди них старинный образ Спаса Нерукотворного) из своего собрания. В 2000 состоялась первая литургия, но с той поры богослужения совершаются редко.

http://www.encspb.ru/object/2804676254?lc=ru