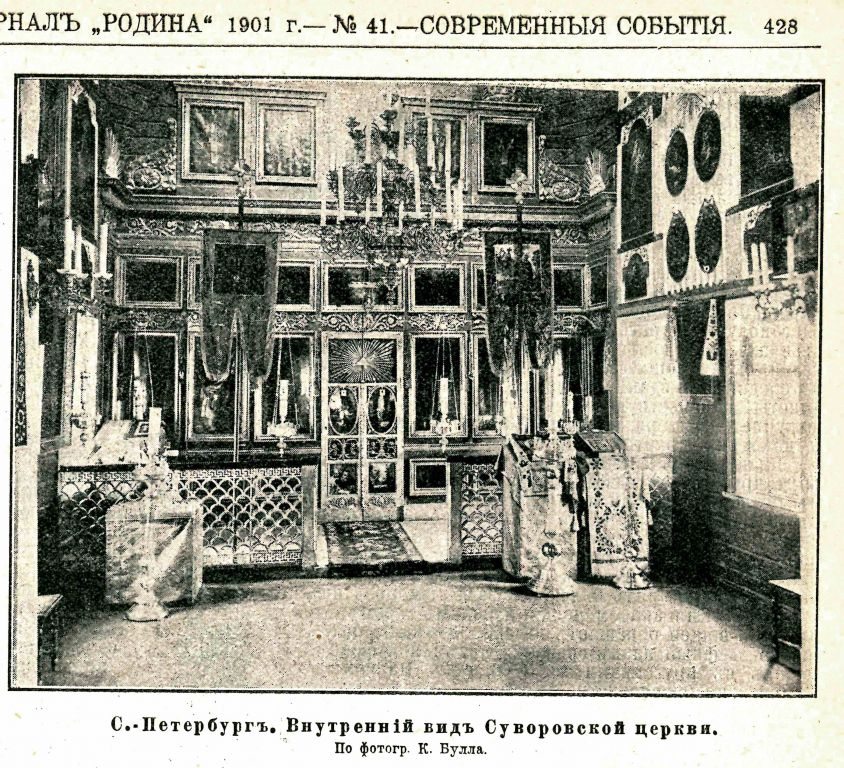

Церковь Св. Благоверного Князя Александра Невского (Суворово-Кончанская) при Императорской Николаевской академии Генерального штаба

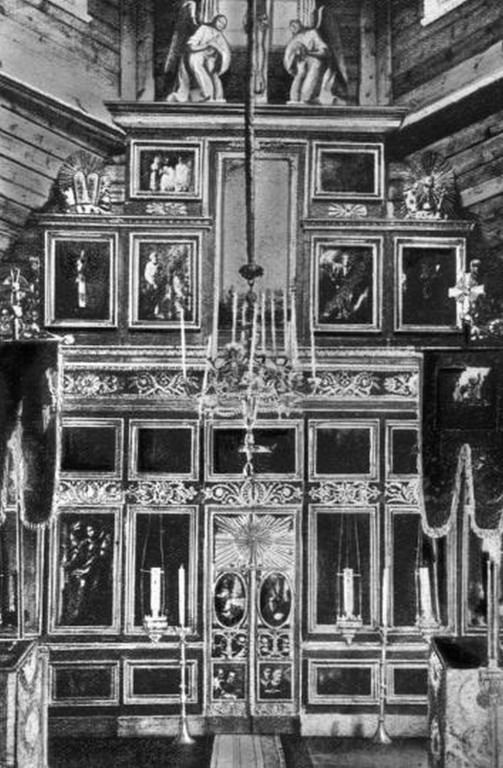

В селе Кончанском была сооружена по указанию самого Суворова церковь св. Александра Невского, небесного покровителя полководца. Она была освящена 13 марта 1779 г. Во время своего пребывания в Кончанском (в 1797 — начале 1799 гг) Суворов уделял ей много внимания. Перед самой кончиной полководец задумал выстроить в Кончанском новый храм, но смерть помешала. Это был деревянная церковь (снаружи обшитая тесом), в которой Суворов молился и из которой, отслужив молебен, он отправился в свой последний — Итальянский — поход.

В 1900 г. к столетию со дня смерти Суворова было решено перенести церковь в Петербург и установить ее на Преображенском плацу. В. В. Молоствов, правнук полководца и владелец Кончанского, выразил согласие на безвозмездную передачу церкви. После разрешения Синода, 15 марта 1900 г. в Кончанском состоялось торжественное богослужение, при котором были сняты кресты. Затем солдаты 18-го Саперного батальона начали разборку церкви под руководством и наблюдением Строганова. Департамент железнодорожных дел распорядился перевезти церковь от станции Боровичи по Николаевской железной дороге бесплатно.

23 марта после молебна в Петербурге началась сборка церкви силами лейб-гвардии Саперного батальона под наблюдением Строганова и фон Гогена. Старые образа реставрировал П. П. Кох. 23 апреля работы были закончены. А 3 мая 1900 г. состоялось освящение церкви протопресвитером А. А. Желобовским в сослужении о. Иоанна Кронштадтского. В следующем году вокруг нее возвели каменную обводную галерею. Внутренняя отделка была закончена в 1904 г. на средства церковного старосты В. П. Крутова. В то же время в Кончанском была возведена новая каменная церковь под наблюдением того же Строганова. Из обрезков старого дерева, оставшегося после сборки храма, ефрейтор лейб-гвардии Саперного батальона Лукин соорудил модель Суворовской церкви и подарил ее музею.

В церкви сохранялись вещи, связанные с памятью полководца. Здесь находился образ Спаса Нерукотворного, который побывал во всех походах Суворова, и семейная реликвия — икона Святых Адриана и Наталии — подарок Екатерины II. С 1911 г. при храме существовало православное братство.

После ремонта 1912 г. церковь расширили пристройкой каменного придела, в который поместили образа, почитаемые в армии и на флоте.

По материалам статьи И. А. Пономарева «К столетию открытия Суворовского музея». История Петербурга, №5(21)/2004

Суворовская-Кончанская церковь при академии

Суворовская церковь находилась на бывшем Преображенском плацу (по Таврической улице), возле здания Николаевской Академии Генерального Штаба. До 1900 г. церковь была в селе Кончанском, Новгородской губ. Боровичского уезда, где она была построена самим А.В Суворовым. В 1780 г. сельцо Кончанское, вместе с деревнями: Петрова гора, Дубня, Кривуха, Заручевье, Крепушно и Мельница, перешло во владение генерал-поручика А. В. Суворова. В ноябре 1785 г. он подал митрополиту Новгородскому и СПб Гавриилу, прошение, в котором просил: 1) «дать благословение на сооружение в его вотчине Боровичского уезда, в селе Кончанске, в его доме, во имя Александра Невского церкви, 2) по построении оной отпустить Св. Миро и Св. Антиминс и 3) произвести во священники из студентов, которому ежегодно производимо будет от него жалованье по сто рублев и содержание в пище».

1.12.1785 г. митрополит поручил Боровичскому духовному правлению «осмотреть в доме господина генерала-порутчика и кавалера А. В. Суворова, состоящем в селе Кончанске, покой, в котором оной господин генерал-порутчик просит дозволения устроить церковь». 7.05.1786 г. Боровичское духовное правление доносило, что «духовным правлением исполнение чинено и оказалось, что назначенные для церкви покои стоят на восток и близ его никаких к тому непристойностей не имеется, а при тех усмотрено, что реченный генерал-порутчик и кавалер А. В. Суворов уже церковь сооружать начал, коей построено уже до нижних полов. Она же церковь состоит против покоев в шестидесяти четырех саженях, а вышеозначенное его высокопревосходительства сельцо Кончан-ское в приходе имеется при церкви Рождества Богородицы, в Сопинском погосте, в коем сельце живущих крестьян находится 34 двора. От покоев его высокопревосходительства крестьянское строение отстоит в 34 саженях». Таким образом, А. В. Суворов, в привычке которого были быстрота и натиск, но не проволочка и медлительность, начал постройку церкви, не дождавшись разрешения митрополита; в начале он думал устроить церковь в своих покоях, о чем просил митрополита, но начал постройку отдельным зданием в 64 саж. от своих покоев.

13.03.1789 г. церковь освятил по поручению С.-Петербургской походной Его Высокопреосвященства конторы, назначенный к ней же, священник Сила Тимофеев с приглашенными из разных погостов Боровичского уезда четырьмя священниками. В день освящения церкви, А. В. Суворов просил епархиального архиерея в дьячки к новосвященной церкви шурина священника Тимофеева, дьячка Евдокима Яковлева, находившегося в «выставке Крицах». Значит Суворов, в день освящения церкви, находился в селе Кончанском и, конечно, присутствовал при освящении своей церкви.

Церковь, быть может, так и погибла бы, если бы не подоспел столетний юбилей со дня смерти ее создателя А. В. Суворова. Когда в 1899 г., по Высочайшему повелению, дело о сооружении «памятихранилища» Суворова было передано в Николаевскую академию Генерального штаба, начальник академии ген.-лейт. Н.Н. Сухотин, глубокий почитатель Суворова, предложил в основу такого памятихранилища положить самый священный памятник — созданную Суворовым Кончанскую церковь, чрез перенесение ее в СПб. и постановку рядом с сооружаемым зданием академии на Преображенском плацу. 6.03.1900 г. им был представлен на имя начальника Главного штаба проект доклада Императору с испрошением соизволения на принятие Николаевской академией Генерального штаба дара В.В. Молостова (владельца с. Кончанского) — Суворовской Кончанской церкви. По выражении на сие соизволения, церковь была разобрана и из села Кончанского доставлена в СПб., где и была вновь собрана. С церковью же были перевезены и все св. предметы, бывшие в церкви и связанные с памятью Суворова.

3 мая того же года церковь была освящена О. Протопресвитером военного и морского духовенства А. А. Желобовским.

Достопримечательности Суворовской церкви:

1) Походный образ Суворова — «Нерукотворенный Спас». Доставлен в Суворовскую церковь 4.07.1906 г. из Воскресенского «Нового Иерусалима» монастыря, который получил его в дар в 1806 г. от сына генералиссимуса — Аркадия Александровича.

2) Образ Свв. Адриана и Наталии (12½ х 9¾ д.) в ризе беспробного золота. Им Императрица Екатерина II благословила Суворовочку (дочь Генералиссимуса — Наталью Александровну) при выходе ее замуж за графа Н.А. Зубова. Этот образ передан чрез ген.-м. Воронова потомками Суворова Любовью и Верою Александровнами Талызиными, внучками Суворовочки от ее дочери Ольги.

3) Небольшой (5¼ х 4¼ д). эллиптической формы образ Архистратига Михаила. На обратной стороне надпись: «всех российских Императорских войск Генералиссимусу Римско-Императорскому генерал-фельдмаршалу, князю Италийскому, графу Александру Васильевичу Суворову Рымникскому Февраля «5» дня 1800 г. Всенижайше приносит плод трудов города Якутска мещанин Ефим Петров». Этот образ хранился в Кончанской церкви и вместе с нею перевезен сюда.

4) Образ Черниговской Божией Матери, принадлежавший сподвижнику Суворова, графу М. А. Милорадовичу, принесенный (25.03.1903 г.) в дар Суворовской церкви внучатым племянником графа Г.Л. Милорадовичем. Образ в древней, массивной серебряной, вызолоченной ризе (1793); венец украшен драгоценными камнями. По семейному преданию Милорадовичей, образ существует более 200 лет и чтится в их семье, как чудотворный. При образе пожертвована массивная, древней работы (1798 г.), серебряная лампада.

5) Складень образ — «Нерукотворного Спаса», сооруженный чинами бывшей охранной стражи при Китайской железной дороге в память боевой деятельности этой стражи в Русско-Китайском походе (1900-1901 гг.), по расформировании стражи переданный в ноябре 1902 г. в Суворовскую церковь. Стоит 4½ тыс. рублей.

6) Маленький образ Св. Николая (4¼ х 3¼ д.) в ризе. Он был оставлен в Саксонии одним русским воином, участвовавшим в походе Суворова 1799 г., затем каким-то образом попал в руки капитана Молостова, а последний в январе 1868 г. передал его своему тестю А. А. Суворову. В церкви было много церковных предметов достойных внимания, так как относились к числу вещей, которыми А. В. Суворов снабдил выстроенную им в Кончанском церковь. Храм вмещал молящихся до 500 душ. По штату, утвержденному 2.11.1901 г., при нем были положены один священник и псаломщик.

http://www.regiment.ru/reg/VI/A/1/4.htm

В 1832, в день вмч. Георгия, была открыта Военная академия, которая разместилась в здании б. Иностранной коллегии на Английской набережной. Получив в 1854 название Николаевской, она в начале XX века переехала на Преображенский плац, в построенное в 1900–1901 А. И. фон Гогеном неоклассическое здание. Обучение в академии длилось два года, учеников было около 300. Из стен академии вышло много известных русских военачальников. Однако долгое время церкви в этом учебном заведении не имелось.

В связи со столетием со дня смерти генералиссимуса А. В. Суворова к зданию академии решено было перенести из села Кончанского (бывшего имения Суворова в Боровицком уезде Новгородской губернии), деревянную одноглавую церковь, построенную по указаниям полководца и освященную 13 марта 1779. В этой церкви Суворов молился, пел и читал на клиросе, созывал на службу колокольным звоном крестьян. Из нее после молебна он отправился в свой последний итальянский поход. Благочестивый и богомольный Суворов любил повторять солдатам: „Ты, русский, знаешь трех сестер: Веру, Надежду и Любовь. С ними слава и победа, с ними Бог“.

За дело горячо взялся генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин, начальник академии и почитатель полководца. Деревянная церковь была быстро разобрана (вместо нее в селе построили такую же каменную), и 23 марта 1900 в Петербурге, после коленопреклоненного молебна в присутствии потомков Суворова, началась руководимая А. И. фон Гогеном сборка храма, правда, без колокольни и притвора. Одновременно П. П. Кох занялся реставрацией старых храмовых образов. 3 мая протопресвитер А. А. Желобовский вместе с о. Иоанном Кронштадтским, который подарил серебряные сосуды, торжественно освятил церковь в присутствии генералитета, представителей гарнизона и крестьян из Кончанского. Два дня спустя, в два часа пополудни, в годовщину смерти Суворова, в храме была отслужена панихида. Общая стоимость произведенных работ составила 30 тыс. руб.

Для сохранности церковь была в 1901 окружена каменной галереей, где разместили подаренные образа, в том числе Черниговскую Божию Матерь конца XVII века, принадлежавшую графу М. А. Милорадовичу, сподвижнику полководца, и икону свв. Адриана и Натальи в золотом окладе, которой Екатерина II благословила дочь Суворова на брак. В самой церкви тоже хранились суворовские вещи: крест, Евангелие, походный складень, ордена и серебряный образок „Архангел Михаил, свв. Александр Невский и Николай“, поднесенный полководцу в 1800 якутом Е. Петровым.

В ограде храма в 1900 были установлены трофейная французская пушка и бюст Суворова, сделанный купцом Н. И. Рукавишниковым, скульптором-самоучкой.

В 1901–1904 неподалеку был построен по проекту того же Гогена Военно-исторический музей, образовавший вместе с церковью мемориальный комплекс великого полководца. Перед академией был 2 сентября 1909 открыт памятник ее павшим выпускникам работы К. В. Изенберга, изготовленный на фабрике В. З. Гаврилова.

В 1910 вологжане поднесли причту икону Всемилостивого Спаса (1653), принадлежавшую роду дворян Левашовых. С 1911 при храме действовало православное братство.

В 1912 церковь была отремонтирована и расширена каменным приделом, где повесили копии образов, почитаемых в армии и на флоте. Семь лет спустя, при о. Николае Иоанновиче Подосенове, после эвакуации из столицы академии храм был сделан приходским, но в начале 1920-х закрыт большевиками.

Здание простояло целым до июня 1925, когда было разобрано как „не имеющее художественной ценности“. Часть реликвий была передана в музей А. В. Суворова. Каменный футляр, разрушаясь, сохранялся до 1950-х, затем на его месте выросло утилитарное здание стройтреста.

http://www.encspb.ru/object/2855711047?lc=ru

В конце XIX века в кругах российской общественности, особенно среди военных, все больше распространялась идея достойно увековечить память Александре Васильевича Суворова. Ведь приближалось столетие со дня его кончины — 18 мая 1900 года. Полководческий талант и боевые подвиги генералиссимуса хотелось отметить неординарно, как-то по особенному. И возник замысел создания полноценного музея великого русского полководца, где не только должны собираться и храниться реликвии, сведения, связанные с его именем и деятельностью, но куда, подобно храму, смогли бы всегда приходить люди, чтобы поклониться воинскому гению, приобщиться к ратной славе России, проникнуться духом самоотверженного служения Отечеству.

Созданная в марте 1898 года особая суворовская комиссия на первом же заседании решила ходатайствовать перед царем о выделении средств на организацию музея. Николай II высочайше повелел: быть посему. Дальше нужно было решить вопрос о здании, в котором разместиться музей. Члены комиссии считали, что оно должно возводиться специально и отличаться уникальной архитектурой. Но все предлагавшиеся на конкурс проекты отвергались один за другим. Либо не представляли собой ничего оригинального, либо не укладывались по смете в 300.000 рублей, выделенных казной. Так продолжалось до тех пор, пока свой проект не представил академик архитектуры Александр Иванович Гогин. Он предложил возвести сравнительно небольшое здание, стилизованное под древнерусскую крепость, — с мощной надвратной башней, зубчатыми кромками стен. А внутри оно должно было напоминать устройство православных храмовых строений с центральным залом, подобным алтарной части церквей. Чего-либо другого для осуществления первоначального замысла музея и не требовалось.

https://kelohouse.ru/dom226.html