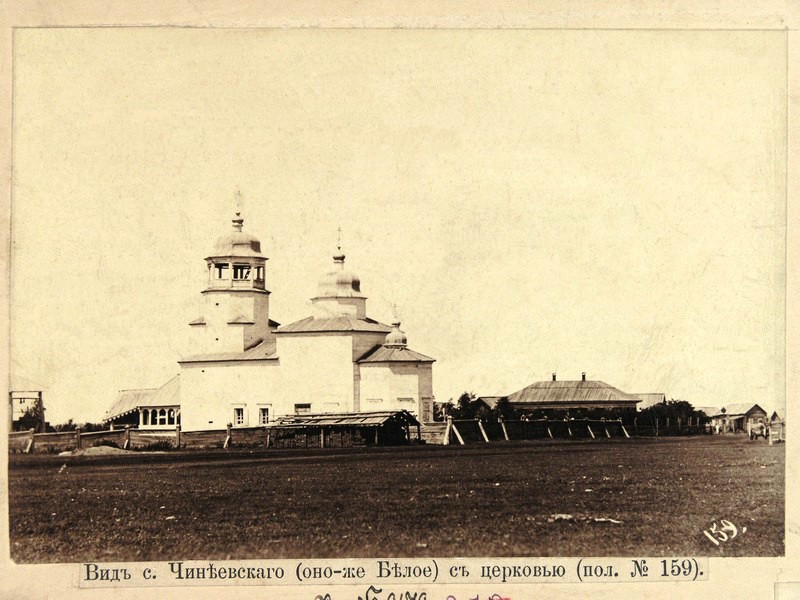

Деревня Чинеева была основана в 1713 г. на окраине Илецкого бора на восточном берегу озера Белого (Большого Белого), от которого она получила свое народное название – Белая или Большая Белая. Официальное наименование селения произошло от фамилии крестьян, обосновавшихся здесь первыми. Известно, что в 1720 г. в д. Чинеевой при Белом озере проживали Степан Митрофанов сын Чинеев 25 лет и его отец Митрофан Тимофеев 83 лет, которые, очевидно, и были ее первопоселенцами. В 1736 г. деревня подверглась разорению кочевниками. В начале 1740-х гг. она была обнесена деревянными укреплениями, которые уже к середине XVIII в. пришли в негодность. В административном отношении деревня у Белого озера первоначально состояла в ведении слободы Царево Городище Ялуторовского дистрикта, а в 1786 г. вошла в состав Введенской волости Курганского уезда. С образованием здесь в 1823 г. отдельного прихода деревня начинает именоваться селом Чинеевским (Белым), которое к началу 1880-х гг. становится центром одноименной волости.Вскоре после открытия своего прихода в с. Чинеевском началось проведение ежегодных торжков. В конце 1860-х гг. торжки эти приходились на день Вознесения Господня и на день памяти святых Власия и Модеста — 18 декабря. К середине 1890-х гг. в селе был установлен третий торжок — еженедельный по субботам, а также учреждена проходившая 8 ноября Михайло-Архангельская ярмарка, устроенная, вероятно, взамен существовавшего в 1880-е гг. в соседнем Чинеевском участке отдноименного торжка. В начале XX в. количество ярмарочных дней было увеличено: ярмарка длилась теперь с 5 по 7 ноября. Михайловская ярмарка и торжки действовали в с. Чинеевском до начала 1910-х гг., а впоследствии, очевидно, прекратились. Одновременно с установлением торжков в селе были заведены балаганы, сдававшиеся в наем торговцам. Балаганы эти принадлежали местной церкви, которая и получала средства от их аренды. К 1848 г. вместо балаганов для торгующих были выстроены 10 деревянных в два ряда лавок. К 1875 г. лавки обветшали и перестали приносить храму доход, а в 1878 г. они и вовсе были упразднены.В первые годы своего существования д. Чинеева должна была относиться к Дмитриевскому (позднее – Христо-Рождественскому) храму слободы Царево Городище, хотя документов, подтверждающих это, не сохранилось. Вероятно, уже в конце 1710-х гг. деревня вошла в основанный в эти годы приход при находящейся в 30 верстах Введенской церкви с. Черновского (Введенского). В 1822 г. указом Святейшего Синода было разрешено выделить ее в самостоятельный приход с назначением отдельного причта. В открытый в 1823 г. приход, кроме с. Чинеевского, вошли деревни Медвежья и Иковская (Ик), также принадлежавшие до этого Введенскому приходу. С 1836 г. к ним присоединилась д. Губерля, а с 1848 г. – основанный переселенцами из центральных губерний России участок № 13, с 1885 г. получивший наименование Чинеевского. С 1884 г. в приходе числится д. Ново-Заворина, заселенная крестьянами из с. Чинеевского и деревень Медвежьей, Ик и Патраковой. Деревня Патракова, основанная в 1845 г. переселенцами, включенными в состав Чинеевского сельского общества, но поселившимися отдельно от села, иногда упоминалась как отдельный населенный пункт, но чаще ее жители числились проживающими в с. Чинеевском.Постройка храма в д. Чинеевой была разрешена указом Святейшего Синода в 1822 г., после чего начался сбор средств и заготовка строительных материалов. В 1823 г. тщанием прихожан церковь была выстроена. Престол в ней был устроен один и освящен во имя угодников Божиих Священномученика Власия, Епископа Севастийского, и Святителя Модеста, Архиепископа Иерусалимского. Здание храма было деревянным с тремя входными дверями и одиннадцатью окнами, снабженными ставнями. Перед входом в паперть было устроено открытое брусчатое крыльцо. В самой паперти с правой стороны располагалась кладовая, а с левой – помещение для сторожей. Над папертью находилась деревянная колокольня с точеными балясинами. Внешние стены здания по его постройке были обшиты тесом. Кресты на церкви и колокольне были установлены железные, выкрашенные в желтый цвет. Ограда вокруг храма была устроена деревянная. Внутри помещался иконостас, автор которого не установлен, хотя известно, что во 2-й четверти XIX столетия изготавливал киоты и писал образа для Чинеевского храма туринский мещанин иконописец Александр Телепнев.

К середине 1870-х гг. здание начало требовать ремонта и реконструкции, которые, вероятно, и были проведены в соответствии с планом, составленным 19 июля 1882 г. исправляющим должность Курганского городского архитектора крестьянином Александром Юшковым. Тем не менее, к началу 1890-х гг. деревянный храм во всех своих частях пришел в совершенную ветхость и был заменен каменным. Богослужения в нем прекратились в 1900 г. после окончания строительства новой церкви. Старое здание несколько лет пустовало и, находясь вблизи каменной церкви, занимало часть земли, которая должна была войти в ее церковную ограду. В 1904 г. оно было продано прихожанами с пожертвованием части утвари жителям д. Галишевой Михайло-Архангельской волости Курганского уезда для устройства здесь приходского храма. Однако из-за отсутствия необходимого для этого фундамента снос Чинеевской церкви был отложен до 1906 г., когда ее и перевезли на новое место. При этом освидетельствование здания, между прочим, показало, что оно замечательно чистотою и прочностью строевого материала, взятого из местного бора, от которого к тому времени сохранились лишь жалкие остатки. Бревна в стенах имели толщину 8½ вершков и нисколько не погнили, хотя церковь простояла в с. Чинеевском более 80 лет. Очевидец отмечал, что здание это могло служить памятником хвойных лесов, существовавших в те времена в Курганском уезде.Источник: Государственный архив Курганской области

OLYMPUS DIGITAL CAMERA