Ко второй четверти XIX века в селе Богородском Нижегородской губернии было четыре храма: Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, Успения Божией Матери, Всех Святых. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы считалась главной. Она располагалась в том месте, откуда стало расти село, первоначально называвшееся Подольцем.

Начиналась история храма с часовни, поставленной безвестным купцом. Заблудившемуся в окрестностях Подольца, ему, по легенде, был явлен образ Пресвятой Богородицы, после чего купец сумел выбраться к селению целым и невредимым. Здесь на его средства якобы и срубили в благодарность Богородице за спасение часовню, где была помещена чудом явленная икона. Случилось это в конце XVI века. Впоследствии на месте часовни возвели деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, а само село стало называться Богородицким, позднее — Богородским.

Время постройки деревянного храма неизвестно. В конце XVIII века, летом 1791 года, церковь сгорела от удара молнии. Это событие жители с. Богородского восприняли как наказание Божие, вот почему новый каменный храм на месте сгоревшего строили всем миром с 1791 по 1801 год. Немалые средства на возведения церкви жертвовал помещик Василий Сергеевич Шереметев, владелец села. Существует предположение, что церковные колокола отливали в самом Богородском, где меднолитейным делом занимались Сыровы; представителей этой фамилии, по всей видимости, выслали сюда из Москвы в конце семнадцатого века, как сочувствовавших стрелецкому бунту.

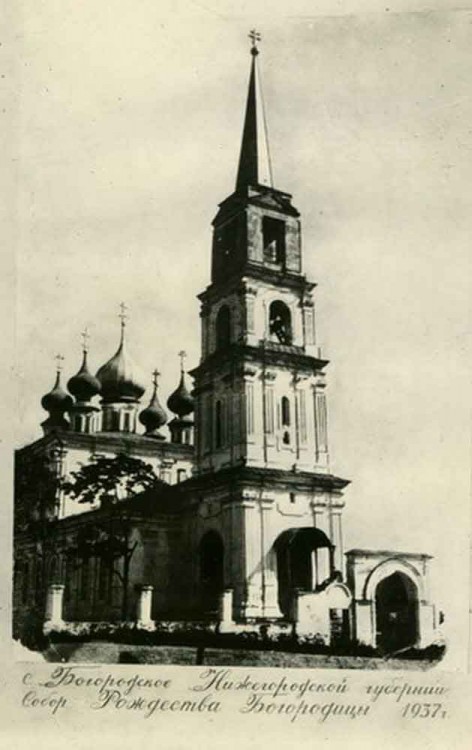

Новый белокаменный храм имел три придела: центральный – Рождества Богородицы, правый – Ильи Пророка, левый – Василия Блаженного.

Простояв немногим менее ста сорока лет, церковь Рождества Пресвятой Богородицы была до основания разрушена воинствующими атеистами в конце тридцатых годов двадцатого века. В настоящее время на месте храма установлен крест.

Во второй половине 1810-х годов в селе Богородском Горбатовского уезда Нижегородской губернии высились четыре каменных церкви: соборная Рождества Пресвятой Богородицы, в честь Обновления храма Воскресения Христова, Всех Святых и Успения Божией Матери. Упоминания о первых двух содержатся в исторических документах конца XVI – начала XVII века, правда, тогда эти храмы были деревянными.

Приведем в качестве примера небольшую выдержку из писцовой книги Нижегородского уезда письма и меры Д. В. Лодыгина, В. И. Полтева и дьяка Д. Образцова 1621–1624 гг.: «За стряпчим Нефедеем Кузьминым сыном Мининым с матерью со вдовою Татьяною в вотчине отца его, а отцу его думному дворянину Кузьме Минину дано в вотчину за службу, что от бояры и воеводы и с ратными людьми пришед под Москву и Московское государство очистил, из государевых сел село Богородское стоит на четыре усады, а меж усад ис ключей пруд с заплотиною. <…> А в селе церковь Рождества Пречистые Богородицы деревянна с папертью да другая церковь Николы Чудотворца (в переписной книге Нижегородского уезда письма и переписи князя И. Ф. Щаховского и подьячего П. Симанова 1646 г. эта церковь значится как «Обновления храма Воскрешения храма Бога нашего», а в аналогичном документе князя Ю. М. Солнцева-Засекина 1678 г. – «во имя Воскресения Христова». – РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 297, 7529) с папертью ж. А церкви и в церквах образы и книги и ризы и колокола и всякое церковное строение вотчинниково и мирское» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 292).

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы считалась главной – соборной. Возведенная первой, она дала название и самому селу: Богородицкое (Богородичное) – Богородское. По одной из легенд, на месте храма первоначально стояла часовня, срубленная безвестным купцом, спасшимся от лихих людей: молясь Владычице Заступнице, он оторвался от разбойников, выехал к поселению, где и сотворил затем в честь своего спасения благое дело – позже на этом месте построили церковь. Другая легенда повествует о явленном в одном из ближайших к селению лесов чудотворного образа Пречистой, который был принесен в часовню, а позже помещен и во храм.

Как бы там ни было, но в отказной книге князю Михаилу Яковлевичу Черкасскому на село Богородское с деревнями Нижегородского уезда 1667 года имеется описание имущества Богородице-Рождественской церкви, где упомянута и легендарная чудотворная икона: «…церковь древяная ж низменная <…> со всяким церковным строением, а в церкви Божии местных образов: образ Пресвятыя Богородицы Казанская венец жемчужной… по правую сторону образ Рождества Пресвятые Богородицы, по левую сторону образ Ивано Предотечи… да образ Илии Пророка <…> да у той же церкви семь колоколов» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6035).

В конце XVIII века деревянный храм сгорел дотла, после чего на том же месте между Кабацким прудом и речкой Рязанкой была построена одноименная каменная церковь, освященная в 1791 году. Она имела три престола: главный – Рождества Пресвятой Богородицы, правый – пророка Илии, левый – блаженного Василия Московского. Возведение каменного главного храма закрепило историческое ядро поселения.

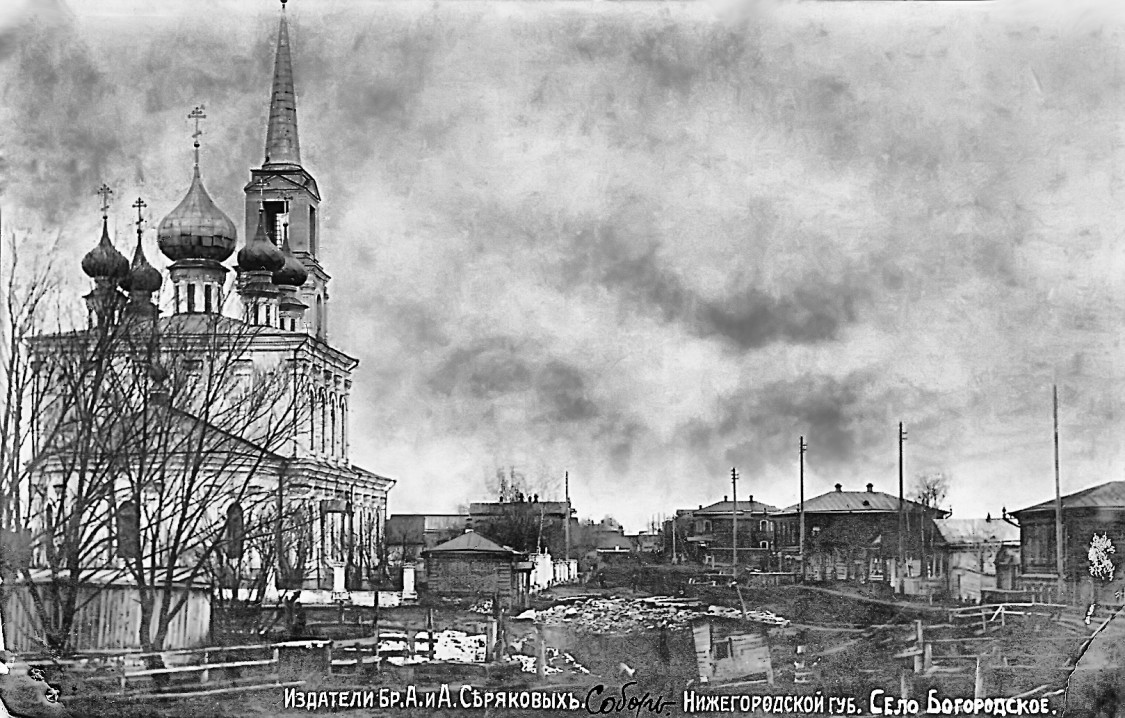

Церкви была свойственна традиционная объемно-планировочная композиция – «корабль»: на прямой линии последовательно располагались высокое крыльцо, квадратная четырехъярусная колокольня над западным входом, увенчанная шпилем в форме восьмигранной пирамиды, трапезная с двумя престолами, высокое четырехугольное строение, увенчанное пятиглавием с небольшими луковицами изящной формы с тонкими шейками, стоящими на стройных граненых барабанах, полукруглое алтарное помещение.

В архитектуре храма традиционная для русского зодчества XVIII века объемная композиция и характер силуэта с луковичными главами сочетаются с приемами классицизма, а также мотивами барокко. Окруженный оградой с кованными чугунными решетками между каменных столбов, белый монументальный объем церкви отражался в водах Кабацкого пруда, являясь доминантой в ансамбле наиболее своеобразной улицы села – Болотной (в настоящее время – улица Брагина), раскрытой фасадами своих красно-кирпичных усадеб на водную гладь…

В 1938 году соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы разрушили до основания…

https://bgforum.ru/history/113589/