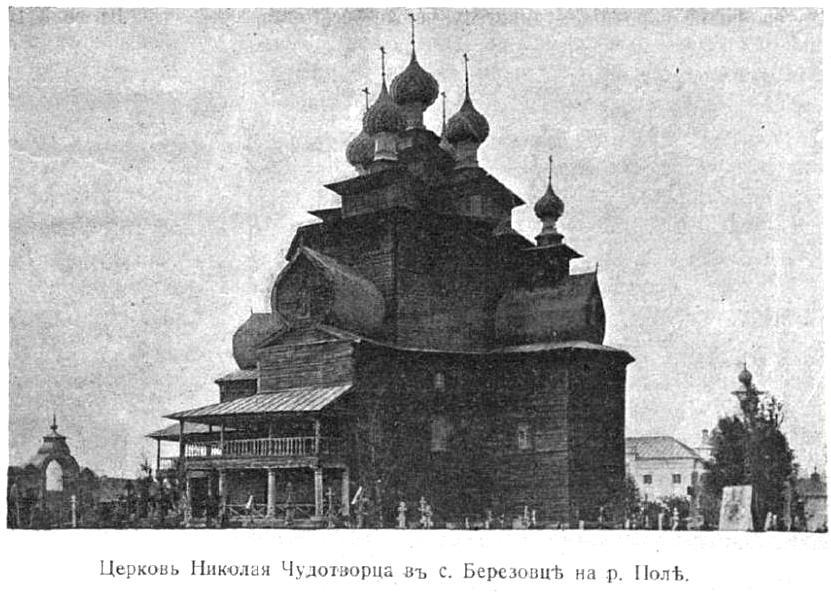

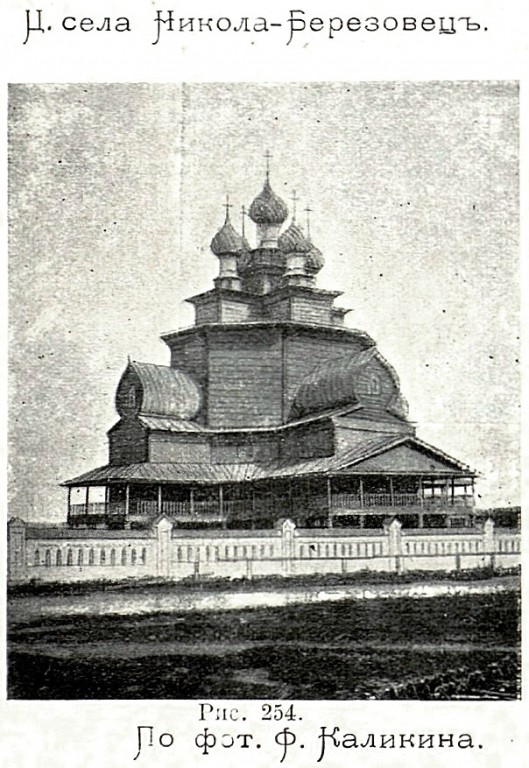

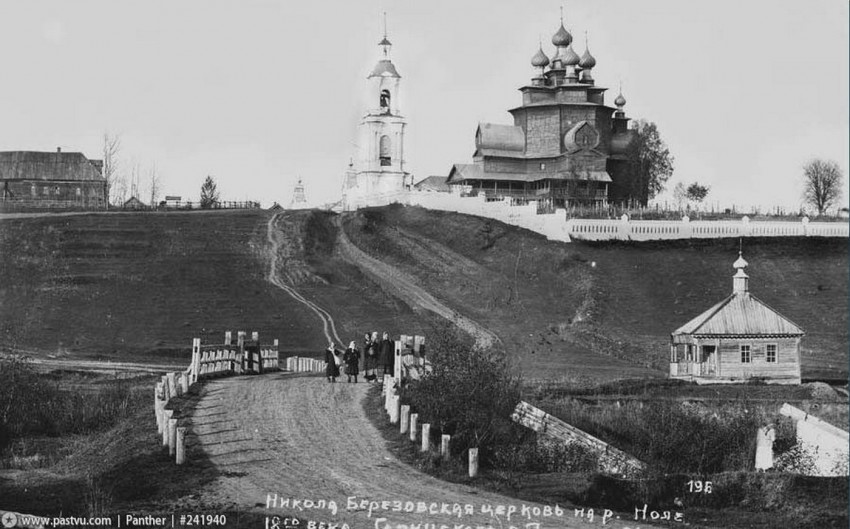

Никольская церковь впервые упоминается в документах 1628 г. В сер. 18 в. она была выстроена заново. В 1950-е гг. этот незаурядный памятник деревянного зодчества сгорел. Храм имел пять глав на восьмерике, к которому по странам света примыкали прирубы, завершенные бочками. Поставленная на подклет церковь имела по всему периметру галерею-гульбище.

http://svodokn.ru/object/103791330/H_147/1?lc=ru

Никольская церковь 18 в. Время постройки церкви неизвестно, и лишь на основании архитектурных особенностей её относят к 18 в. Несмотря на позднюю тесовую обшивку и переделку галереи (видимо, в первой половине 19 в.), она благодаря удачно найденным силуэту и пропорциям продолжает оставаться одной из красивейших ярусных церквей. Сгорела в 1956 году от удара молнии.

http://www.archnadzor.ru/2011/01/11/russkoe-derevo-4/

Николаевская с. Березовец на Ноле (Николо-Березовец) каменная, зимняя с каменной колокольнею, и деревянная, летняя, древняя; когда и кем, и на какие средства построены, — сведений не сохранилось. При церкви кладбище, обнесенное каменной оградою. Престолов в каменной церкви 3: а) в честь Воздвижения Креста Господня, б) в честь Успения Божией Матери и в) мчч. Флора и Лавра; в деревянной церкви один — в честь святит. Николая Мирлик.

Расстояние от Костромы 145 в., от Солигалича 50 в. Ближайшие церкви: Димитриевская на Гриве в 7 в., Георгиевская на Старом в 10 в., Воскресенская с. Муравьища Чухл. уезда в 9 в. и Троицкая с. Олеши Галичского уезда в 12 в.

http://www.old-churches.ru/so_023.htm

Село Берёзовец расположено в верховьях реки Ноля (правый приток р. Вёксы, Волжский бассейн), на Галичско-Чухломской возвышенности, в 30 км к северу от города Галича. Известно, что в XVII веке село входило в состав Чухломской осады Галичского уезда. В 1628 году здесь упоминается церковь «Николы чудотворца в Берёзовском десятке на Ноле на погосте». По названию храма погост стал называться Николо-Берёзовец. В XIX — начале ХХ веков погост находился в Солигаличском уезде Костромской губернии, на крупном почтовом тракте между городами Галич и Солигалич, сейчас используемый только для местных перевозок.

За свою долгую историю на погосте, по всей видимости, сменилось несколько Никольских церквей. Точная дата постройки последнего летнего храма с одним престолом в честь святителя Николая чудотворца до сих пор остается невыясненной. На основании архитектурных особенностей постройки его можно отнести к середине XVIII века.

Никольская церковь являлась выдающимся памятником деревянного зодчества. Благодаря удачно найденным силуэту и пропорциям храм был одним из красивейших крещатых ярусных церквей. Основной объём, стоящий на высоком подклете, представлял собой большой восьмерик «от пошвы», на который был поставлен низкий крещатый сруб, являющийся постаментом пятиглавию, причём центральная глава стояла на более высокой клети. Главы имели восьмигранные барабаны. К восьмерику основного объёма по сторонам света примыкали прирубы, крытые бочками; алтарный пятистенный прируб ещё имел и главку, стоящую на постаменте. С трёх сторон по периметру храма была устроена открытая галерея, явно перестроенная в XIX веке — об этом говорил фронтон западного фасада. Тогда же, по всей видимости, храм был обшит тёсом.

К северу от храма святителя Николая Мирликийского с конца XVIII века стояла каменная зимняя Крестовоздвиженская церковь, а с юга, за оградой погоста, на берегу реки Ноля — деревянная часовня на святом источнике.

Никольская церковь сгорела от удара молнии в 1956 году.