26 июля 1951 года в Новгороде (ныне — Великий Новгород) была найдена самая первая берестяная грамота. Эта находка изменила представление о Древней Руси.

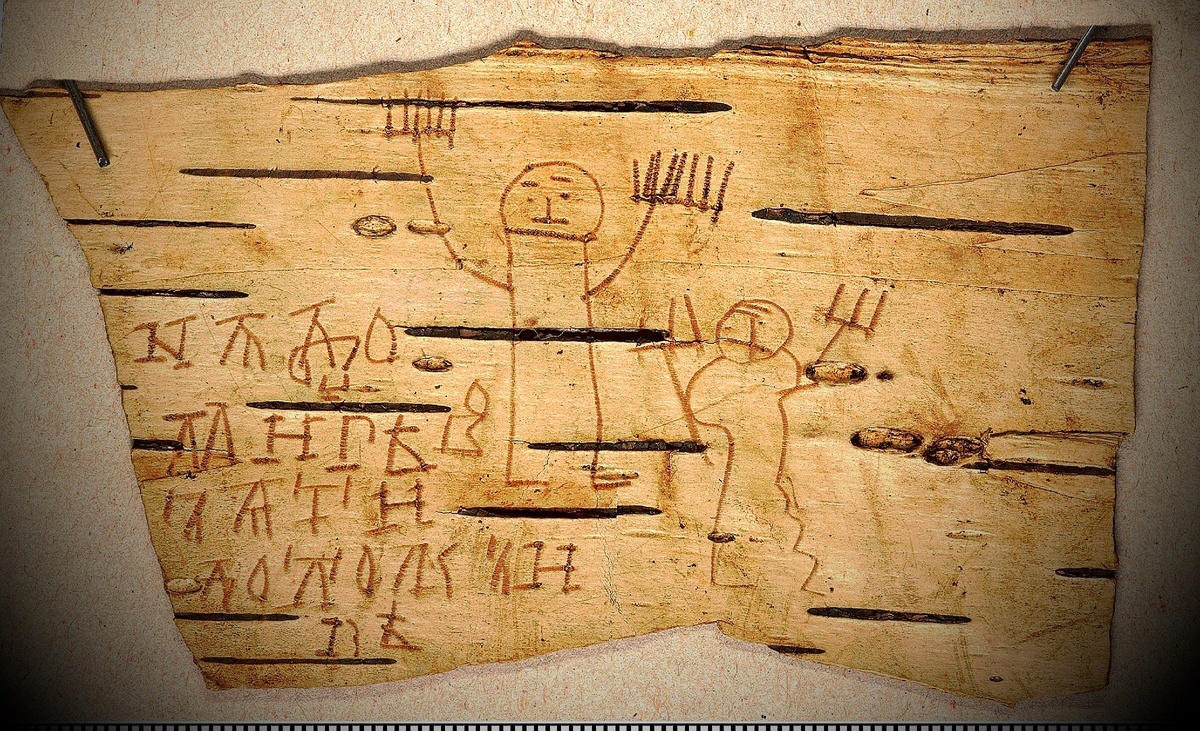

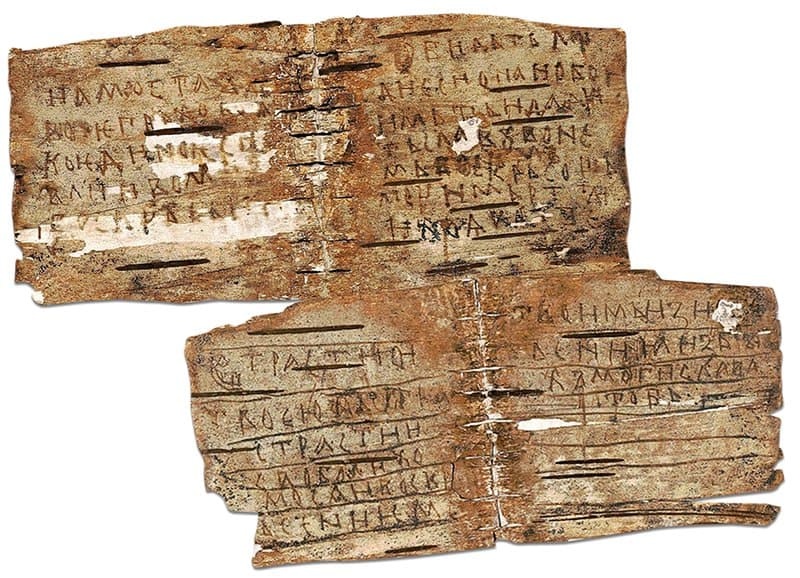

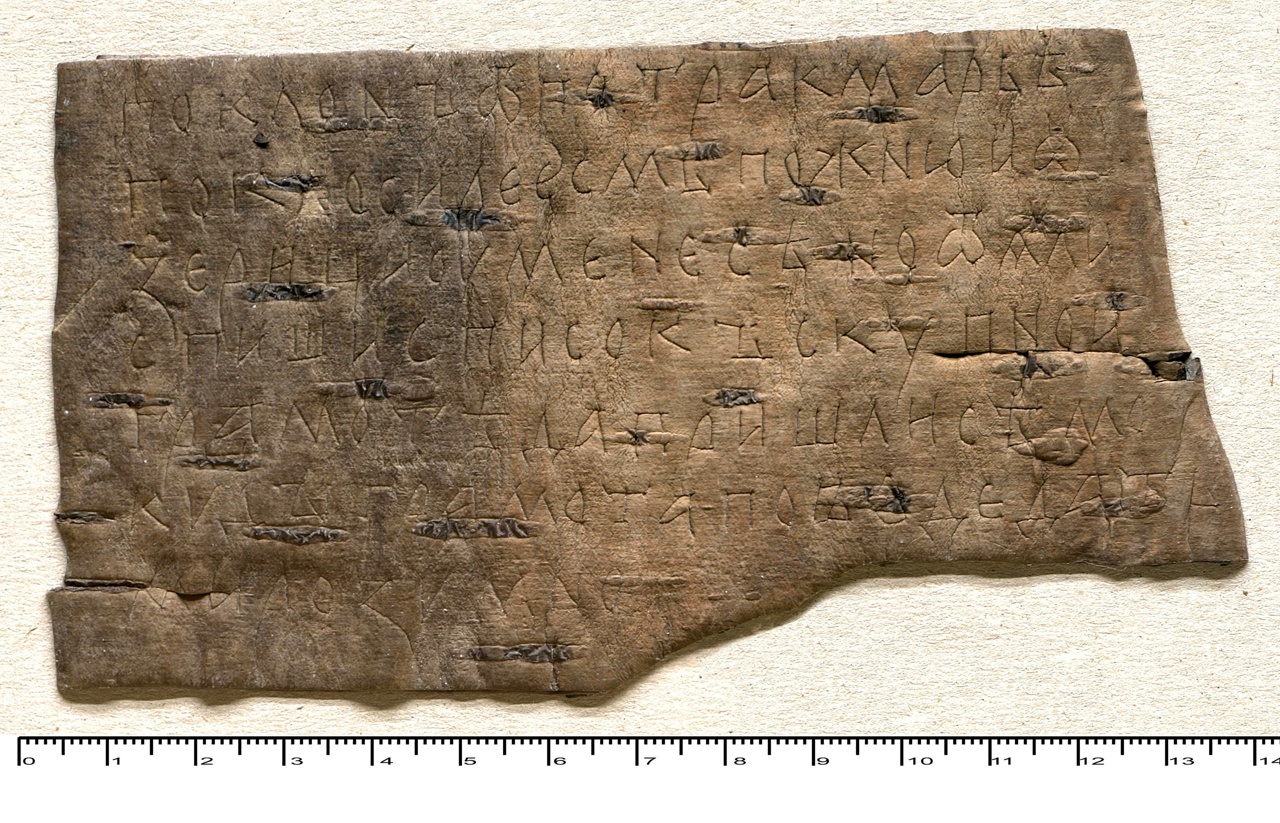

Берестяные грамоты — характерные для древнерусской письменности исторические артефакты, представляющие собой записи на коре деревьев. В XI–XV веках они являлись одними из самых распространенных материалов для письма.

Слово «береста» происходит из того же корня, что и «береза». Этимологически оно означает «белое дерево». Берестяными же грамоты стали называться в виду того, что именно кора берёзы чаще всего использовалась для написания древних документов и сообщений. Кроме того, береста являлась дешевым, всегда находившимся под рукой материалом. В качестве «носителя» сообщения выбиралась кора без прожилок и объёмных трещин. После необходимой очистки берестяной грамоты от верхнего слоя её кипятили в специальном щелочном растворе. Как только грамота высыхала, на ней можно было писать. Чернила для этого были не нужны, поскольку писали на грамоте стилосами (по-другому — писалами), специальными заостренными палочками с помощью продавливания букв.

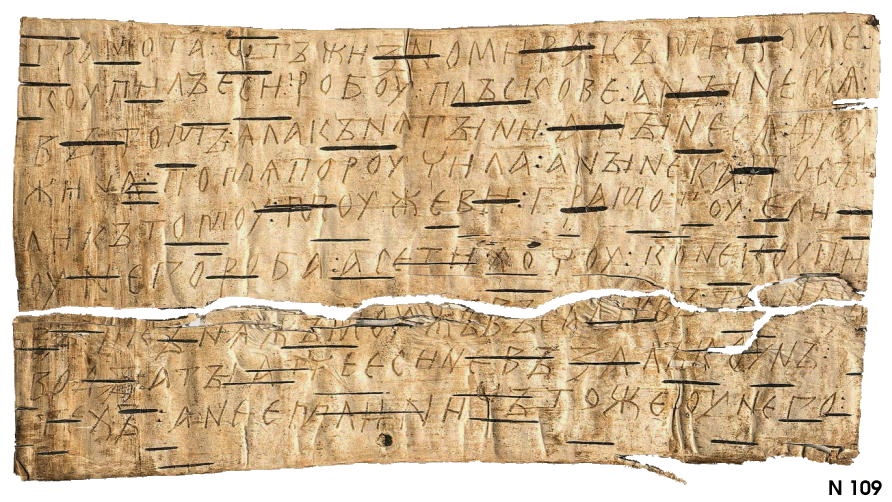

Внешне грамоты представляют собой вытянутые, сворачивающиеся листы бересты, иногда ровно обрезанные по краям. Как правило, размеры одного листа колебались в интервале от 15 до 40 см в длину, и от 2 до 8 см в ширину. Берестяные грамоты, по стечению обстоятельств впервые обнаруженные лишь в середине XX века, являлись важнейшим историческим памятником и ценным материалом изучения русского языка, письма и местных диалектов, такого, например, как древненовгородский. Лингвистический материал, содержащийся в них, позволил проследить историческую эволюцию местного диалекта в XI–XV веках и воссоздать его с ранее недостижимой степенью полноты и точности. В итоге выяснилось, что уже в самом начале письменной эпохи древненовгородский диалект значительно отличался от других, родственных восточнославянских диалектов.

Но самым главным было то, что именно берестяные грамоты стали решающим фактором, кардинально изменившим укоренившиеся ошибочные заблуждения о степени распространения грамотности в разных социальных группах Древней Руси. Оказалось, что среди авторов и адресатов берестяных грамот наряду со служителями церкви, сановниками, домовладельцами и купцами встречались и старосты, ремесленники, воины, ключники, женщины, дети, старики и т. д. Согласно умозрительным оценкам археологов, новгородские культурные слои могут хранить ещё до 20 тысяч древнерусских берестяных грамот.

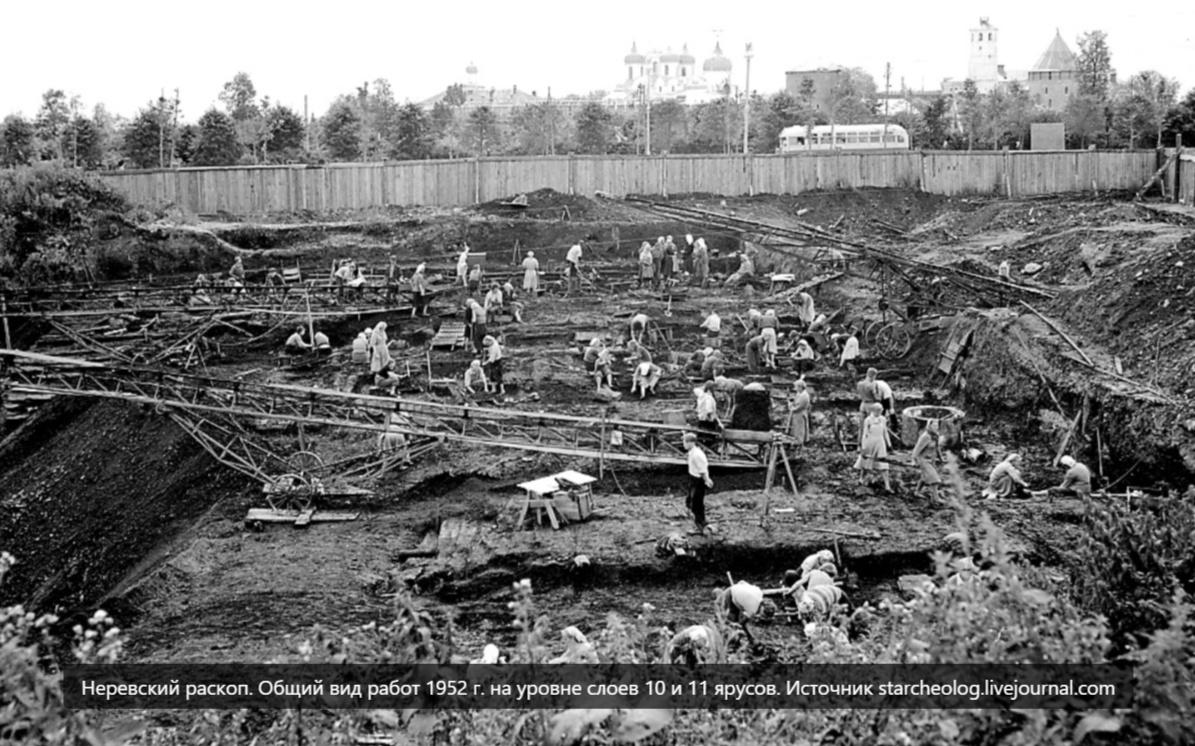

26 июля 1951 года на Неревском раскопе, производившимся на исторической территории Великого Новгорода, археологическая экспедиция под руководством Артемия Владимировича Арциховского нашла самую первую берестяную грамоту. Участник экспедиции Н.Ф. Акулова обнаружила в слоях конца XIV века между плахами настила древней мостовой Холопьей улицы кусочек бересты с письменным текстом. Это было краткое письмо простолюдина, по-видимому жившего на рубеже XV века. К концу августа и завершению полевого сезона экспедиция нашла ещё девять аналогичных артефактов.

Исторические свидетельства об использовании бересты в виде материала для письма во времена Древней Руси были достаточно многочисленны. Особенно ценно, что эти сведения содержались в сочинениях средневековых авторов, в том числе таких авторитетных как, например, влиятельный церковный и политический деятель второй половины XV — начала XVI веков Иосиф Волоцкий. Удивительно, но факт: до 1951 года на раскопках обнаруживались только отдельные (или их фрагменты) иноязычные тексты (как, например, грамота на английском языке 1570 года и золотоордынский документ XIV века). Сенсационная находка, сделанная в Новгороде в 1951 году словно бы открыла археологические шлюзы. После неё берестяные грамоты начали находить и на раскопах в Москве, Смоленске, Старой Руссе, Торжке, Пскове, Твери, Витебске, Звенигороде Галицком и Мстиславле.

На сегодняшний день насчитывается более тысячи найденных берестяных грамот. Древнейшие из них датируются первой половиной XI века, а самые поздние серединой XV века.

Не будет преувеличением сказать, что обнаружение берестяных грамот и их введение в научный оборот открыло новую страницу в изучении истории русского языка, расширило представления исследователей о культуре и быте средневекового человека. И это естественно, поскольку в отличие от официальных и отредактированных древнерусских летописей, тексты берестяных грамот написаны на разговорном, аутентичном древнерусском языке и полны естественных и непосредственных бытовых деталей и подробностей.

Илья Рябцев

Источник фото грамот gramoty.ru/birchbark/