Никольская церковь на посаде

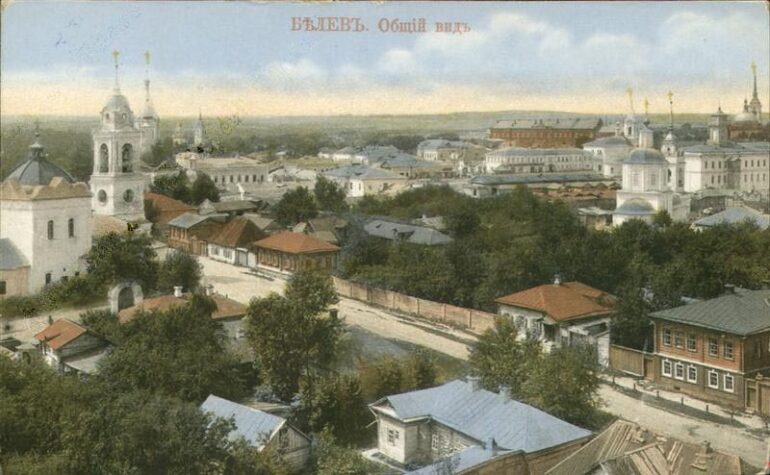

Приход этой церкви состоял из части города и сельца Кализны, в 5 верстах от храма. Последнее приписано к приходу в 1808 г. вследствие пожара, уничтожившего в этом сeле церковь во имя Рождества Христова. Население прихода состояло из 186 д. м. п. и 250 ж. п. В таком составе приход образовался в 1880 г. но по времени своего первоначального происхождения он принадлежит к древнейшим приходам г.Белева.

Первоначальный приходской храм, во имя св. Николая Можайского существовал уже в начале ХVII в. (1614 г.), как это видно из писцовых книг 1614 и 1630 гг. Но кем и когда построена эта церковь, неизвестно, мало известно и из истории ее построения. Из межевых книг 1685 г. видно, что Никольская церковь существовала уже в это время под именем «Богоявления Господня и св. Николы Чудотворца Можайского». Кем и когда построена эта церковь неизвестно, но из того же памятника видно, что к этой церкви, по указу царя Алексея Михайловича, приписана была запустевшая церковь во имя Вознесения Господня и Василия Анкирского, стоявшая на новом остроге. Почему это случилось, сведений не имеется; но на первых порах эти соединенные церкви существовали каждая своим особым зданием. Когда вместо, двух церквей построена одна во имя св. Николая, с приделом св. Василия, неизвестно. Вероятно, случилось это после пожара 1719 г., когда, несомненно, не уцелела ни Вознесенская, ни Богоявленская церкви, существовавшая деревянным зданием. В каком году после пожара: начата была постройка настоящей каменной церкви, как она производилась, неизвестно; известно только, что церковь освящена была в 1776 г. Новая церковь была тесна и, кажется, не имела колокольни. Своим благоустройством она обязана усердию бывшего ее прихожанина Ильи Иванова Сорокина и его потомков. На благоустройство церкви им употреблено было более 77 тыс. р.; он устроил в конце XVIII столетия каменную колокольню; на завещанные им средства устроен новый придел, с правой стороны, во имя прор. Ильи, при чем трапезная церковь значительно была распространена; этот придел освящен был в 1858 г. Потомки Сорокина также содействовали и благоустройству церкви, и обогащению ее предметами церковной утвари, так что церковь эта в конце XVIII и в XIX столетиях была как бы фамильной, домашней церковью Сорокиных.

Из предметов храма обращали внимание некоторые иконы, относящиеся по своей живописи к XVI, XVII, а может быть и даже к XV в., таковы: 1) иконы Богоявления и Вознесения Господня, 2) икона Божией Матери «Утоли моя печали», 3) икона Василия, пресвитера Анкирской церкви (в приделе), 4) икона того же святого, стоящая в часовне под колокольней и 5) икона св. Николая. Последняя особенно замечательна. Резное изображение святителя стоит под особым балдахином: на нем серебрянно-позлащенный оклад чеканной работы в 2 ф. весом, сверх того, омофор, фелон и подризник по фольге нанизаны мелким жемчугом с разными по местам драгоценными камнями; в правой руке святителя меч, а в левой изображение города вычеканены из серебра и вызлащены, а изображение города украшено бирюзой и стразами; митра же на главе свят. серебряно-вызолоченная, унизана жемчугом с драгоценными камнями и бриллиантами. Из икон особенным чествованием пользовались иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и св. мчк. Гурия Самона и Авива.

На содержание храма получались % с 6430 р. Причт состоял из священника, диакона и двух псаломщиков. В пользу его получались % с 3456 р. Церковной земли имелось: усад. 512 с., полевой 125 д. 23,5 с.

При церкви имелась каменная богадельня для престарелых женщин, построенная, как полагают, Ильей Ивановичем Сорокиным. В сельце Кализне этого прихода с 1889 г. открыта школа грамоты.

П.И. Малицкий «Приходы и церкви г. Белева»