На Сумщине, ещё с давних времен, всегда было много монастырей и храмов, являвшихся духовными и культурными центрами этого живописного края. Одним из таких центров был Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, основанный в 1654 г. По красоте своего месторасположения этот монастырь считался на Слобожанщине одним из первых после Святогорского. «На северо-западе величественного холма идут горы по берегу Ворсклы, покрытые лесом, на юго-востоке луга. На этой-то скале… монастырь, один из древнейших в Украине» — пишет Филарет Гумилевский в 1852 г.

Первым строителем монастыря был игумен Иоанникий, который «…прибыл из-за Днепра в Ахтырку со всею братией своею в числе 40 человек, с утварью церковною, с книгами, ризами и даже колоколами. Лебединский монастырь их за Днепром был сожжен; уния и иезуиты гнали детей православия в гроб. Оставалось бежать, куда только можно…». «В донесении на имя Императора Петра III в Белгородскую канцелярию от 1 июля 1762 г. от некоего игумена значится: «…сему игумену по указу Государя Царя Алексея Михайловича, по свидетельству гор. Алешин всякого чина и звания людей, та гора Ахтырь с пахатным полем и сенными покосы, лесными дачи и рыбными ловли яко впусте состоящая и ни кем не владеема, была отведена под монастырь».

По преданию, первый деревянный храм был освящен в XVII в. в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и монастырь первоначально назывался Благовещенским, а по месторасположению — Ахтырским. Немного позже на средства главнокомандующего слободскими полками ахтырского полковника Федора Осипова вместо деревянной была построена одноименная каменная трапезная церковь. В первой половине XVIII в. деревянные храмы монастыря стали заменяться каменными. Для изготовления кирпича, который использовался на их строительство, в районе Доброславской горы были специально построены печи.

Со времени основания в обители было введено игуменское управление. С 1720 г. по указу Петра I настоятелем Ахтырского Благовещенского монастыря назначается протоиерей московского Благовещенского собора — Тимофей Надаржинский. Им в 1724 г. был выстроен каменный Троицкий собор с пределами в честь Благовещения Богородицы и иконы «Всех скорбящих Радость» и ограда вокруг монастыря в «269 саженей». В том же году, ло благословению Преосвященного Епифания (Тихорского), епископа Белгородского, монастырь стал называться Троицким. Тимофей Васильевич Надаржинский был духовным отцом Петра I и всей царской фамилии. Происходил он из дворянского рода, некогда переселившегося из-за Днепра. Отец Тимофей-«неотлучный спутник» царя в военных походах и во всех его путешествиях. Надаржинский сохранил свое звание и в короткое царствование Екатерины I. После ее смерти в 1727 г. он окончательно удалился от двора в Тростянец. А в 1729 г. Надаржинский принял схиму под именем Товия и до своей кончины жил в монастыре. Преосвященный Епифаний сам погребал добродетельного старца. Его положили под правым приделом Троицкого собора, в древних пещерах монастыря, впоследствии замурованных.

По смерти иеросхимонаха Товия, его сын — Иосиф Тимофеевич Надаржинский — на собственные средства построил каменную церковь в честь Преображения Господня с братской трапезной и колокольней, а в 1741 г. — больницу и в ней храм во имя Петра и Павла. По документам Ахтырского Духовного управления в 1785 г. за Ахтырским монастырем числилось свыше 1500 дес. земли, куда входили села и хутора с мельницами, пахотными землями, лугами, лесами, реками и на которых работали в основном вольные черкесы.

Главной святыней Ахтырского монастыря была находившаяся в южном приделе Троицкого собора месточтимая Ахтырская икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», ознаменованная многими исцелениями и чудесами. Точных данных о том, когда икона появилась в монастыре — нет, но известно, что она была принесена в обитель еще до 1787 г. одним священником, которому «… во сне явились два монаха и повелели доставить икону из Киева в монастырь».

За время существования монастыря, в него поступило множество историко-культурных ценностей. Это, прежде всего, старопечатные книги русских и украинских издательств, иконы и изделия декоративно-прикладного искусства церковного значения, среди которых — серебряная дарохранительница, выполненная гамбургскими мастерами «… ценою в три тысячи рублей… высокой работы, выписана из Германии коштом С.-Петербургского Архиепископа Феодосия (Янковского)».

После закрытия монастыря летом 1788 г., при настоятеле архимандрите Венедикте, его насельники были переведены в Куряжский мужской монастырь Харьковской губернии. И хотя архимандрит Венедикт направлялся настоятелем в Московский Данилов монастырь, он и братия обители долго не хотели покидать Ахтырскую обитель. Благодаря стараниям майора Ивана Войновича, владельца деревни Доброславовки, Троицкий собор в ноябре 1788 г. был переименован в приходскую церковь с назначением настоятелем её свящ. Иоанна Яковлева. Другие храмы обители — Благовещенский и Преображенский — были разобраны, все имущество монастыря, даже ограда — распродано. Только при Троицкой церкви была оставлена самая необходимая церковная утварь и чудотворная Ахтырская икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».

Жители окрестных мест не теряли надежды на восстановление и возрождение святой обители. В 1835 г. ахтырчане и местные помещики обратились к Харьковскому архиепископу Мелетию(Леонтовичу) с просьбой о восстановлении монастыря «не требуя на то пособия от казны». Они полностью брали на себя восстановление древней обители за счет пожертвователей, среди которых были такие известные помещики, как Бразоль и Кулябка, купцы Алтухов и Греков, «девица Зверева и вдова Наталья Костевская» и много еще других достойных людей. Среди подателей был и куряжский монах Николай Калашников с сыном Михаилом. Всего же на восстановление монастыря было пожертвовано 65 дес. земли и 23 тыс. рублей ассигнациями. Однако в 1840 г. дело о возобновлении монастыря Святейший Синод возвратил в Консисторию для некоторых дополнений, а вскоре скончался и Архипастырь Мелетий. При архиепископе Мелетии, причисленному уже в наше время к лику святых, был изменен титул управляющего епархией. Святейший Синод, готовясь отпраздновать столетие со дня явления Ахтырской иконы Божией Матери, своим указом от 13 февраля 1838 г. повелел «…именовать управляющего Слободcко-Украинской епархией — Харьковский и Ахтырский».

Указом Императора Николая I от 31 октября 1842 г. — упраздненный Ахтырский Троицкий монастырь был восстановлен со статусом пустынножительного «…с приютом для 25 душ из вдовых священников и диаконов». Первым настоятелем вновь открывшейся обители стал келейник Преосвященного Мелетия иеромонах Сергий (впоследствии архимандрит). Так, после более чем полувекового, перерыва 15 января 1843 г. игумен Сергий с братией совершил первое богослужение в Троицком соборе. К тому времени на Ахтырской горе, кроме упомянутого собора, сохранилась колокольня с трапезной и ветхий домик, в котором жил церковный сторож. А в начале весны 1843 г. на горе уже был выстроен деревянный дом для настоятеля и насельников монастыря, внизу горы — гостиница для богомольцев-паломников. И уже 3 июля того же года, на следующий день явления Чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери, монастырь был торжественно открыт. Божественную литургию после крестного хода с иконой из Ахтырского Покровского собора, совершил Харьковский епископ Иннокентий (Борисов). На это празднество прибыл Харьковский губернатор С. Н. Муханов, губернский Предводитель дворянства князь А. В. Голицын с супругой Софьей Алексеевной (правнучкой о. Тимофея Надаржинского). Голицыны вручили обители ценные бумаги на 15 тыс. руб. (с процентами). При этом событии были и другие представители местной знати, которые также жертвовали на монастырь деньги и свои земли.

Настоятель монастыря игумен Сергий восстановил обитель и каменную ограду в «600 сажень», за которой были открыты три гостиницы, церковно-приходская школа, а в августе 1884 г. — больница (5 палат и 12 кроватей), столовая и покойницкая. В соборном храме был возобновлен иконостас. Особо почитаемой святыней в Троицком соборе была упоминаемая икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», которая в 1891 г. Священным Синодом была признана чудотворной. На иконе была богатая риза весом «в 1 пуд и 131/г фунтов, в 2 986 руб. серебром и вылощенный киот, в 423 руб. серебром». Сохранились в храме и серебряные потиры и дароносицы работы русских мастеров. В каменном братском корпусе в 1850 г. был возведен теплый большой храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, освященный в праздник Святого Духа Филаретом (Гумилевским), епископом Харьковским и Ахтырским, а также три деревянные постройки, одна из которых — церковь в честь Преподобного Сергия Радонежского (1845 г.). Последователем архимандрита Сергия был архимандрит Евстратий (в конце XIX — начале XX в.в. Ахтырским монастырем управляли архимандриты).

В монастыре в 1887 г. насчитывалось свыше 120 насельников, а в 1908 — свыше 150. Вплоть до 1917 г. при Ахтырском монастыре действовала церковно-приходская школа, имелось 3 гостиницы для паломников. При последнем настоятеле — архимандрите Аристархе — земельные владения монастыря составляли 750 дес. земли, в нем проживали 86 монахов и 34 послушника.

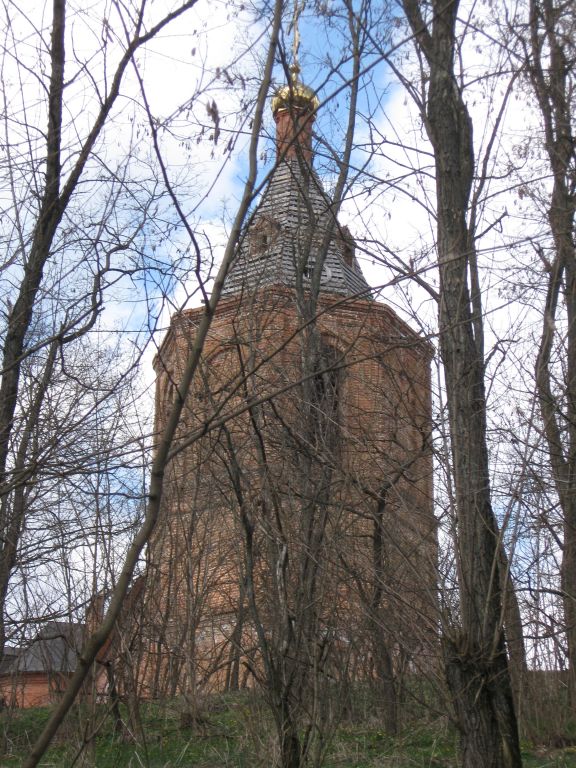

В 1917 г. монастырь был закрыт, но не уничтожен. В 1919 г. мученической смерти был предан настоятель Свято-Троицкого монастыря архимандрит Аристарх. Храмы монастыря ограблены и осквернены. С 1922 по 1938 г.г. на территории монастыря существовал приют для детей-сирот и беспризорных. С 1938 г. в монастыре размещались казармы Ахтырского стрелецкого полка. С 1927 г. монастырь начали постепенно разбирать. В годы Великой Отечественной войны древняя обитель была окончательно разрушена. От монастыря сохранились только живописная гора и руины от колокольни — памятника архитектуры XVIII в.

По благословению Преосвященнейшего Иова, епископа Сумского и Ахтырского, в мае 2002 г. началось третье возрождение Ахтырского Свято-Троицкого монастыря. Разрушенная колокольня монастыря привлекла внимание к себе двух монахов, живших и служивших при храме Сумского Пастырско-Богословского училища. Взяв благословение епископа Сумского и Ахтырского Иова, они вместе с одним послушником 28 мая 2002 г. поселились на монастырской горе в солдатской палатке и начали ежедневный круг монастырского богослужения. С помощью благочестивых ахтырчан были устроены навесы, послужившие все лето и осень как монастырский храм и трапезная. 23 июня, в престольный праздник, день Святой Троицы, здесь была совершена первая после восьмидесятилетнего запустения Божественная Литургия, которая с тех пор служится в обители ежедневно. 26 июля, в пятницу, накануне памяти крестителя Руси св. князя Владимира, на колокольне был водружен Святой Крест.

В сентябре в колокольне начались реставрационные работы. Братия, к которой тогда присоединились еще два послушника из числа студентов духовного училища, поняла, что у нее имеется только одна возможность устроения каменного храма и келий – сделать все это внутри колокольни: в первом ярусе храм, а на втором и третьем – кельи. 4 декабря 2002 г. в новом храме состоялось первое богослужение – это было всенощное бдение на Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Несколько дней перед этим на горе свирепствовали крепкие морозы, но Введение оказалось первым днем, когда монахи смогли войти в свой каменный храм. Так братия удостоверилась, что Матерь Божия сама покровительствует их трудам. 12 января 2003 г. епископ Сумской и Ахтырский Иов совершил освящение Престола храма. Это была первая архиерейская Божественная Литургия в монастыре после долгих лет запустения.

http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=sumy&page=37