Храм был закрыт в 1919 г. Здание сильно перестроено в 1930-х годах для Военно-механического института (ныне Балтийский государственный технический университет).

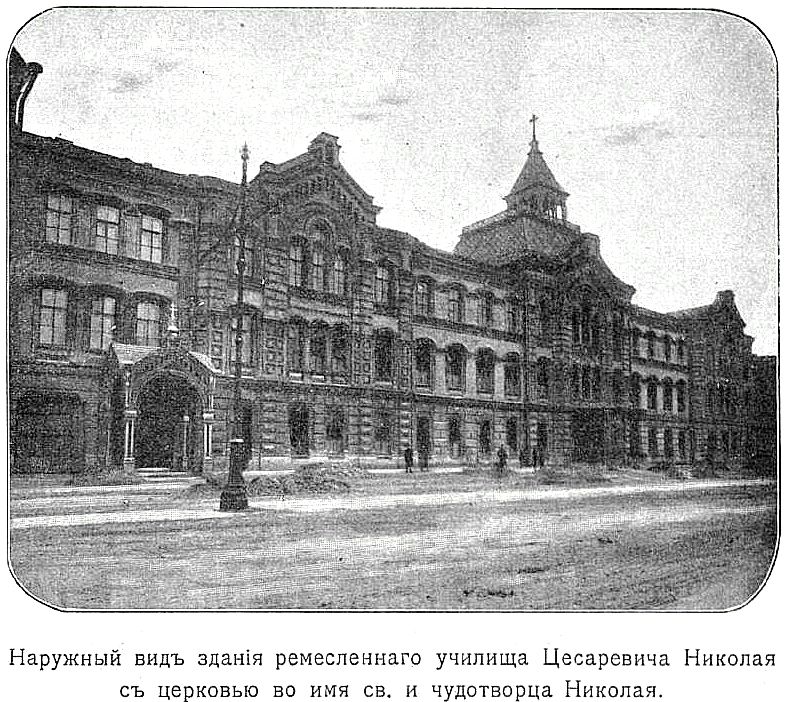

Церковь помещается в здании ремесленного училища, в 1 роте измайловского полка. Церковь и училище устроены при следующих обстоятельствах: в 1860 г. был открыт приют для призрения бедных отставных офицеров и неимущих женщин с детьми. Детей учили грамоте и готовили для домашней прислуги.

Потом приют поступил под покровительство цесаревича Николая, а по смерти его перешел в ведение брата его цесаревича Александра Александровича, который стал ежегодно отпускать на приют по 3000 руб. сер. В 1870 г. приют преобразован в дом призрения бедных детей с назначением – давать детям общее образование и учить их ремеслам.

Тогда же начались пожертвования на это учреждение, чему первый пример подали С. Н. Карали и И. М. Быков… Городская дума, желая иметь в С.-Петербурге образцовое ремесленное училище в память умершего цесаревича Николая, стало отпускать по 25 000 руб. ежегодно на устройство и содержание училища. Жертвования были так щедры, что в 1872 г. собрано было до 97 000 руб.; в 1874 г. имелось не менее 194 000 руб. сер. При таких богатых средствах главное здание было окончено в 1874 г. и приступлено к устройству церкви.

На постройку храма жертвовали следующие лица: С. П. Елисеев взял на себя внутреннюю отделку храма и за это уплатил 26 000 руб.; М. Е. Комаров пожертвовал облачения, церковную утварь, большую люстру и пр. на сумму 5 000 руб. сер.; И. Ф. Громов на свой счет устроил церковный притвор, украсив его 4 большими иконами в золоченных рамах, по 600 руб. каждая, и шестью меньшими, двумя люстрами и пр. предметами, приличными для притвора, все его пожертвования стоили до 5 000 руб. сер.; И. И. Лесников пожертвовал колокола, устроил колокольню с чугунными решетками, а над церковью – большой металлический крест, колокола стоят 900 руб., а ценность остального известна только самому жертвователю; И. Д. Быков пожертвовал запрестольный образ «моление о чаше», ценою в 1000 руб. сер.; С. Н. Карали – два больших ковра, вышитые его дочерью, ценою в 1000 руб.

28 декабря 1874 г. церковь была освящена митрополитом Исидором в присутствии наследника цесаревича, наследницы цесаревны, Вел. княгинь Александры Петровны и Евгении Максимилиановны и вел. князя Петра Георгиевича Ольденбургского; были также министры, члены гос. совета и другие знатные лица. В конце богослужения протоиерей Янышев в проповеди разъяснил значение нового в России заведения, указал благую цель училища и средства к достижению ее.

На содержание церкви сперва назначено было 450 руб., потом содержание отнесено на ее собственные средства. Наем диакона в праздники и в дни Великого поста, наем регента и одного певчего в помощь воспитанникам, составляющим три хора, производится из церковных сумм. Кроме того, на церковный счет «устрояются» новые облачения и производится ремонт церкви.

Церковь до устройства притвора была довольно обширна, более 82 кв. саж., с притвором церковь распространилась еще на 25.5 кв. саж. Фасад иконостаса с его украшениями, а равно и план всей церкви, принадлежат известному архитектору профессору Макарову. Резьба и позолота сделаны художником Шутовым. Иконы иконостаса написаны художником Мартыновым. Поразительно сходная с оригиналом запрестольная икона «Молении о чаше», пожертвованная Быковым, написана художником Платоновым. Два крайние образа иконостаса – Василия Великого и Григория Богослова — писаны художником Васильевым. Он же, по поручению И. Ф. Громова, написал 6 икон для притвора в прибавку к 4 большим иконам… Ризница вполне достаточна.

Причт состоит из священника и псаломщика, кроме жалования, у обоих казенные квартиры.

«Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии.» Выпуск 7, Санкт-Петербург, 1883 г. Типографии Департамента Уделов (Моховая ул., д. № 36).